クラウドストレージと生成AIを統合し

自然に生成AIを活用できる環境を提供

2022年11月、ChatGPTが世界の話題となって以来、AIは単なる流行りから企業の生存戦略へと劇的に変貌を遂げた。特に注目すべきは、社内に眠る膨大な文書データという宝の山を生成AIで解き放つ動きだ。業務効率化の夢が、ついに現実のものとなりつつある。だが、ここに立ちはだかる壁がある。日々生み出される社内文書のライフサイクル管理を自動化してデータの鮮度を上げること、セキュリティを含むデータインフラの構築——これらの課題を克服しなければ、真のAI活用は絵に描いた餅に終わってしまう。この難題に挑むのが、法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」だ。同社が打ち出すAI機能とインフラの大幅強化策は、果たして企業のAI活用における一つの手立てとなり得るのか。その革新的な取り組みの全体像を明らかにする。

AI活用を加速させるために

データインフラの強化を行う

営業本部

営業部

部長

日比野 明 氏

ダイレクトクラウドは、クラウドストレージ統合型の生成AIを提供し、全社員が日常業務の中で自然に生成AIを活用できる環境を整備している。企業のデータ活用の最大化を支援する企業だ。そして同社が提供する「DirectCloud」は、法人向けクラウドストレージとして、ファイルサーバーと同等の操作性をクラウド上で実現している。ファイルサーバーやNASからの移行に最適なソリューションとして、多くの企業に導入されているのだ。

DirectCloudでは生成AIとの統合に加え、データインフラの強化にも取り組んでいる。その取り組みについて、ダイレクトクラウド プロダクト本部 部長 石田圭一氏は、次のように語る。「DirectCloudはDX推進に欠かせないデータインフラとして、これまで2,800社以上に導入されています。データインフラ強化がAI活用を加速させる理由は、品質の高いデータへの即座のアクセス実現にあります。DirectCloudに統合している生成AIの場合、非構造化ファイルをセクション分け、メタデータ付与、トピック分類など検索対象となるデータを『構造化すること』で、RAGの精度と効率を向上できます。これにより組織全体でAI民主化が進み、全社員がデータドリブンな意思決定を行える革新的な働き方を実現可能です」

全社的なAI活用を支える

堅牢なシステムを提供

プロダクト本部

部長

石田圭一 氏

DirectCloudのデータインフラストラクチャの強化ポイントは、主に六つある。

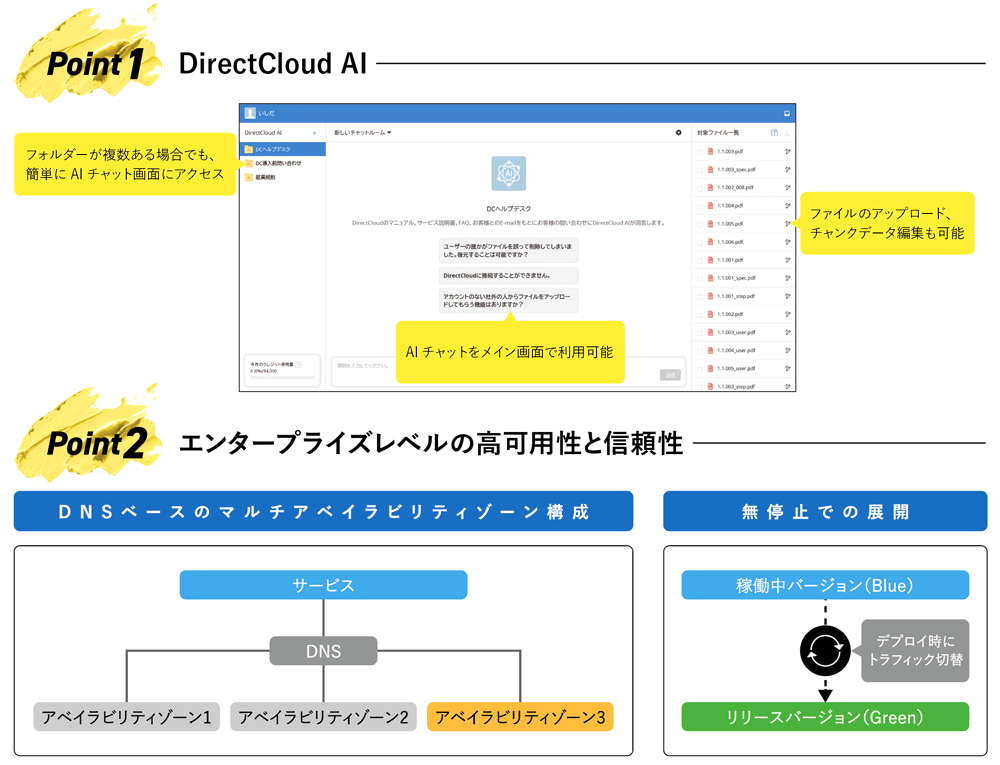

まず一つ目は、インフラストラクチャのアップデートだ。エンタープライズレベルの高可用性と信頼性を実現するために、三つのアベイラビリティゾーンを設置するのだ。これによりサービスの可用性を、エンタープライズレベルの99.99%へ近づけることで全社規模の運用に耐える堅牢なシステムを提供する。月間ダウンタイムが約21.9分から約4.38分へ大幅に短縮し、安定的なサービスの提供が可能になる。

加えて、無停止リリースでの展開も行っていく。現在はメジャーアップデートやマイナーアップデートを年12回実施しており、延べ約50時間のメンテナンス時間を費やしている。今後はサーバーリソースの増強やDevOpsチームの増員により、無停止メンテナンスによるダウンタイムゼロを実現する。

二つ目は論理削除の導入だ。クラウドストレージの利用に当たって、顧客が最も抱く懸念がデータ消失リスクだ。このリスクを限りなくゼロへ近づけるために、即時削除ではなく論理削除を実施する。データを完全削除せずに30日間保管するため、ユーザーのオペレーションミスや嫌がらせでデータが消えても、確実に復元可能な環境を作れるのだ。

三つ目はディザスタリカバリーの支援強化だ。DirectCloudでは今夏、資料の長期間保存に特化したストレージ「コールドストレージ」の提供を開始する。コールドストレージは、頻繁に使うデータを格納する「ホットストレージ」よりも機能を制限したストレージとなる。契約書、製品設計資料、雇用契約書など、頻繁に使わないものの長期保管しなければならない資料を、低コストで保管しておけるようになるのだ。

さらに、オプションで提供している「災害対策・遠隔地バックアップサービス」の対象範囲を拡大する。現在はホットストレージのみが対象だが、今後は利用頻度の低いファイルを保存する「ウォームストレージ」とコールドストレージも対象になる。この拡大により、企業のあらゆるデータを保全可能になるのだ。

四つ目はファイルアップロードのパフォーマンス向上だ。今まではアップロードサーバーを経由していたが、今後はファイルを直接「Amazon S3」に書き込む仕組みを取り入れる。アップロード完了後のウイルススキャンや全文検索用のテキスト抽出は従来通り行うため、今までの安全性や利便性はそのままに、アップロード速度の大幅な向上を享受できるのだ。

五つ目はファイルアップロード上限の拡大だ。1ファイルのアップロード容量上限を従来の2倍に引き上げ、より大きなファイルも扱えるようにする。画像の高解像度化や、業務での動画ファイルの活用にも対応していけるのだ。

六つ目は一括ダウンロードの最大容量の拡張だ。複数ファイルのダウンロードを強化し、ZIPファイルの最大容量を従来の2GBから10GBまで拡大する。ファイル数も最大5,000個の規定を設け、複数ファイルやフォルダーのダウンロードを素早く行えるようにしていく。

生成AIとクラウドストレージの

統合型アプローチでDXを支援

ダイレクトクラウド 営業本部 営業部 部長 日比野 明氏は、強化を行うDirectCloudのセールス戦略をこう話す。「DirectCloudは、ストレージの階層化とAIの連携に力を入れています。マイクロソフトの言語AI学習サービス『Azure OpenAI Service』と連携したRAG対応のAIサービス『DirectCloud AI』や、ファイル使用頻度別の階層化機能など、DirectCloud独自の強みを中心に、多くのパートナーさまと共にサービスを展開していきたいです。また現状は一般企業のお客さまが多いですが、最近は自治体や文教のお客さまからの引き合いも増えています。今後は公共市場もさらに開拓していこうと考えています」

最後に石田氏は、DirectCloudの展望を次のように語った。「企業内でAI革命を起こす際は、AIアプリケーションを開発したり、単体のAIソリューションを利用したりするよりも、データインフラストラクチャのレイヤーにAIプラットフォームを統合した方がよいと考えています。そこで当社は、クラウドストレージ統合型生成AIを、ユーザー数無制限で展開しています。これにより、全社員が日常業務の中で生成AIを自然に活用できる環境を提供し、企業のデータ活用を最大化することをサポートします。AIを特別なツールではなく、業務の一部として位置付ける統合型アプローチにより、お客さまが導入コストを抑えつつ、最大の効果を得られるよう注力していきます」

![[PR] AI機能とインフラの大幅強化策で企業を支えるDirectCloud](http://images.pc-webzine.com/4a645737fb762f5868a5b638179cb052.webp)