「ロジカ式」の名前で知られるプログラミング教育事業を展開しているロジカ・エデュケーション。その同社が現在開発に取り組んでいるのが「人の感情に寄り添うAIアシスタント」(以下、共感AI)だ。プログラミング教育の現場の課題から生まれた本AI技術について、話を聞いた。

指導者不足に共感AIが役立つ

関 愛 氏

ロジカ・エデュケーションは、2018年から小学生から高校生の子供たちを対象にしたプログラミング教室「ロジカ式」を展開している。ロジカ式のカリキュラムの特長はプログラミング教育と社会人教育を融合させた学びを展開している点だ。

このプログラミングの学びを、同社は学校現場にも提供している。きっかけは小学校におけるプログラミング教育の必修化だ。「2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化され、それ以前から段階的にプログラミングの学びが学校現場で進められていました。小学校におけるプログラミング教育は、プログラミング言語を学ぶのではなく、各教科学習においてプログラミング的思考を育むことを目的としています。しかし、小学校でプログラミング的思考を先生方が教えるというのはなかなか大変です。また同時期に教育現場のICT化も進められていたことから、先生方のリソースが不足している状態でした。そこで当社が本社を置く大阪府の池田市教育委員会に打診し、池田市内の学校現場のプログラミング教育の支援を行っていました」と語るのは、ロジカ・エデュケーション 代表取締役CEO 関 愛氏。関氏は15歳から肉体労働の傍らプログラミングを独学で学び、19歳でIPAの「天才プログラマー/スーパークリエータ」の認定を受けた人物だ。「人として真に成長できる、価値ある教育をすべての子供たちに届けたい」という思いからロジカ・エデュケーションを設立し、現在の事業を展開してる。

関氏が語った教員不足は、多くの教育現場が抱えている課題だ。実際には外部講師の力を借りようにも、予算不足で難しいケースもある。また、ロジカ・エデュケーションのプログラミング教育事業も、分かりやすく受講生にプログラミングを教えるスキルを持つ講師が不足していたという。指導者不足は、教育現場全体が抱えている深刻な課題といえる。

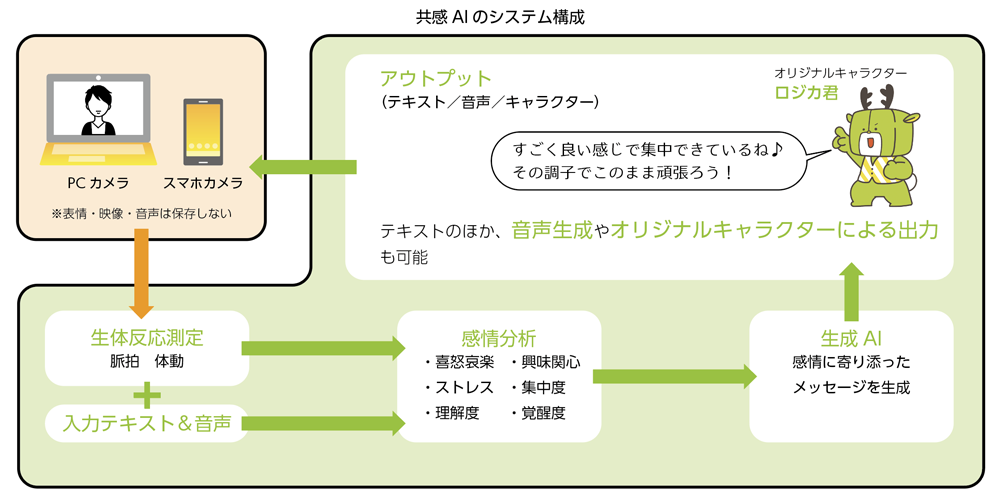

このような教育現場が抱える課題を解決するため、ロジカ・エデュケーションが開発したのが共感AIだ。本技術はPCやスマホのカメラで人の顔を読み込むと、そこから心拍などの生体反応情報を推定して取得する。その生体情報を基に感情分析を行い、生成AIが利用者の感情に寄り添ったメッセージを出すというものだ。

「当社では生成AIが盛り上がりを見せ始めた2023年に『これを教育に利用できないか』と検討していました。同年6月ごろ、カメラから人の顔を読み込むことで心拍数などの生体情報を取得し、その情報をもとに感情状態や集中度が判定できる技術を持つ企業を知り、話を聞いて非常に驚きました。この技術と生成AIを組み合わせることで、学習者の状態に合わせて適切なメッセージを出せる仕組みとして開発したのが、今回の共感AIです」と関氏。

集中度に応じて適切にサポート

共感AIを活用することでどのような授業が実現できるのだろうか。関氏は「従来のプログラミング教室の授業では、子供たちが集中して授業に取り組んでいるか、それとも授業に取り組む意欲が低くなっているのかといったことを、講師が見て判断するしかありませんでした。しかし、多くの子供たちが学ぶ教室では、一人ひとりを平等に見守り、適切な学習支援を行うことはなかなか難しいのです。この共感AIを活用すれば、授業に取り組む子供たちの生体情報を基に、感情や集中度合いを判定できます。学習内容に集中して取り組んでいるのか、疑問を感じているのか、集中力が途切れているのかといった状態を識別できますし、その状態に合わせたメッセージを、先生に代わって生成AIが出力してくれます」と語る。

例えば集中して取り組んでいる生徒に対しては、より集中できるようなアドバイスや励ましのメッセージを、集中力が切れてぼんやりしているような生徒に対しては「なにか困りごとがあるみたいだね」と相談を促すようなメッセージを送るような仕組みだ。生徒の状態に合わせて適切な声かけを行うことで、より効果的な学びにつなげられる。

ロジカ・エデュケーションは、この共感AIの技術を用いた「AIフレンズ」の開発も進めている。これはユーザーの感情に共感しながら対話できるAIアプリだ。スマートフォンのカメラを用いてユーザーの感情分析を行い、その感情に寄り添ったメッセージを生成してフィードバックを行う。関氏は「生成AIの台頭で、悩み事を対話型の生成AIに相談する人も増えてきています。人に相談しにくい悩みでも、AIであれば相談しやすい傾向があるようです。そのAIに相談するときに日常的に使っているのはスマホであり、そこにはカメラが常備されています。AIに相談するテキストや音声にプラスして、カメラで読み取った生体情報から感情を識別することで、よりその人の感情に寄り添った答えを出すことが可能になるでしょう。顔の表情や言葉の調子は偽ることが容易ですが、カメラから読み取った感情を偽ることは難しいため、よりユーザーの本音に近い感情を読み取った相談への応対が可能になります」と活用のメリットを語る。

また1対1の相談機能のほか、AIフレンズが家族の間に入って伝えにくい感謝の気持ちなどをさりげなく伝える「ファミリー共有」機能の搭載も予定している。家族間のつながりが希薄になる現代において、コミュニケーションの橋渡しを行うような存在として、AIフレンズを活用してもらうことを検討しているのだ。

自治体と連携し社会実装を推進

ロジカ・エデュケーションは、池田市と共にこのAIフレンズの社会実装に向けた共創プロジェクトを進めている。池田市側からは、AI技術による解決が期待される行政分野や、市民ニーズについての情報提供が行われるほか、サービス開始の試験運用や開始後の運用のフィードバックを行う予定だ。

実際の活用イメージの一つとして関氏は、市役所職員のストレス軽減を挙げた。例えば職場のスマホやPC上でAIフレンズが使える状態にすることで、業務中にAIに相談できるような活用だ。「実証実験はまだ行われていませんが、実際に利用してもらう中で意見やアドバイスを聞きながら、受け入れられやすく利用しやすい形にブラッシュアップしていきたいと思います」と関氏。AIフレンズでは同社のオリジナルキャラクターの「ロジカ君」が親しみやすく応答する予定だ。かわいらしい見た目で、展示会などでも来場者に好評だという。特に日本人はキャラクターに親近感を持つ傾向にあるため、キャラクターというインターフェースを介して相談をする効果は大きいといえるだろう。

ロジカ・エデュケーションが開発する共感AIの技術は、教育現場に限らず、前述した行政の現場や福祉・介護、マーケティング、エンターテイメントなどさまざまな業界での活用が広がる可能性を秘めている。ロジカ・エデュケーションはこの共感AIを実現している「生体反応感情分析×生成AI」の技術で特許を取得しているほか、グローバル展開を視野に入れ、PCT加盟国158カ国に特許を出願している。また米国、EU、中国、韓国で国内移行手続きが進められ、台湾ではすでに特許取得が完了したという。

「本技術の開発にはかなりの費用がかかるため、特許の収益を共有するレベニューシェアも行っています。具体的には、『感情に寄り添うAIサービス特許事業』の前年度売り上げの一部(0.01%〜)を毎年受け取れる権利を販売しています。これらの収益は技術開発に活用するほか、将来的には特許からの収益を途上国の子供たちの教育支援につなげていきます。本特許技術を当社が独占するのではなく、さまざまな業界と人々とコラボレーションし、一緒に技術を進歩させていきたいと考えております。将来、AIは当たり前の存在になるでしょう。当社は共感AIやAIフレンズを通じて、子供たちがAIを身近に感じ、使いこなす力を育むことを目指しています」と語った。