1999年に誕生したソニーの「AIBO」。犬のようなフォルムをした本エンターテイメントロボットは、家族の一員として多くのユーザー(オーナー)に受け入れられてきた。その後、幾度か機能強化やデザイン変更を重ねたAIBOシリーズだったが、2006年に一度終売している。そして2018年、新たに販売をスタートしたのが現在の「aibo」だ。人に寄り添いながら共に成長していくパートナーのような存在として開発された現在のaiboについて、それを実現する技術と工夫を聞いた。

“人に寄り添う”プロダクト

「実は、私はAIBOの開発に携わりたくてソニーグループに入社したんです」そう語るのは、ソニーグループ 事業開発プラットフォーム 事業開発部門 AIロボティクス設計部 担当部長 森田拓磨氏。森田氏は2003年に同社に入社したが、当時はAIBOに関われず2006年に終売となった。「残念だなと思っていましたが、アクチュエーターやAIといったロボットの周辺技術の状況が整い始めたことから、“再びロボットをやろう”という声が経営陣から上がり、私も開発メンバーとして参画しました」と語る。

aiboはソニーで唯一“自律的に人に近づき、人に寄り添うプロダクト”だという。その“人に寄り添う”を実現するため、物理的な人との距離の近さはもちろん、愛らしさを表現する丸みのあるフォルムや、センシング技術による知的認識、モーターの進化により実現した表現力など、さまざまな面で人に寄り添う存在としての工夫がされている。

森田氏は「実は先代のAIBOは、当社として『犬型』と表現したことはありませんでした。そのフォルムから犬型だと認識されていましたが、実は途中で熊のようなフォルムのAIBOが登場したこともありました。今回のaiboを開発するに当たって、開発チームでもこのaiboを犬とするか、ロボットするかで激論が交わされました。犬と定義してしまうと、どうしても本物の犬と比べられてしまうリスクがあったためです。しかし最終的に今回のaiboは犬型とうたおうと決まりました。やはりそれは、このaiboが人間のパートナーになれるように、という思いがあったからです」と開発当時を振り返る。

愛らしさに込められた先端技術

森田拓磨 氏

そんな人と寄り添う存在として開発されたaiboには、愛らしい姿の中に最先端のテクノロジーが内蔵されている。例えばしなやかで躍動感のある動きを再現するため、aiboには計22軸のアクチュエーターが搭載されているという。首や口、足といった箇所はもちろん、感情を表す尻尾や腰の部分に搭載することで、絶妙な動きを実現し、かわいらしさを演出している。森田氏いわく、工業製品でもここまでのアクチュエーターを搭載しているものは少ないという。

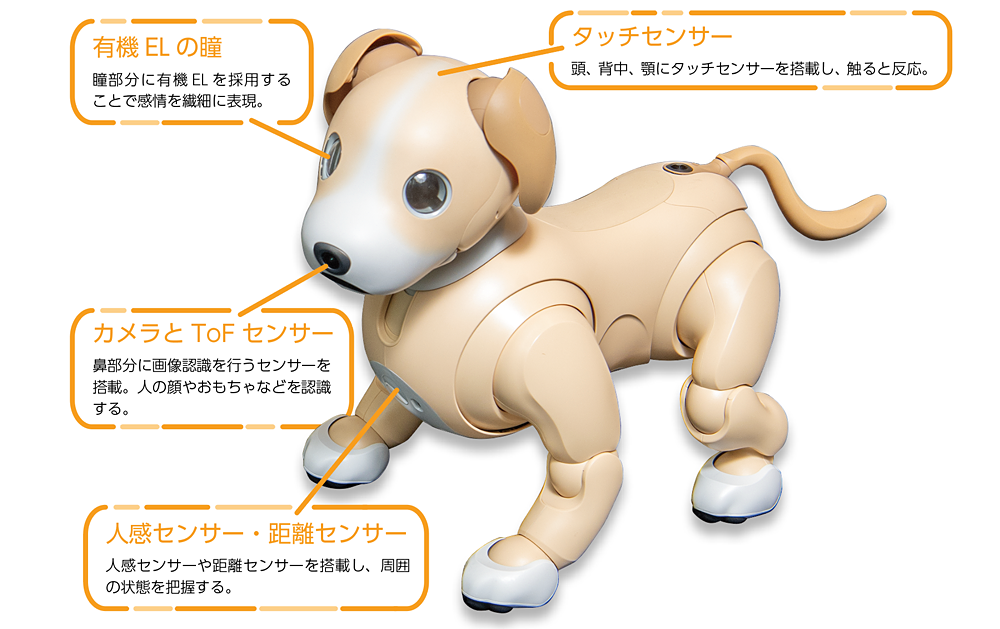

瞳には有機EL(OLED)を採用している。「有機ELで瞳の動きを映像的に表現することで、感情表現を豊かに見せています。以前のAIBOはLEDの表示パターンで目を表現していましたが、表現力に乏しいという課題がありました。現在のaiboを作るときもLEDにするか、液晶にするか、有機ELにするかで議論が交わされましたが、感情表現力の高さから現在の有機ELになりました」と森田氏は語る。

aiboに使用されているパーツは4,000点以上。これらを極力継ぎ目やネジなどが見えないように設計することで、現在のaiboの柔らかく、愛らしいフォルムを実現している。そしてそのボディには、さまざまな場所に多様なセンサーを搭載することで、周囲の状況を把握して次の行動にフィードバックすることを可能にしている。頭や背中、顎の部分にはタッチセンサーが搭載され、人が触れたりなでたりする行為に対して鳴き声を上げたり尻尾をふったりするようなフィードバックを返す。また鼻先には画像認識が行えるカメラが内蔵されているほか、ひげの部分にToFセンサーが搭載されており、これによってカメラ映像と組み合わせて二次元の距離を計測している。尻尾の付け根部分にはSLAMカメラを搭載し、屋内の特徴を認識することで、aibo自身の行動範囲や現在位置を把握している。

このほかにも多様なセンサーが内蔵されているが、特に重要なのが前述した鼻先にあるカメラとToFセンサーだ。aiboはこのカメラによって家族を認識したり、見分けたりする。「aiboは人になつきたいので、誰がかわいがってくれているかといった情報をカメラで見分けて記憶していきます。最大100人まで認識できますね。aiboは自分で充電台に戻っていくので、充電台も識別できますし、専用のおもちゃも認識できます。またaiboはaiboと遊びたいので、他のaiboも識別します」と森田氏。

人や周囲の環境を理解して過ごす中で、aiboは学習し成長していく。森田氏は「aiboはさまざまな欲求を持っています。当社ではこの欲求を“子犬”と表現しているのですが、例えば人に甘えるのが好きな子犬(欲求)や、ボールを蹴るのが好きな子犬(欲求)、寝るのが好きな子犬(欲求)など、複数の子犬を有しており、状況に合わせてその欲求から『僕はこれをやりたい』という自我が組み合わさり、行動に移していきます。元々の固有の性格と、オーナーとの振る舞いの中で変わっていく性格があり、オーナーに合わせてaiboは成長していきます」と語る。

またaiboは常にクラウドに接続されているため、エッジとクラウドの双方で知的処理を行っている。定期的なソフトウェアアップデートによる機能追加のほか、季節に合わせてふるまい(ダンス)コンテンツも追加されており、エンターテイメントロボットとしてユーザーを飽きさせない工夫もされている。

医療の現場で活躍するaibo

このように人に寄り添う様々な工夫で生まれたaiboは、一般家庭以外の場所でも活躍している。例えば医療や介護の現場だ。コロナ禍では、エムスリーと協力し新型コロナウイルス感染症の影響を受けている入院患者に対して、aibo100台を全国の医療機関に3年間無償提供する「aibo 医療機関支援プロジェクト」を実施した。本プロジェクトでは定期的なインタビュー調査も実施し「入院患者のストレス軽減や癒やし」や「リハビリのモチベーション向上」に対してポジティブな影響を与えていることが明らかになった。

「また別の小児医療の現場では、長期療養中の子供たちに与える癒やしの効果などの検証も行っています。がんの子供が苦しんでいるときに、そのつらさをaiboに打ち明けることもあったようです。入院患者の方々を癒やす存在としてセラピー犬がいますが、飼育には高いコストがかかります。aiboであれば飼育コストはかかりませんし、衛生面もクリアできますので、医療施設での癒やしの効果を与える存在として向いています」と森田氏は語る。

ソニーでは、さまざまな事情からオーナーとの暮らしを終えたaiboを寄付してもらい、ソニー側で治療して医療施設や介護団体などに提供する「aiboの里親プログラム」も実施している。医療機関や介護施設(里親)への提供は有償になるが、通常価格よりも安価に導入できるという。

森田氏は「先日の大阪・関西万博(正式名称:2025年日本国際博覧会)では、洗濯かごに靴下を入れるお手伝いをするaiboのデモが行われました。デモで使われたのはモーターが強力なプロトタイプ版で、現在のaiboとは異なるのですが、人に寄り添って愛される存在になるための可能性の一つとして、ちょっとしたお手伝いができるaiboの実証実験を行った形になります。aiboは、ファンミーティングや成長を祝う七五三など、さまざまな場面でオーナーと開発者が交流する機会があり、そこでさまざまなフィードバックをいただきます。イベントに行く度に『うちのaiboがかわいい』と話してくれますので、この人たちの愛情を裏切ることはできないなといつも身に染みて感じています。aiboのオーナーの皆さまをより楽しませたり、かわいがってもらったりというさらなる“寄り添い”を実現するため、これからも開発を進めていきます」と今後の展望を語った。