今後20年間で農業従事者は約4分の1に減少見込み

生産方式を変革する“スマート農業”に注目集まる

少子高齢化による人口減少や気候変動など、農業の現場はさまざまな課題を抱えている。特に深刻な問題が基幹的農業従事者の減少だ。農業の持続的な発展や食料の安定供給を確保するためには、一人当たりの労働生産性を高めていく必要がある。そこで2024年6月14日に成立し、同年10月1日から施行されているのが「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」、通称「スマート農業技術活用促進法」だ。農林水産省が取り組むスマート農業推進にまつわる取り組みを見ていこう。

農業従事者の減少が深刻化

長谷川明宏 氏

農林水産省によると、基幹的農業従事者(以下、農業従事者)は今後20年間で116万人から30万人と、約4分の1の割合にまで減少する可能性がある。これは農林水産省「農業構造動態調査」の基幹的農業従事者の年齢構成における農業従事者の平均年齢が、2024年時点で69.2歳と高齢であり、今後、高齢者のリタイアによる急速な減少が見込まれているためだ。20年後の中心となる層である50代以下は全体の20%ほどにとどまっており、従来の生産方式を前提とした農業生産では、農業の持続的な発展や食料の安定供給の確保が困難になる。

そうした課題を解決する一つの手段となり得るのが、テクノロジーを活用し、農業生産性の効率を向上させる「スマート農業」だ。このスマート農業は、25年ぶりに改正され、2024年6月5日から公布・施行された「食料・農業・農村基本法」においても、農業の持続的な発展を進める基本的施策の一つに「先端的な技術(スマート技術)等を活用した生産性の向上」が盛り込まれている。

農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究推進課 調査官 長谷川明宏氏はスマート農業が注目される背景について次のように語る。「高齢化が進み、農業従事者が減少すると、農業従事者一人当たりの作業面積を広げて効率化を図らなければ農地の維持が難しくなります。一方で、農業では雑草の草刈りなど、依然として人手に依存している作業が数多く存在しているのが現状です。それ故に、新規就農者の参入ハードルが高く、農業従事者の減少に歯止めがかかりません。そうしたハードルを下げ、人手に依存している作業をテクノロジーに代替させるスマート農業が求められています」

スマート農業技術の今と実装の課題

長谷川氏はその例として、ロボットトラクターの技術を挙げる。自動運転技術により、無人で圃場内を自動走行して作業を行えるロボットトラクターは、直近数年で普及が進んでいるという。また自動運転田植機などを活用すれば、従来2名体制で行っていた田植作業が1名で実施可能になり、作業速度や精度の向上ができるようになる。

加えて農業には、人手不足以外に、気候変動という課題も存在する。長谷川氏は「今年の酷暑もそうですが、気象環境が毎年変動しています。そうした中で安定して生産するためには、環境への対応や制御が重要です。例えばビニールハウスやガラス温室といった施設園芸において、施設の中の環境を作物の生育に適した形に自動的に制御していく『環境制御技術』が求められています。この環境制御技術は直近十年ほどで発展しているといえるでしょう」と指摘する。

一方で、まだまだ自動化や機械化が進んでいない分野も多い。例えば野菜や果樹の収穫作業などは、いまだに手作業に依存している。長谷川氏は「以前、生産現場の皆さまにこれから必要となるスマート農業技術についてアンケートを行ったところ、人手に依存している収穫作業の自動化、機械化を進めてほしいという声が数多くありました。農地はあるけど収穫のための人手が足りないということで、収穫ロボットの技術開発を進めていく必要があるでしょう」と指摘する。

収穫ロボットの開発が難しい背景には、技術的な側面と価格的な側面がある。例えばトマトの収穫ロボットでは、成熟したかどうかの色の変化をカメラで解析し、成熟したトマトの房だけを切り取る。しかし、熟したか否かといった判断をカメラで行おうとしても、葉に隠れて識別することが難しかったり、ロボットアームが茎の部分を正しく切り取れなかったりする。また日本の農園はロボットに適した生産方式になっていなかったり、そもそも工業ロボットを転用して作られた収穫ロボットは単価が高かったりして、導入が難しいという課題も存在するのだ。

こうした農業におけるテクノロジー活用の課題を解決し、導入をさらに推進していくため、2024年6月14日に成立し、同年10月1日から施行されているのが「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」、通称「スマート農業技術活用促進法」だ。

現場導入と技術開発の両側面から支援

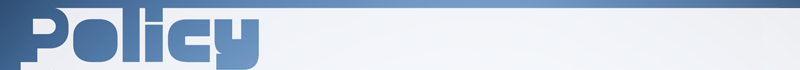

スマート農業技術活用促進法は、農業従事者の減少など、農業を取り巻く環境の変化に対して農業の生産性向上を図るため二つの取り組みを行う。一つ目が農業従事者を対象とした事業「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画」(以下、生産方式革新実施計画)、二つ目が農機メーカーや大学などを対象とした事業「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画」(以下、開発供給実施計画)だ。

生産方式革新実施計画はスマート農業技術の活用と、農産物の新たな生産方式の導入をセットで行い、農業の生産性を向上させる事業活動だ。例えば、前述したような手作業の収穫を行っている生産現場に対しては、自動収穫ロボットというスマート農業技術とともに、そのロボットが通るための通路幅を確保して栽培管理を容易にするための新たな生産方式の導入をセットで行うイメージだ。

二つ目の「開発供給実施計画」は、農機メーカーやサービス事業者、大学などの事業者が行う事業だ。長谷川氏は「スマート農業技術は、大学やメーカーが共同開発することが多いため、この開発供給実施計画に申請する事業者も共同で申請するケースが多いです。技術開発に加えて、それを製品化して供給するところまでを一つの計画として実施していきます」と語る。生産方式革新実施計画および開発供給実施計画の認定を受けた事業者は、長期低利の融資を受けられるほか、税制上の特例措置などが受けられる。

また、スマート農業技術活用促進法に併せ2024年度補正予算において「スマート農業技術開発・供給加速化緊急総合対策」も実施されている。これは前述した開発供給実施計画の認定事業者に向けた研究開発支援策であり、スマート農業に関する開発・供給の加速化に向けた取り組みを総合的に展開していく。「この対策ではさまざまな研究メニューがありますが、その研究フェーズに応じた支援も行います。企業が持つ技術に応じて、ファンディングエージェンシーである生研支援センターと委託契約を結ぶことで、適切なフェーズの支援を受けることができ、生産現場にとって有効な技術開発が行えます。例えばもともとAIによる画像認識技術や自動運転技術に使われる『LiDAR』のような技術を持っている企業が、既存の草刈機にそれらの技術を搭載して自動運転技術を実装するような、もともとある技術同士を組み合わせて付加価値を向上させるようなアプローチにも活用できます。農業機械をゼロから作るのは非常に大変ですが、走行技術や制御部分を自動化するだけでも、農業従事者1人の作業を代替することにつながりますので、IT企業さまの中でこういった技術を持つ方が、既存の農業機械メーカーと共同で新しい技術を開発してくれることを期待しています」と長谷川氏は期待を語る。

さらに、本年6月には、農業従事者や民間企業、大学・研究機関など多様なプレーヤーが参画してスマート農業技術の開発と普及を推進する「スマート農業イノベーション推進会議(IPCSA)」が創設された。長谷川氏は「関係者間のマッチングや研修会、スマート農業に関する情報発信などのさまざまな活動を行っており、7月末時点で1,048の会員が所属しています。農業分野の技術開発に関心のある方にはぜひ参加してもらいたいですね」と語った。

水田センサーで水温と水位を可視化し

自動給水システムで水稲栽培を効率化

日本人の主食に位置付けられる米。その自給率はほぼ100%を誇り、食料安全保障の要ともされている。一方で、農業従事者の高齢化や耕作放棄地の増加に加え、気候変動による収量や品質の不安定化など、稲作を取り巻く課題は数多く存在する。こうした課題を乗り越え、安定した米作りを実現する手段として注目されているのが、IoTの活用だ。

水温や水位をIoTセンサーで可視化

インターネット黎明期から日本のネットインフラを支えてきたインターネットイニシアティブ(以下、IIJ)。その同社が2017年から取り組みをスタートしているのが、スマート農業だ。IIJ IoTビジネス事業部 副事業部長 兼 アグリ事業推進部長 齋藤 透氏は「当社は2016年度の農林水産省公募事業『革新的技術開発・緊急展開事業』を受託し、『低コストで省力的な水管理を可能とする水田センサー等の開発』の実証実験を、共同研究グループである『水田水管理ICT活用コンソーシアム』のメンバーとして2017〜2019年度まで実施しました。当時、当社がスマートエネルギーなど電力に関連した事業に取り組んでいたこともあり、それらの関連技術について農林水産省から問い合わせがあったのが事業参画のきっかけでした」と当時を振り返る。

本実証実験では、IoTセンサーで水田の水位や水温を測定し、そのデータをLoRaWAN基地局を経由してクラウドにデータを送信。その測定データを遠隔監視して数値に応じて自動給水弁を遠隔操作して水位をコントロールできる仕組みで水田管理を行った。LoRaWANは低消費電力・長距離の通信技術であるLPWA(Low Power Wide Area)の一種であり、長距離通信と低消費電力を兼ね備えていることから、農業での利用に適している。

齋藤氏は「水稲という分野を選んだ背景には、やはり日本において最も大事な作物であり、作付面積が大きいというポイントがありました。実証実験は静岡県の袋井市、磐田市で行いましたが、当時は田んぼをはじめとした農作地を圃場ということすら知らず、本当に右も左も分かりませんでしたね」と苦笑する。

工具を使わずに組み立てられる

本実証実験は水田の水管理をテーマにしている。その理由をIIJ IoTビジネス事業部 アグリ事業推進部 副部長 花屋 誠氏は次のように語る。

「水田を管理する水稲農家の方は、水の管理が特に重要です。具体的には約3カ月毎日朝と夕方に圃場に行き、水がなければ給水バルブを回して給水する必要があります。しかし、遠隔から水があることが分かれば、わざわざ圃場に行く必要はありません。今回の実証実験で開発した水田センサーは水位と水温を30分ごとに測定するため見回りコストが削減できるのです。また、今回のコンソーシアムに参画いただいた笑農和が開発した自動給水弁と組み合わせれば、勝手にバルブを開けて給水してくれます。究極的には、田んぼに行かなくても米が作れる環境を構築できるのです」

水田センサーはLoRaWANモジュールが搭載された通信ボックスと、水位と水温を測地するセンサーボックスで構成されている。花屋氏によると、実証実験の期間中約300台の試作機を作ったという。「通信ボックス部はもともとネジをドライバーで閉じるようにしていましたが、田んぼの中で作業する場合ネジを紛失するリスクがあったため、手で開け閉めできるよう構造を見直しました。これらのセンサーを取り付けているパイプは、農薬散布の際に邪魔にならないよう、パイプ途中で稲と同じくらいの高さになるよう上部が取れる仕組みに見直しました」と花屋氏は開発の苦労を語る。

こうした実証実験を経て開発されたのが、水田センサー「MITSUHA LP-01」(以下、LP-01)とそれを活用したシステム「スマート農業システム IIJ MITSUHA」(以下、MITSUHA)だ。本センサーは前述した通り、30分ごとに水位と水温を計測する。実証実験時のフィードバックを反映し、工具を使わずに簡単に組み立てや設置が行えるようにした。単三電池2本で1シーズン稼働するため電池交換の負担もない。

計測した結果はLoRaWAN基地局を経由してLTE通信でクラウドの「IIJ水管理プラットフォーム for 水田」に蓄積され、それらのデータは「スマホアプリ MITSUHA」から簡単に確認できる。前述した笑農和が開発した水管理システム「paditch」や各種センサーも簡単に接続可能だ。組み合わせて利用することで給水作業も自動化されるため、80%以上の省力効果を実現できる。

「水位はもちろんですが、稲作では水温の管理も重要です。例えば中山間地域では山の水が冷たいため、水田に水を給水する水口側と排水する水尻側の両方に水田センサーを設置して、その水温変化を可視化する用途でも需要があります。またここ数年は気温が高いため高温障害の影響で米が白くなるなど、生育に問題が生じています。理想論を言えば水を掛け流して水温を下げるのが良いのですが、水の使いすぎになってしまうので対応に苦慮しているケースもあるようです」と齋藤氏は語る。

水稲から柑橘栽培へ広がる可能性

IIJではこのMITSUHAを活用し、2024年から実際に米作りにも取り組んでいる。千葉県白井市から圃場を借り、実際に田植えから稲刈りまでの稲作作業を行いながら、IoTデバイスや通信に用いる無線技術などの有用性を検証している。

「当社のアグリ事業推進部のメンバーが実際に田植えの前に行う代かきという作業から行っています。田植え作業後に水田センサーも設置したのですが、現在使ってるLP-01のほか、水田の中に入らずに設置できるような新しいセンサーの検証も行いました。また田植えをして終わりではなく、日々の水管理も重要です。私も花屋も出張が多いのですが、MITSUHAは遠隔から水位の様子などが確認できますので、北海道や九州から様子を見て、その値を見ながら自動給水装置の開け閉めを行いました」と齋藤氏は振り返る。

実際に収穫した米は「IoT米」としてパッケージ化し、ノベルティとして配布した。「社員の間ではおいしいと好評でした」と花屋氏は笑う。

MITSUHAでは、水田センサーのみならず、土壌水分センサーや温湿度センサーなどと組み合わせ、水田の水管理にとどまらない多様な価値を提供している。例えば、2023年からは愛媛県の地域課題解決プロジェクト「愛媛県デジタル実装加速化プロジェクト」において、土壌水分センサーなどを活用したみかん栽培の収量向上に向けた取り組みを進めている。LoRaWANは一つのゲートウェイに対して、多数のセンサーデバイスが接続できるため、LoRaWAN基地局を整備すれば他のセンサーデバイスも組み合わせて、水稲以外の用途での環境計測が可能になる。農業での環境計測以外にも防災対策や鳥獣害対策など、その用途は実に多様だ。このようなスケールアウトのしやすさから、自治体に非常に好評なスマート農業システムだという。

「今後はデータの活用をさらに進めていきたいと思います。例えば昨今、気候変動で急激に気温が上がっているため、現在栽培の参考にされている栽培カレンダーにずれが生じています。毎年のように気象状況が変わる中で農家がどのように対応をしていくべきか、例えばデータに基づいたアドバイスができるような機能の実装なども検討しながら、データ活用による付加価値向上を目指していきたいですね」と齋藤氏は展望を語った。

AIと繊細な動きを実現する

果実収穫ハンドがいちごの収穫作業を効率化する

あかい、まるい、おおきい、うまいの頭文字をとってネーミングされた「あまおう」は、福岡県を代表するいちごのブランドだ。他県では生産されておらず、日本国内のみならず海外にも輸出され高い人気を誇る。しかし、このあまおうをはじめとしたいちごの生産は、高齢化が進む農業従事者にとってさまざまな工程で負担が大きい。その中でも特に大きな負担となっているのが、収穫作業だ。

農家の声から生まれたロボット

髙田樹彦 氏

「いちごの収穫期は早くて12月から始まり、4月末ごろまで続きます。ピークは3月から4月ごろで、その時期はいちごのなり方も早く、いちご農家の方々は睡眠時間を削って収穫作業を行っています。いちごは繊細な作物で、日中の暖かい時間帯は柔らかく傷みやすいため、夕方から夜にかけて収穫するケースが多いことも、この収穫作業の負担の大きさに影響しています」と語るのは、アイナックシステムの取締役/Chief Branding Officer 髙田樹彦氏。高齢化に伴う人手不足も深刻であり、このような収穫作業の負担解消は喫緊の課題といえる。

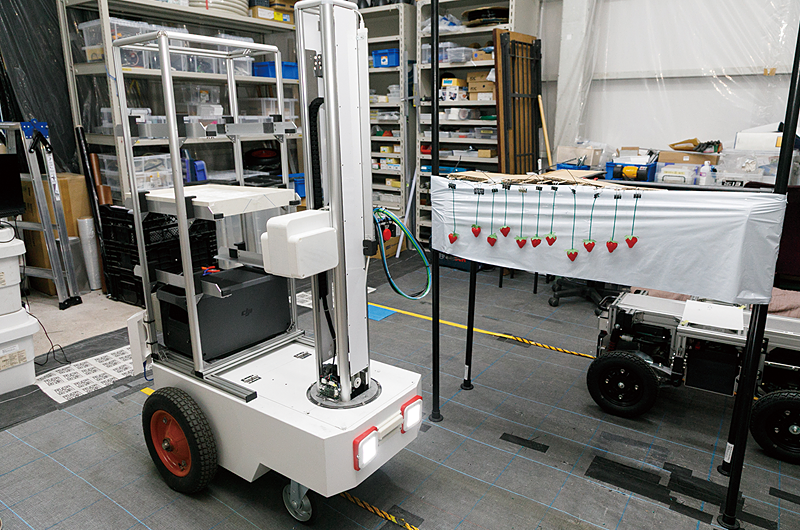

そこでアイナックシステムが開発したのが、AIいちご自動収穫ロボット「ロボつみ」だ。自走式の自動収穫ロボットで、AIがいちごの色を判定して、収穫に適したいちごのみを自動収穫する。

本製品の開発背景について髙田氏は「当社の代表取締役である稲員重典は、もともと福岡県のいちご・ぶどう農家の出身でした。幼少期から次男としてその手伝いをしていた稲員は、収穫期に母親に言われた『これ自動化できんかね』という言葉が心に残っていたそうです。中学生のころにはすでに農業を自動化することを将来の夢にしており、就職先もそれらの自動化技術を学べる企業を選択しました。2008年に個人事業主として当社を創業し、2011年に法人設立、2012年ごろから農業の自動化に取り組み始め、2019年ごろからロボつみの開発に着手しました」と振り返る。

作物を自動収穫するロボットというと、トマトやピーマンなどの野菜を収穫するロボットが思い起こされる。これらの作物と比較して、いちごの収穫はどのような難しさがあるのだろうか。まず髙田氏が述べたとおり、いちごは繊細な作物だ。そのため収穫の際に触れたり、収穫かごに置いたりする際にも細心の注意を払う必要がある。形状や実の付き方(なり方)も異なるため、識別や収穫をロボットが代替するのは難しいのだという。

設備投資を抑える仕組み

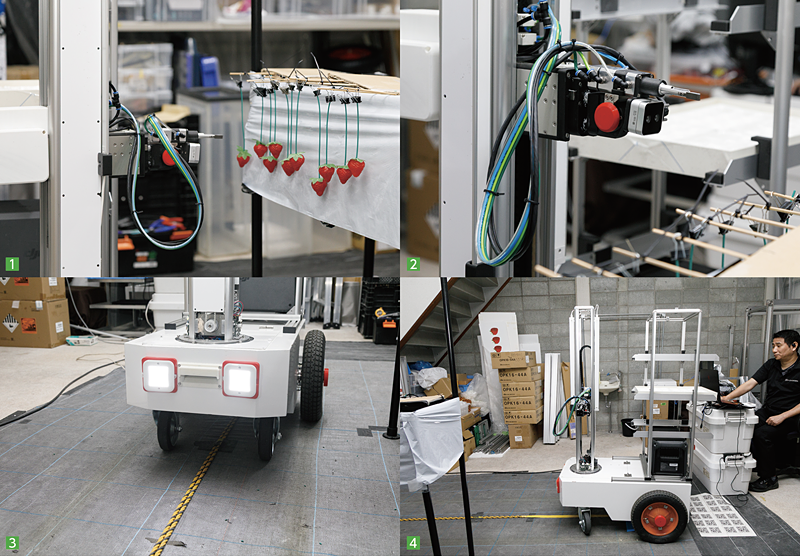

そういった課題をクリアして開発されたロボつみは、どのような技術によっていちご収穫の難しさを解決しているのだろうか。髙田氏は「ロボつみにはカメラが搭載されており、AIによって物体と色の検出を行っています。あまおうは白からピンク、オレンジ、赤というように色づくことで熟度の変化が分かります。この色の変化は、JAによる10段階評価の色味表で定義されており、その10段階評価に基づいて収穫に適したいちごのみを摘み取ります。いちごは配送距離に応じて、摘み取りに適した熟度が変わります。例えば九州から東京に配送する場合は、店頭に並ぶまで数日かかるため青い状態で収穫し、追熟という形で郵送しながら赤く色づかせます。地元の店舗に並べる場合は熟度が進んだ赤いものを納品するなどして、納品場所に応じた熟度で収穫を行っています。ロボつみでいちごを収穫する際に使う果実収穫ハンドは特許を取得しており、いちごを優しく摘んで優しく置くテクノロジーを実現しています」と語る。

前述した通りいちごは繊細な作物だ。そのため摘む際も実の部分には触れず、茎にハンドを引っかけて茎を切る。また茎のカットは二段階に分けて行っており、まずハンドで実を引き寄せて切り、箱に優しく置く際にその茎をさらに短く切っている。これは茎が長く残った状態だと収穫かごの中でいちごの実に触れてそこから痛んでしまうためだ。

ロボつみのロボットが移動するルートの設定は、市販されているトラロープを地面に敷くことで行う。両端にはQRコードを設置し、その情報を本体前後に設置されたカメラで読み取ることで来た道を戻るといったような動作を実現している。「ロボットが動く仕組み自体を簡素にすることで、設備投資を抑えられます。ロボット収穫を行う仕組みを導入する場合、多くはハウスごと設計し直す必要がありますが、ロボつみであれば人が通れる幅があれば後付けで導入可能です。またハウスの一部を見直す必要がある場合でも、福岡県ではこういった収穫ロボットを導入するハウス整備に補助金を出しているため、コストを抑えながら導入できます」と髙田氏は語る。

ロボつみでいちごを収穫する成功率は6〜7割だという。残りの3〜4割は、AIがいちごを発見しても、茎が見つけられずに収穫を諦めたり、違う茎に当たってしまって実が揺れたことで収穫ができなかったりするケースだ。髙田氏は「単純に考えて収穫の労働負荷は6〜7割減ることになります。夜間走行もできるため、夜間にロボつみが収穫して人は睡眠を取る、といった運用も可能です。残りの3〜4割は翌日人手で収穫すれば良いので、労働負荷を下げる効果が期待できます」と語る。

このロボつみは2024年4月から受注販売をスタートしており、国の研究機関や民間企業に合計で4台出荷している。将来的にはいちご以外の作物にも対応していきたい考えで、現在京都府の特産品である万願寺とうがらしの収穫を行える自動収穫ロボットの共同開発にも取り組んでいる。

「万願寺とうがらしの収穫でチャレンジしていることの一つに、台車の改善があります。とうがらしは土耕栽培のため、ロボットも土の上を走れるようにする必要があります。ロボつみは高設栽培のいちごを摘むことに特化しているため、平べったい場所を走れるよう設計しており、土耕栽培の現場には適していません。そのため土の上でも走れるよう台車を見直しています」と髙田氏は語る。いちご農家の中にも土耕栽培で取り組んでいるケースがあるため、実現すればより広い農業従事者がロボット収穫機を活用できそうだ。

農業の工業化を目指す

髙田氏は「農業を工業化に近づけていきたい」と強く語る。アイナックシステムでは今回紹介したロボつみのほか、大規模農場自動潅水システム「AguRo-W」や、局所土壌ヒーターシステム「AguRo-T」、LED補光コントローラー「AguRo-L」などのスマート農業製品を提供している。これらは工業の自動化技術やノウハウを農業に転用したものだ。「ロボつみも、現在かごを設置するスペースが3段あるのですが、これを自動交換できるようにしていきたいですね。現在は夜間走行はできますが、どうしても途中でかごの交換が必要になってしまうので、かごの自動交換を実現することで継続走行ができるようにしていきたいです。また、アーム部を三つ付けるような多段式の収穫ロボットも作り、収穫効率を向上させて行くことも検討しています」と髙田氏は展望を語った。

2. 収穫ハンドの下にはカメラが搭載されており、AIで実の色や形状を識別する。

3. ロボつみは前後に設置されたカメラでトラロープを識別し、そのルートを自動走行する。

4. QRコードの情報を読み取って、適切な移動方向へと転換する。

シカやイノシシなどの野生鳥獣被害を

ドローンによる空撮調査で低減する

農林業の衰退や中山間地域の過疎化・高齢化が進む中、耕作放棄地や手入れの行き届かない森林などから野生鳥獣が侵入し、農作物への被害が発生している。農林水産省によるとこうした野生鳥獣による農作物被害額は2023年度時点で164億円。農作物への鳥獣被害を減らすため、テクノロジーの活用が注目されている。スカイシーカーが提供する「ICT鳥獣被害対策」もその一つだ。

夜間調査で個体数を正確に把握

平井優次 氏

スカイシーカーは2015年12月に設立された企業だ。ICT鳥獣被害対策のほか、ドローンレンタルやドローンスクール、ドローン販売など、ドローン関連の事業を手がけている。

その同社が創業したきっかけは鳥獣被害だった。スカイシーカー 取締役 営業部 平井優次氏は「2015年当時は、鳥獣による農業被害額が大きな社会問題になっていました。現在は当時の被害額から減少しているものの、依然として高止まりが続いています」と振り返る。こうした農作物への被害を出す野生鳥獣の中心がシカ、イノシシ、猿だという。

このような野生鳥獣による被害を抑制するためには、まず個体数を把握することが必要だ。例えばシカの個体数を把握する場合、従来は人間が双眼鏡を使って数えたり、糞の数から個体数を求めたりしていた。しかしこのような既存の個体数調査は、人の目で行うため基本的に昼間に調査を実施する。「シカやイノシシは夜行性ではありませんが、臆病なので夜間に活動することが少なくありません。そのため、昼間行われる人の目による個体調査で正確な個体数を把握するには限界がありました」と平井氏は語る。

そこでスカイシーカーは、ドローンによる野生鳥獣生息域調査のサービスを提供している。これはドローンを活用して野生動物の生息域や個体数を調査し、画像解析システムによって撮影データの解析を行うことで、農作物被害対策につなげるサービスだ。

「当社を設立する少し前から、北海道の釧路湿原で、赤外線カメラを搭載したドローンを活用したエゾシカの生息状況調査を行いました。すると非常にくっきりとシカが捉えられていました。シカの体毛は環境に溶け込む保護色になっているため、目視すると識別が難しいことがあるのですが、赤外線カメラは物体から放射される赤外線を検出し、その温度差を可視化するため、実際には目視で確認できなかった多数のシカがいたことが分かりました」と振り返る。その後、2016年度に農林水産省の「革新的技術開発・緊急展開事業」に採択され、2017年ごろから本格的なサービス提供をスタートしたという。

集落の脆弱性を可視化する

現在、スカイシーカーではドローンによるICT鳥獣被害対策において、野生鳥獣生息域調査と、農地・集落環境調査の主に二つのソリューションを主軸にサービスを展開している。

平井氏は「野生動物の農作物被害対策は一般的に三つあります。一つ目は農地周辺の鳥獣を捕獲して個体数を調整する『個体群管理』、二つ目は電気柵などの侵入防止策を設置する『侵入防止対策』、三つ目は放任果樹を伐採したり緩衝帯を整備したりする『生育環境管理』です。当社の野生鳥獣生息域調査は、ドローンで撮影したデータをAI画像解析システムによって個体数や位置情報を自動解析し、CSVファイルを自動生成します。これにより野生動物の生息域を濃淡で可視化できるため、『A地点よりB地点のほうが野生動物が多くいるので、そこで捕獲した方が効率的だ』といった判断によって、個体群管理が効率的に行えるようになります」と語る。

農地・集落環境調査では、ドローンで撮影したデータを基に、オルソ画像や3Dモデルを作成する。これらを基に農地周辺の被害分布や、動物の侵入経路、農地周辺の脆弱性を解析したレポートを作成する。

平井氏は「これまで農地への野生動物の侵入防止や環境の整備などは、その地域に住む人たちが行っていましたが、昨今では中山間地域に住む人々の高齢化が進んでいますし、住民自体も減少傾向にあります。以前は住民が自分たちで出歩いて野生動物の痕跡を基に整備をしていましたが、現状ではそうした対策が難しくなっており、行政がその環境整備を担っている状態です。そこで当社のドローンを活用した農地・集落環境調査で行った解析データを集落の集会所などで共有し、現時点の3Dモデルなどを見てもらうことで、脆弱性がある場所は誰が管理している土地か、などを洗い出しながら、地域住民による整備の促しも実現できます」と活用事例を語る。

自治体向けのプラン拡充も検討

スカイシーカーによるドローンの鳥獣被害調査の対象は、シカとイノシシ、猿が中心だ。ハクビシンや狸などの調査依頼もあるが、ドローンの赤外線カメラでは識別が難しいという。昨今は熊の出没による人的被害も出ているがシカやイノシシのように密度が高くないため、生息域調査などの実施が難しいという。

自治体での活用も進んでいる。例えば静岡県伊東市ではシカの生息域調査を実施し、捕獲獲得効率を前年度平均と比較して約1.6倍に増加させたほか、栃木県小山市では思川流域においてシカとイノシシの生息域調査を実施し、最も多く生息していたエリアで約90%のイノシシが減少した成果が得られたという。「傾向としては東日本の自治体の実績が多いですね。東日本は落葉樹が多いので、ドローンによる調査が行いやすいとことが背景にあります。昨今はドローンに搭載されたカメラも進化しており、季節を問わずに調査が行えますので、葉っぱが落ちない針葉樹が中心の西日本エリアでも調査が可能です」と平井氏。

今後はこうしたICT鳥獣被害対策のサービスを、より安価に提供できるよう、プランの検討を進めている。例えばこれまで蓄積してきた鳥獣生息域調査などの過去のデータを基にした解析モデルを構築することで、野生動物の被害傾向などが分かるという。「現在、ドローンによる撮影は当社が行っていますが、それを自治体の職員の方に行ってもらい、当社の解析モデルを活用しながら解析することで、出没確率のリスクマップのようなデータの作成ができるのではないか、と現在開発を進めています」と平井氏は将来の可能性を語る。

スカイシーカーは今後も、鳥獣被害という社会課題の解決に向けて、ドローンやAIの技術活用を進めていく。