飲食店の人手不足が深刻だ。背景には、離職率の高さや少子高齢化、非正規雇用への労働力依存などさまざまな要因が挙げられている。そうした問題を解決する手段として今、レストランテックが注目されている。飲食業界が抱える課題解決を目指すこれらの最新テクノロジーについて見ていこう。

ロボットからモバイルオーダーまで

非接触を契機に導入広がるレストランテック

「繋がりを源泉としたテクノロジーの力で飲食業界を幸せにする」というミッションを掲げ、日本最大のレストランテックコミュニティの形成を目指しているレストランテック協会。人、企業、システムの連携を促進し、飲食業界のDXを推進している同協会に、レストランテック活用動向の現在地を聞いた。

デジタルで労働力不足を補う

レストランテック協会はもともと、IT企業を対象に飲食業界の文化の周知を図るために設立された団体だ。レストランテック協会 代表理事 山澤修平氏は「飲食店に対してデジタル化を推進するより先に、まずIT企業の皆さまに飲食業界の文化を知っていただく必要があると考え、そのための勉強会を目的に立ち上がった団体です。2020年に法人化しており、現在もIT企業の皆さまに対して飲食店の用語や経営、文化などを学べる教育コンテンツの提供や、顧問マッチング、企業間連携といった支援を行っています」と語る。

IT企業のみならず飲食店に対しての支援も行う。デジタル化を進める飲食店の先進事例の紹介やコンサルティングなどだ。その視点から現在の飲食業界が抱えている課題について、山澤氏は以下のように話す。「やはり人手不足が深刻です。その課題を解決するため、マクドナルドに代表されるQSR(クイックサーブレストラン)やファミリーレストラン、カフェのようなチェーン店舗では現在、配膳ロボットやAIを活用した自動発注システムなどのテクノロジーの導入を進めることでこれらの課題解決に取り組んでいます」

こうした飲食店で活用されるテクノロジー“レストランテック”は、コロナ禍で大きく普及が進んだ。人と人との接触を減らす“非接触”のニーズに、テクノロジーの活用がマッチしたのだ。例えばUber EATSをはじめとしたデリバリーや、テイクアウトのため店外から注文できるモバイルオーダーツールなど、さまざまな飲食店で導入が進んだ。その後、人手不足が進み、現在では労働力不足を補うべくレストランテックの導入が進んでいる。

技術に合わせた接客のスタイルへ

山澤修平 氏

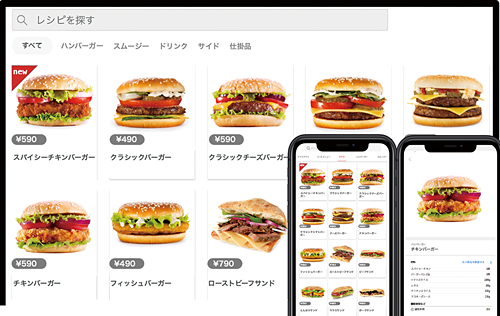

そうしたレストランテックの代表的な例として、山澤氏はモバイルオーダーを挙げる。昨今さまざまな店舗で見かけることが増えたモバイルオーダーは、店外から事前に注文や決済を行う“店外型”と、客席で注文や決済を行う“店内型”に分けられるが、いずれも店舗のホールスタッフが注文を聞きに来る必要がなくなるというメリットがある。これによって新規に採用された従業員も、メニューを覚えることなくホールスタッフとして働ける。「このようなモバイルオーダーシステムは、子育てを終えた女性や、短期労働者であるギグワーカーが新たに働き始める場合でも働きやすいというメリットがあります。また、日本語に不慣れな外国人労働者にとっても就労の助けになるでしょう。こうした人々の飲食業への参入障壁を下げるという側面から、人手不足解消に役立つ可能性があるツールといえます。また昨今では飲食店にも訪日外国人が増加していますが、そうしたお客さまに対して飲食店側は言語の壁によって、十分な接客が行えないケースがあります。そうした課題も、モバイルオーダーを導入していれば、Webブラウザーの機能で言語表示を変更できたり、予約のタイミングでスマートフォンの言語に合わせた言語表示に切り替えるなどの対応が可能になります」と山澤氏は語る。

一方で、体験重視型の居酒屋や高単価な中小規模の飲食店は、前述のようなテクノロジーの導入が進みづらい傾向にあるようだ。飲食業界は、人が接客するからこそ価値が生まれる労働集約型のビジネスモデルだと言われているが、このような体験重視型の飲食店はこうした“人による接客”の価値が高く、テクノロジーによる代替にハードルがある。また中小規模の飲食店の場合、配膳ロボットのような大型のハードウェアは、動線や設置スペースの確保が難しいという課題もある。「特に居酒屋業態などは、毎月メニューが変更され、それを小さなキッチンで作る必要があるため、調理ロボットの設置が難しいという課題もあります」と山澤氏は指摘する。

そうした中小規模の飲食店でも、モバイルオーダーは徐々に普及が進みつつあるようだ。山澤氏は「コロナ禍の非接触ニーズを受けて、一度導入が進んだのですが、カウンターで注文を受けていたような店舗の場合、逆に顧客満足度が下がって失敗してしまうケースがありました。現在はそうした失敗を踏まえ、接客のスタイルを変えながらタッチポイントを増やしていくようなトライアンドエラーに取り組んでいるようです」と指摘する。

例えば居酒屋などは、これまでおしぼりなどを出しながら受けていた最初の注文が、モバイルオーダーによって接客を行う前に入ってしまうケースがある。単純接触回数が減ってしまうため、店員と顧客の会話が減ってしまうのだ。回転率を重視する店舗であれば効率化は利点となるが、体験価値を提供する店舗であれば、その店の強みや魅力を改めて見直した上で、接触回数を増やす工夫をしたり、配膳の際に顧客と会話をしたりするような接客の工夫を講ずる必要があるという。

客単価が上昇するモバイルオーダー

モバイルオーダーを導入するメリットはさまざまあるが、最大の強みとして山澤氏は「顧客管理」を挙げる。

「飲食業はこれまで顧客管理が行いにくい状況にありました。しかし、モバイルオーダーを行う際にアプリをインストールしたり、LINE連携を行ったりすることで、顧客情報を入手でき、それらを管理できます。また、アプリやLINEによって顧客との接点ができるようになることで、顧客への情報発信が行いやすくなります。特に効果が大きいのが自店舗に合わせたモバイルオーダーシステムをLINEのミニアプリとして実装するサービスで、これによってモバイルオーダーを通じて、店舗の公式LINEアカウントと顧客がつながれます。これを活用してアンケートを行ったり、クーポンを配布したりすることで再来店を促せるのです」と山澤氏。

またモバイルオーダー導入のメリットとして、客単価の向上もある。店員を呼ばなくても注文できるため、最後の一品や一杯を頼みやすくなり、結果的に客単価の向上につながるのだという。飲食店側も店員が応対しなくても注文数が増えるため、人員を増やさずに顧客満足度の向上を実現できるだろう。

飲食店が抱える課題は数多くある一方で、今回紹介したようにレストランテックを実現するツールも多様に存在する。飲食店ごとに規模や抱えている経営課題は異なるため、どれが最適なツールなのかといったことや、ツール同士の連携しやすさなどを飲食店側が全て判断することは困難だ。

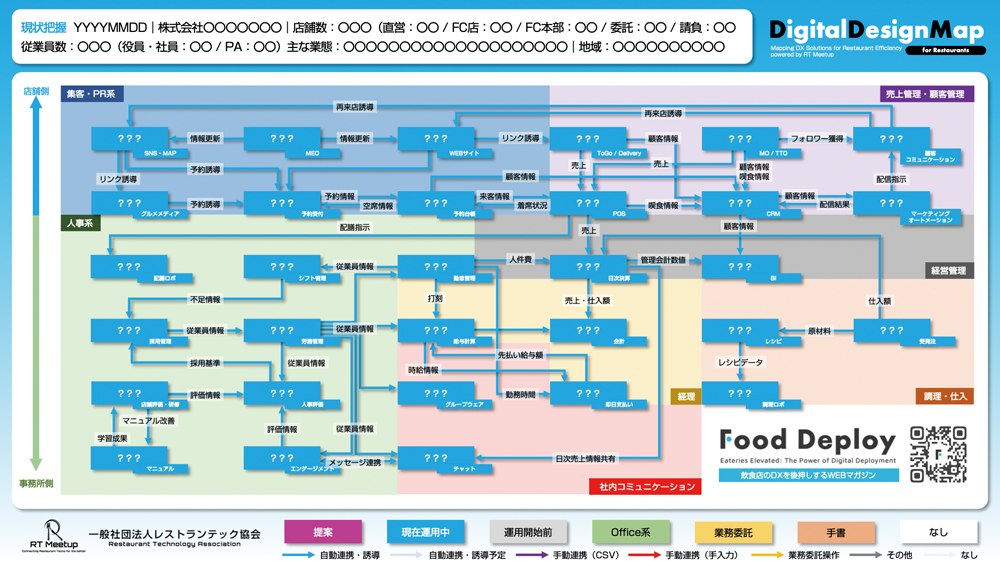

レストランテック協会は上記のような飲食店が抱える課題に対して「デジタルデザインマップ」(DDM)を提供している。これは飲食店の経営課題や、導入済みであったり、導入を推奨したかったりするツールを可視化して、改善提案を行う無料のコンサルティングサービスだ。

「複数店舗を展開している飲食チェーン店の場合、本部ではAツールを導入したけれど、店舗ではBツールを導入しており、同じ機能を有するツールが重複しているケースがあります。また、導入したツールがデータ連携できておらず、手作業での連携が必要になるなど業務負担が増えてしまう例もあります。そこで当協会が飲食店さまに60分のオンラインヒアリングを行い、将来を見据えた事業計画に基づきながら、最適なツールの組み合わせを提案するのがデザインマップです。ヒアリングをしていくと、シフト管理とPOSレジのツールが別のメーカーのものだったり、サポートが不十分なツールだったりといった課題が見つかりますので、当協会のナレッジに基づき最適なツールや組み合わせを提案しています。またこうしたデータ連携が行いやすくなるよう『Connected Hub』という取り組みも進めています。これは国内標準のAPIリファレンスを制定する取り組みであり、これによって飲食店がレストランテックツールを採用した際にデータ連携の問題を解決することを目指しています」と山澤氏は展望を語った。

熟練の調理人の中華鍋の動きを再現し

誰でもおいしい炒め料理を作れる調理ロボット

TechMagicは、「サイエンスとテクノロジーの力で人類が創造的に生きる世界を実現する」というパーパスを掲げ、食を取り巻く多くの企業が直面している人手不足を解消する調理ロボット、業務用ロボットの開発を手がけている。その同社が現在提供を進めているのが、炒め料理を中心とした調理ロボット「I-Robo2」だ。

炒め料理を自動で調理

タッチパネルで作りたい料理を選択すると、その場で調理が開始され、全自動で温かい料理が出来上がる。そんな未来を実現してくれるのが調理ロボット「I-Robo2」だ。攪拌、加熱、調理後の機具の洗浄といった一連の動作を自動化できるロボットで、チャーハンや野菜炒めなどの自動調理に対応する。2023年6月に初代モデルとなる「I-Robo」の販売がスタートすると同時に、同年10月から餃子専門店である「大阪王将」においてテスト導入された。その後大阪王将では西五反田店を皮切りに各店舗での本格導入が進んでいる。

このI-Roboをよりコンパクトにし、フライパンの自動洗浄機能の正常性やタッチパネルの操作性を改善したのがI-Robo2だ。2024年夏から販売をスタートしている。

I-Roboシリーズの開発経緯について、TechMagic 執行役員 兼 開発本部 本部長 石渡英治氏は「当社はもともと、パスタ自動調理ロボット『P-Robo』を開発し、プロントコーポレーションが展開する『エビノスパゲッティ 丸ビル店』で活用されていました。このパスタを調理するフライパンの動きの技術を応用すれば、さらに飲食店に貢献できるロボットが開発できるのではないか、と考えて社内で議論を重ねた結果生まれたのがI-Roboです。P-Roboはオーダーから麺の茹で、具材やソースの供給、調理、フライパンの洗浄までを自動で行うロボットでしたが、その分設置スペースを取りました。そこで、パスタの加熱調理の部分だけを切り出し、日本の飲食店の厨房にも設置できるサイズの調理ロボットとしてI-Roboを開発しました。初代機のI-Roboは大阪王将さまの店舗に複数台導入されましたが、他の厨房機器を設置する都合上、さらなる省スペース化が必要になりました。そこで洗浄槽を前に配置することで奥行きを1,320mmから700mmに削減し、より多くの場所に設置できるよう小型化したのがI-Robo2です」と語る。

I-Robo2は最大350℃以上の高火力調理、独立駆動するフライパン(鍋)とヘラによって、熟練の調理人が操る中華鍋のように、高温で短時間の調理を再現している。食材投入や盛り付けは人の手によって行われるが、それ以外はI-Robo2が調理から鍋の自動洗浄までをトータルで対応するため、調理工程の作業を大幅に効率化できる。

人件費削減と客単価向上を実現

石渡英治 氏

I-Robo2で調理できるメニューも実に多彩だ。チャーハンや野菜炒め、回鍋肉などはもちろん、豆腐が崩れやすそうな麻婆豆腐にも対応する。中華料理、ラーメン、イタリアン、家庭料理、エスニック料理など、多岐にわたる炒め料理や茹で料理が行える。調理に必要な具材や調味料の投入は人の手で行うが、その投入タイミングはI-Robo2に搭載されたタッチディスプレイ上に指示(レシピ)が表示されるため、失敗するリスクが少ない。

I-Roboシリーズを導入するメリットは数多くあるが、中でも高品質な料理を安定提供できることは大きいだろう。また、人手不足が進む中で熟練の調理人を採用することも難しくなっている。I-Robo2に調理を任せることで、こうした課題を解決できることは導入効果として大きいといえるだろう。石渡氏は「I-Roboを導入した大阪王将さまでは研修期間を約90%削減できたそうです。これまで調理を覚える必要があった従業員が、I-Roboの操作を覚えるだけで調理ができるというのは大きなポイントといえるでしょう」と語る。

実際に導入した西五反田店ではFLコスト※が10%以上削減したという。これまで6名で運営していたスタッフを4名まで削減したことによるものだ。また売り上げも月商100万円アップしたほか、客単価も1,020円から1,200円に向上したという。

こうした導入効果について石渡氏は「I-Roboによる生産性向上はもちろんですが、これまで同時提供が難しかったチャーハンと炒め料理が、I-Roboによる調理で同時提供が可能になった点も大きいようです」と語る。西五反田店では3台のI-Roboを導入しており、同時並行での素早い調理が行えるため、客単価のアップが実現したといえる。

I-Roboが調理した料理の味について石渡氏は「職人の味を目指したレシピを用意していますので、職人を超える味を作ることはできませんが、来店したお客さまが食べても全く気が付かないほど近しい味を再現することに成功しています。また、中華料理店の厨房は火や油を多く使うため暑く過酷です。調理時には中華鍋を振るう必要がありますが、高齢になるとこの動作を行うことが困難になったり、腱鞘炎になったりします。そのため離職率も高いのだと聞いています。しかしI-Roboはガスを使わないIHのため、厨房の温度に影響が少ないですし、油はねなども減らせます。人員を削減できるだけでなく、職場環境も改善できるのです」と語る。

※Food(食材費)とLabor(人件費)の合計コストを指す。店舗運営の効率性を測る指標。

作ってみました!

試食させてもらったが、パラパラに仕上がり香りも良いチャーハンは飲食店のものと遜色のない味だ。

多様なメニュー提供が可能に

I-Roboシリーズは、大阪王将の店舗に導入が進むほか、博多一風堂がプロデュースする東京発の豚骨ラーメン専門店「TOKYO豚骨 BASE MADE by一風堂 神田店」や、カレーハウスリオの店舗「カレーハウスリオ 高田馬場店」といった、厨房スペースが限られる駅構内の飲食店にも導入されている。石渡氏は「カレーハウスリオは、これまで駅構内の限られた厨房ではカレーのみしか提供できなかったそうですが、I-Robo 2を導入することでナポリタンの調理が可能になり、提供メニューを増やすことに成功したそうです。メニューの指示通りに食材を入れれば誰でもその味が再現できるという点は、非常に利便性が高いと聞いています」と語る。

TechMagicが提供する調理ロボットについて、今後は揚げ調理が行えるロボットの開発にも取り組んでいきたいという。実際、7月1日には「ローソン 高輪ゲートウェイシティ店」に新しく開発した揚げロボット「F-Robo」が導入され、ローソンの人気商品である「からあげクン」の調理における油調時の揺らしと油切りの工程を自動化している。また社員食堂がない企業でも作りたての料理が食べられるよう、I-Robo2とミールキットをセットで提供するサービス「オートキッチン DEKITATE GO」の提供も進めている。

「これらの調理ロボットは、もともと当社の白木裕士CEOが、自身の祖母が高齢となり、料理が難しくなってしまった時に、『いつでもどこでもできたてのおいしい食事ができれば』という思いから開発がスタートしました。人が創造的に生きられる手助けになるよう、人と共生し、共創するためのロボットとしてこれからも開発を続け、将来的には家庭向けなど個人に向けた調理ロボットの提供ができるよう、開発を進めていきたいですね」と石渡氏は展望を語った。

人間性を内包した猫型配膳ロボットが実現する

飲食店のサービスの標準化とクオリティの均一化

「今から行ってくるにゃー」というかわいらしい声と共に、厨房から料理を配膳してくれる猫型配膳ロボット「BellaBot」。ファミリーレストランなどに数多く導入されているこのロボットを目にしたことや、実際に配膳してもらったことのある人も多いだろう。このBellaBotを開発しているのが、中国深センに本社を置くPudu Roboticsだ。今回は日本市場向けのこれらのロボットの営業、技術サポート、アフターサービスを行っているPudu Roboticsの日本法人Pudu Robotics Japanの担当者(以下、Pudu Robotics Japan)に、飲食業界にBellaBotがもたらしたインパクトを書面で回答してもらった。

効率的な配膳をサポート

さまざまなシーンで、配膳ロボットや業務用清掃ロボットなどの自律走行サービスロボットの活用が進んでいる。中でも身近な存在となりつつあるのが、飲食店における配膳ロボットだろう。富士経済が2024年1月30日に発表した「2024年版 ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望 サービスロボット編」の調査では、新型コロナウイルス流行における非接触ニーズの高まりを背景に、配膳・下げ膳ロボットは世界各国において導入が進んだと指摘されている。また非接触ニーズが落ち着いた近年においても、飲食店などのサービス業は人手不足を背景に自動化ニーズが高まっており、2023年の配膳・下げ膳ロボットの市場は555億円。2024年以降は人手不足や人件費高騰の対策として、引き続き二桁成長することが予想されており、2030年には1,280億円と、2023年比2.3倍の市場規模となることが予測されている。

Pudu Roboticsが開発する猫型配膳ロボット「BellaBot」も、この配膳・下げ膳ロボットの一つだ。「人口の高齢化と労働力不足は日本に限らず、飲食業界の課題」であると認識しているPudu Robotics Japanは、BellaBotの開発理念を「飲食業界にとってより便利で効率的な配送サービスを提供すること」だと答える。

そんなBellaBotのコアコンセプトは「効率+人間とロボットの協調」だ。BellaBotは、レーザーSLAMとビジュアルSLAMの二つのSLAMナビゲーションソリューションをサポートしている。SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)とはロボットやドローンなどが自分の現在位置を推定しながら、その環境の地図を同時に作成するためのアルゴリズムであり、レーザーSLAMではLiDAR(Light Detection and Ranging)を、ビジュアルSLAMではカメラを用い、使用シーンに応じて最適な方式に切り替えることが可能だ。また、より高い安全性を追求するためにBellaBotは3Dセンサーと新しいモジュラーシャーシを搭載している。これにより障害物と遭遇するとすぐに任意の角度で停止して離れることが可能だ。このカメラとLiDARを組み合わせることで、さまざまな低い障害物や吊り下げられた障害物を柔軟に回避できる。本体自体も通過幅が65cmとコンパクトで、飲食店に十分な通路スペースがあれば使用できるため、BellaBotを導入するに当たって環境改善をせずとも使用可能だという。

親しみやすさを演出する工夫

BellaBotは本体設計も配膳に適している。4層の大容量トレイを搭載しており、一つのトレイで手作業による配送の約2倍の運送能力を提供できるという。また、BellaBotは料理と飲み物の配膳を毎日約400回行うことが可能だ。これによって、店員は料理を配膳する往復動線を削減でき、顧客へのサービスへと時間を配分できる。

また、人間性を内包した猫型の擬人化デザインも特長的だ。同社曰く、このデザインは日本市場で非常に歓迎されているといい、「猫という生き物自体が非常にかわいらしいため、冷たい機械の感覚を人に与えず、強い親しみやすさを持っています」という。この親しみやすさは、ハードウェア的な猫耳のデザインだけでなく、豊かな表情変化を見せるLEDスクリーンといったソフトウェア的な工夫も影響しているといえるだろう。またBellaBotはAIボイスシステムが使用されており、さまざまな状況でロボットと人間の音声対話を実現するほか、耳や額に触れるとその声やLEDスクリーンによる表情で反応してくれる。

日本企業向けのローカライズも十分に行っているという。「製品や販売、アフターサービスチームが地域に根ざしたサポートを行っています。BellaBotのデザインは地域のニーズに考慮して設計されており、言語バージョンや日本市場向けに設計した機能が含まれています。販売も日本のトップ企業と協力しています」とPudu Robotics Japanは回答する。

画像提供:Pudu Robotics Japan

飲食店や宿泊業で活用進む

BellaBotは日本国内の飲食店、宿泊施設などさまざまな業種で活用が進んでいる。代表的な事例が、すかいらーくレストランツが展開するファミリーレストラン「ガスト」やしゃぶしゃぶ食べ放題チェーンレストラン「しゃぶ葉」だ。また「龍宮城スパ・ホテル三日月」ではバイキング会場の下げ膳にBellaBotを活用しているほか、清掃ロボット「PUDU CC1」やBellaBotの次世代機「BellaBot Pro」も活用しているという。

導入した店舗ではフロアスタッフの歩行数が減少し、料理を運ぶ負担の軽減効果が認められたという。また、注文の取り違えや配膳遅延などの人為的なミスも低減でき、サービスの標準化と均一なクオリティ担保を実現したという。加えて、ブランド価値の向上にも寄与している。BellaBotの特長的なデザインと表情変化が店内の印象を大幅に向上させるなど、来店回数の増加やブランドの親しみやすさ、先進性のアピールにもつながっているようだ。

Pudu Roboticsは2024年7月1日に、BellaBotの次世代モデルであるBellaBot Proを発表している。BellaBot ProはビジュアルSLAMとレーザーSLAMに加え、マーカーSLAMにも対応した。これにより3種類のSLAM方式でマッピングをサポートする。ボディ部分に広告や販促としても使用できる18.5インチのディスプレイを新たに搭載したほか、最新AIを搭載したことで、より自然な接客を実現する。トレイ上の料理を認識し、音声案内を通じて料理の紹介なども行えるようになった。フロントカメラも進化しており、手を振るなどのジェスチャーを瞬時に検出して適切な応答ができるようになった。これにより、親しみやすさをさらに向上させている。

最近では、新たにスーパーマーケット内のナビゲーション機能を備えた音声インタラクション機能が追加され、中国深センにあるスーパーマーケットでの実証実験がスタートしている。「私たちは、日本でこのBellaBot Proの導入が見られることを非常に楽しみにしています」とPudu Robotics Japanは日本市場へのメッセージを送った。

客単価や会計単価向上を実現するモバイルオーダー 顧客満足度向上も実現するその運用方法とは

テーブルに設置されたQRコードを読み取ったり、店外から専用アプリを活用するなどして顧客自身が注文を行うモバイルオーダー。多くの飲食店が導入している本システムを使ったことのある読者も少なくないだろう。自由なタイミングで注文できるこのシステムは、顧客はもちろん、人手不足に悩む飲食店にとっても利便性の高いサービスだ。リクルートは、このモバイルオーダーシステムとスタッフ用の注文アプリを組み合わせて利用できるオーダーシステム「Airレジ オーダー」を提供している。その需要と活用メリットを見ていこう。

コロナ禍を契機に導入が拡大

リクルートは、2013年に無料のPOSレジアプリ「Airレジ」をリリースしたことを皮切りに、決済サービス「Airペイ」やシフト管理サービス「Airシフト」といった業務・経営支援サービス「Air ビジネスツールズ」を提供している。そうしたツールの一つとして、同社が2020年から提供をスタートしているのがAirレジ オーダーだ。

リクルート 販促・SaaS(ライフスタイル)事業担当 販促領域プロダクトマネジメント室(旅行・飲食・ビューティー・IDP) 飲食プロダクトマネジメントユニット 飲食プロダクトマネジメント2グループ グループマネージャー 浅利 慧氏は「従来の飲食店は、顧客が食べ物や飲み物を店員に注文して、その注文をキッチンに伝え、キッチンがそれを料理し、それを店員が配膳することで完結していました。しかし、こうしたフローの中で店員がメモを取り忘れたり、キッチンに注文を伝え忘れたりといったミスが発生すると、お客さまに迷惑がかかります。そういった伝達ミスをなくし、業務効率化を実現するツールとして2018年から提供をスタートしたのが『Airレジ ハンディ』であり、Airレジ オーダーの前身となるサービスです。そうした中、2020年に発生したコロナ禍で非接触需要が高まりました。また、人材不足も加速したことで、これらの双方の問題を解決するソリューションとして、顧客自身が注文を行う『モバイルオーダー』の需要が高まり、Airレジ オーダーの提供がスタートしました」と語る。

現在のAirレジ オーダーは飲食店の席から顧客のスマホで注文する「モバイルオーダー 店内版」、店外からテイクアウト注文と決済ができる「モバイルオーダー 店外版」、スタッフが注文を取るiOS注文アプリ「ハンディ」の三つの機能を提供しており、店舗に合わせた最適な組み合わせで導入できる。

顧客とのコミュニケーションが増える

浅利 慧 氏

Airレジ オーダーを飲食店が導入するメリットを浅利氏は二つ挙げる。一つ目は、人件費の削減だ。「導入した飲食店の中には、Airレジ オーダーをスタッフ1人分の働きをしてくれる、優秀なスタッフのような存在として見ていただいているケースもあります。またオーダーを取るという時間が削減できるとことで、よりお客さまへのおもてなしといった接客に時間を割り当てることが可能になります。例えばお薦めの商品の案内や、どういったポイントに力をいれている料理なのかといった、お店のオリジナリティを表現する接客が可能になるのです。コストを減らすだけでなく、時間を作ることによって顧客への体験価値を上げることが実現できます」と浅利氏は語る。

二つ目は会計単価や客単価の向上だ。顧客が自分自身のスマートフォンから注文できるようになったことで、欲しい時に欲しいものをオーダーできるようになる。浅利氏は「モバイルオーダーを導入すると、顧客と店員の距離が離れてしまうのでは? という懸念を抱く方もいます。しかし入店して着席したときに、顧客に注文の仕方を案内したり『当店は初めてですか?』といった会話をしたりすることで、これまでより店員と顧客の距離が近くなるという声もあります」と語る。

例えば、これまでは顧客とコミュニケーションを取ることが難しかった飲食店が、モバイルオーダーを導入することで業務に余裕が生まれ、顧客とのコミュニケーションを取る時間ができたケースがあるという。「飲食店の経営者からすると、注文は接客の一つのため、業務を顧客に渡すこと自体が失礼にあたるのでは、と感じるケースもあります。しかし実際にお客さま側の意見を聞くと、特に若い世代のお客様を中心に『モバイルオーダーは自分の好きなタイミングで注文できて嬉しい』という声があります」と浅利氏は利用者側の動向を語る。

店舗に応じた柔軟な運用が可能

一方で、顧客の年齢層が高い店舗では、スマートフォンから注文を行うモバイルオーダー 店内版は親和性が低く、利用率が上がらないケースもあるようだ。そうしたスマホから注文することに苦手意識のある顧客に対しても柔軟に対応できるよう、Airレジ オーダーでは前述したようにスタッフが注文を取るiOSアプリのハンディも提供しているため、口頭での注文に対しても柔軟に対応できる。また、Airレジ オーダーのモバイルオーダー 店内版は、iPadから利用することも可能だ。そのためテーブルオーダーシステムとしてiPadのモバイルオーダー 店内版を活用し、顧客に注文してもらうという運用もできる。浅利氏は「現在、Airレジ オーダーを新規申し込みいただいた店舗さまには、このようなテーブルオーダーシステムに使えるiPadや、ハンディに使えるiPhone、Airレジで使えるレジ用プリンターやキャッシュドロアなどの機器を無償で導入できるキャンペーンも9月末まで実施しています。こういった機器をそろえる初期導入ハードルは店舗さまにとって高いので、なるべく手軽にプロダクト価値を感じてもらえる施策を実施しています」と語る。

「商うを、自由に」をブランドビジョンに掲げ、Airレジを始めとしたAir ビジネスツールズを展開するリクルート。「クライアントが作りたいお店、実現したいお店をなるべく早く、手軽に実現できるツールとして多くの人々に使ってほしいですね。一方で、店舗によってはモバイルオーダーシステムがそぐわないケースもあります。業態やお店の規模など、さまざまな観点から最適なツールを選択していただくことで、飲食店を支えていきます」と浅利氏は展望を語った。

Airレジ オーダーを導入したことで、限られた従業員数で顧客満足度向上を実現したているのが「月島もんじゃ焼き 縁」だ。同店ではAirレジ オーダーのモバイルオーダー店内版を導入したことで、注文機会ロスを減らすと同時に、Airレジを併せて導入し会計業務を効率化したことで、営業にゆとりが生まれたという。月島もんじゃ焼き 縁は注文を受けたもんじゃ焼きを顧客の前で焼く接客スタイルを採用していたが、調理中にオーダーを受けることが難しいという課題があった。Airレジ オーダーの導入により、調理中にオーダーを受ける必要がなくなり、調理しながらお客さまと深くコミュニケーションを取ることができるようになったという。

約8万店舗で活用される受発注システム

データ活用で“攻めの経営”を実現する

インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム 受発注」は、Web上で発注や受注が行える受発注システムだ。数多くの飲食店に導入が進む本システムは、現在約8万店舗の飲食店で活用が進んでいるという。2003年から提供を進める本システムについて、開発経緯から昨今の食材コスト高騰問題の解決に役立つメニュー管理ツール「メニューPlus」の組み合わせを踏まえて話を聞いた。

手間のかかる受発注をデジタル化

石塚賢吾 氏

飲食店を経営する上でFL比率(FL値)は非常に重要な指標と言われている。Fは「食材費」(Food)、Lは「人件費」(Lavor)を指しており、この食材費と人件費を合計した数値をFLコストという。このFLコストを売り上げ高で割った数値がFL比率であり、適正なFL比率は60〜50%以下と言われている。

「飲食業は利益構造が非常に薄い業種です。そのため、外食企業ではこのFL比率を重視していますが、紙による食材の受発注を行っている場合、伝票処理や経理作業、月次確定に時間を要していたり、仕入分析に膨大な時間がかかったりします。そうした紙の取引に伴う受発注の課題を解決するのが当社の『BtoBプラットフォーム 受発注』です」と語るのは、インフォマート フード事業部 フードマーケティング部 部長 石塚賢吾氏。

同社ではもともと「BtoBプラットフォーム 商談」という企業間のマッチングサービスを展開していた。そのサービスを使っている内の1社から「受発注が大変だ」という悩みの相談を受けて開発したのが、BtoBプラットフォーム 受発注なのだという。

BtoBプラットフォーム 受発注は、企業間の取引をデジタル化するサービスだ。従来は紙で行われていた納品書の管理やファクスや電話による発注などを全てBtoBプラットフォーム 受発注上で行うことで、外食企業の本部や店舗側で負担となっていた受発注に関連する業務を効率化するだけでなく、売り上げデータや勤怠データ、仕入データ、請求データなどを連携することで利益を把握し、月次決算を早期化できるといったメリットがある。

「BtoBプラットフォーム 受発注は、3店舗以上の飲食店を持つチェーン店や、宿泊業など、店舗数でいうと全体で約8万店舗に導入が進んでいます。また、当初は飲食店側から導入が進んだサービスですが、その発注先となる食品卸や食品メーカーにも導入が進み、4万6,707社が利用しています。発注先がカバーできているため、これまで電話やファクスで行っていた発注業務を、一つの画面上で取引先へ一括発注が行えるようになります。これまで紙で管理していた納品書や請求書もデータで一元管理できますし、1回の発注ごとに日次で買っている金額と売っている金額を照合させ、月末には購入した金額を全て集計し、それを元に請求書を自動的に発行できるため、発注側と受注側がこのBtoBプラットフォーム 受発注を利用すると、これまで25日かかっていた利益確定が約3日で終わるようになります。これによって、データをベースにした飲食店経営も実現できるようになります」と石塚氏は語る。

原材料高騰をレシピで見える化

実際に、BtoBプラットフォーム 受発注を活用してコストダウンを実現した事例もあるという。石塚氏は「これまでの紙による受発注管理では、どこの取引先からどの商品をいくらで購入したか、といったデータは残っておらず、過去の購入金額を把握できませんでした。しかしBtoBプラットフォーム 受発注を経由して取引を行うと、いつどの取引先からいくらで何を購入したか、といったデータが蓄積されています。そのため、例えば『1年間でどの取引先からどの商品を一番買っているのか』ということが分かり、購買ABC分析が行えるようになります。Aランクはよく買っているもので、来年以降も継続的に買う可能性が高いものです。そのため、戦略的に得意先との仕入れ値の交渉にデータを活用できます。こうしたデータに基づく仕入れにより、コスト削減が実現できたという事例は多くあります」と紹介する。

冒頭に述べた通り、飲食業においてFL比率は非常に重要だ。一方で昨今、原材料の高騰が叫ばれている。もともと利益率が高いと判断して作られたメニューも、知らず知らずのうちにその中で使われている原材料の価格が値上がりし、結果的に利益率が下がってしまうということが起こり得る。石塚氏は「こういった事態は、最新のメニュー原価を把握できていないことから起こります。BtoBプラットフォーム 受発注を使っているお客さまは、いつ、どの取引先から何を、いくらで買っているかという情報がたまっていますので、その情報を基に当社のメニュー管理ツール『メニューPlus』を活用することで、最新のメニュー原価が表示されるようになります。例えば『赤ピーマンの豆腐ハンバーグ』のメニュー上で、赤ピーマンが値上がりしたことが分かったら、仕入先を変えたり、販売価格を調整したりすることで、利益率を下げないように調整できます。健康診断のように、どこに問題があるのかを見える化してあげるのが、このメニューPlusなのです」と語る。

アレルギー情報も一目で分かる

今後このメニューPlusと「BtoBプラットフォーム 規格書」というサービスを連携させることで、アレルギーや原産国情報を自動で更新することも可能になる予定だ。特に子連れの家族をターゲットとしたファミリーレストランや、ハイエンド層を意識した飲食店などのメニューには、アレルギー情報を表示するケースが多い。これらの情報を管理するのは飲食店側にも負担が大きいが、BtoBプラットフォーム 規格書を組み合わせることで、アレルギーや原産国情報をメニューPlusのレシピ上に表示させることができ、顧客からの問い合わせに対応しやすくなる。またメニューPlus上で作成したレシピはクラウド上で管理できるため、チェーン展開している店舗に同一のレシピを公開して、統一した商品クオリティのメニューを提供可能だ。

多くの飲食店に導入されているBtoBプラットフォーム 受発注だが、インフォマートは今後チェーン店以外にも導入を拡大していくことを目指している。「そこで現在導入拡大に向けて取り組んでいるのが、卸売業者向け受発注システム『TANOMU』です。これは電話やファクス、LINEからの受注を一括管理できるシステムです。食品卸や食品メーカーが注文を受ける飲食店はチェーン店舗以外に、個人店もあります。しかし、そういった個人店が有償の受発注システムを使うのはハードルが高いのです。そこでTANOMUは、食品卸や食品メーカーが費用を負担することで、個人飲食店は無料でシステムを利用できます。飲食業界は卸も飲食店も薄利な一方で、日本の産業の中で唯一世界でも勝てる領域であると考えています。適切な利益管理をデジタル化によって行い、攻めの経営に転換することで、収益構造を変えていくお手伝いができればと考えています」と石塚氏は語った。

インフォマートのメニューPlusの機能を駆使し、理論原価と実原価の差を2%以内に抑制している飲食店が、本格イタリアンレストランとして知られる「PISOLA」だ。PISOLAはアラカルトのほかに時間無制限の食べ放題コースを用意しているが、一般的に食べ放題は食品ロスや過剰仕入れのリスクが高く、原価管理が難しいと言われている。しかし、PISOLAでは、BtoBプラットフォーム 受発注とメニューPlusを活用し、売り上げ情報とそれに対して必要な在庫数を割り出すことで過剰仕入れを防いでいる。また店舗ごとの食品ロス金額を毎日収集して原因分析と対策を行い、廃棄ロスの軽減にもつなげている。