AIエージェントというキーワードが盛り上がりを見せています。今後、AIエージェントに関連する市場はどのように広がっていくのでしょうか。ITコンサルティング・調査会社のアイ・ティ・アール(以下、ITR)は、2025年8月21日に「国内のAIエージェント基盤市場規模推移および予測」を発表しています。このAIエージェント基盤市場の調査内容から、今後の市場の動向を展望していきましょう。

ITRが示す四つの要件

舘野真人 氏

現在、IT市場で最も注目を集めているキーワードの一つがAIエージェントだ。その一方で、AIエージェントに対する期待の大きさからか、この言葉に対しての定義が異なるケースもある。まずはこのAIエージェントの定義について、改めて確認しておこう。

ITRでは、AIエージェントを「人間に代わって特定の目標を達成するため、自律的に行動するソフトウェアシステムとこれの総称」と定義しており、以下の四つの要件を満たすツールをITRでは「AIエージェント」としている。

・知覚:テキストやセンサーデータ、ユーザー入力、GUIなどから外界の情報を取り込み、解釈できること

・計画:目的を達成するために、目標や意図を理解してタスクを分解し、一連の行動計画を立てられる

・行動:APIを経由したり、データベースにアクセスしたり、ソフトウェアツールを実行したりして、タスクを実行するアクションを取れる

・記憶:過去の対話や自身の行動の情報を記録し、そこから学習をすることで次の行動を決定する機能を有する

今回のAIエージェント基盤市場を調査した、ITR プリンシパル・アナリスト 舘野真人氏は「AIエージェントは非常に幅広い概念であり、実現のための技術要素が多岐にわたります。そこで今回は、AIエージェントを開発したり、運用したりする基盤を提供しているプロダクトを中心に調査を行いました。具体的には、生成AIモデルを用いて、ユーザーが設定した目標に向けた自律的な計画の立案、記憶、外部ツールやAPI連携、タスク管理といった機能を統合したAIエージェントを開発・実行・管理するための環境を指しています。個人向けの製品は含まず、法人向け商用製品やサービス群を調査の対象としました」と語る。

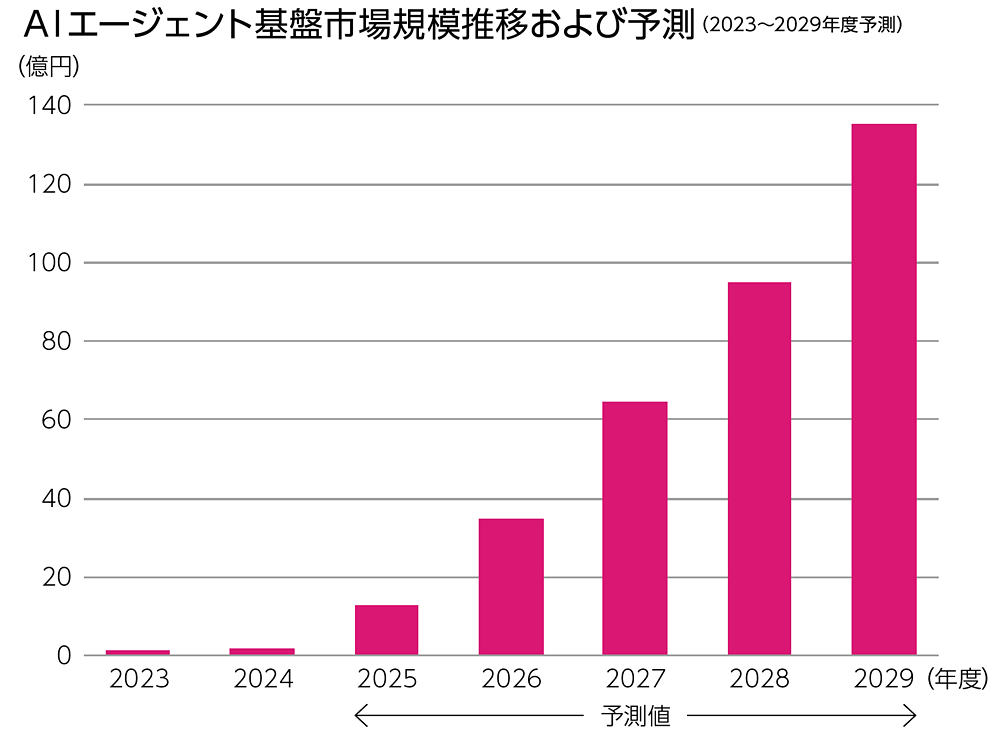

コンタクトセンターで進む活用

それでは、このAIエージェント基盤市場の動向を見ていこう。ITRの調査によると、AIエージェント基盤市場の2024年度の売上金額は1億6,000万円と、前年度の8倍に急拡大したという。2025年度も同等の伸びを見込んでおり、売上金額は約13億円となる予測だ。舘野氏は「2024年度後半に各社からAIエージェント製品やサービスの提供が発表され始め、2025年度から本格的にユーザー企業への導入が進み始めました。実際、他社の調査では現在のAIエージェント市場は何十億規模とも言われていますが、これらの調査にはコンサルや構築支援サービスなどの売り上げが含まれているとみています。当社の調査ではそこをカウントしておらず、プロダクトの売り上げのみを対象としています。2024年度の導入はほとんどがPoCのレベルで、市場規模は小さいでしょう。現時点では小さな専業ベンダーが、コンタクトセンター向けなど特化型のエージェント基盤を提供しています。現時点では、トップのベンダーでも売り上げ規模が数億円程度にとどまっていますので、これから大手ベンダーが参入してくると勢力図が変化してくるでしょう」と指摘した。

舘野氏が述べたように、AIエージェントを本番環境で稼働している企業の割合はまだ少なく、PoCでの検証が中心だ。舘野氏によると生成AIを業務に活用している企業は全体の約35〜40%。そのうちAIエージェントを稼働させているのは約十数%だという。そうした中で、現時点ではどのような業務で活用が進んでいるのだろうか。

おどろきですね。

舘野氏は「一番多いのはコンタクトセンターです。顧客対応の一次受けのようなフロントエンドの部分にAIエージェントが活用されているケースが多いようです。そのため、金融や通信事業者などの顧客からの問い合わせが多い業種を中心に、活用が進められています。また、多くの場合すでに生成AIを導入しており、その後自動化にシフトしていきたいというニーズのある業務や企業で、AIエージェントの導入が進んでいるようです」と語る。例えばソフトウェア開発業務などは、すでに生成AIを活用したコード生成などが活用されているが、今後はAIエージェントを活用してそのコードをレビューしたりテストしたり、ライフサイクルを効率化したりするような分野において、活用が進んでいく可能性がある。

今後は人事関連の業務においても、AIエージェントの活用が見込まれている。採用やオンボーディング活動のような手数のかかる業務や、入社後の手続きなどの業務を効率化する上で、AIエージェントを活用するメリットは大きく、関心の高い分野だという。また、営業支援業務もAIエージェントの活用が期待されている。営業スタッフに対して顧客情報を提供したり、CRMから自動で情報を吸い上げてまとめたりする作業は、AIエージェントが得意とする分野といえる。

出所:ITR「ITR Market View:生成AI/機械学習プラットフォーム市場2025」

組織の在り方を見直す必要性

今後のAIエージェント基盤市場は、2024〜2029年度にかけて年平均成長率142.8%で成長し、2029年度には135億円に達する見込みだ。短期的には特定の業務や業界に特化したAIエージェントの導入が先行する。ソフトウェア開発、営業支援、人事などの特化型(バーティカル型)のAIエージェントが市場の拡大に寄与していく。中期的には複数のAIエージェントが連携する「マルチエージェント」の活用が進むとみられている。サプライチェーン管理など複数のシステムやデータベースを横断するプロセスに、AIエージェントが活用される可能性がある。

一方で、こうした普及を進めていくためにはさまざまなハードルがある。例えばマルチエージェント型のAIエージェントが普及するためには組織の在り方から見直す必要が出てくる。「マルチエージェント型は複数のシステムを横断するため、関係部門間での調整や、いまその仕事をしている人の業務をAIエージェントにさせることによる心理的なハードルもあるでしょう。RPAなどの自動化に取り組んできた企業は、現場を巻き込む重要性や機械の失敗に対する現実感覚を持っているため、AIエージェント導入がスムーズに進む可能性があります」と舘野氏は指摘する。

また生成AI全般にいえることではあるが、導入に当たってガバナンスやセキュリティを心配する企業も少なくない。AIエージェントが自律的に計画を立てることにより、人間が知らないところでさまざまな影響が発生する可能性がある。舘野氏は「最初から完全な自動化を目指すのではなく、人間がチェックすべきポイントを決めて適宜介入を行うような『Human in the Loop』(人間が介在する運用方式)のアプローチで導入を進めるとよいでしょう。また用途に応じたツール選択も重要です。例えば、基幹業務に関わる自動化やオーケストレーションを目指すのであれば、堅牢なプラットフォームを構築した上で内製化する必要がありますが、メール作成の効率化やカレンダーの調整など基礎業務を効率化させるのであれば、『Microsoft 365 Copilot』などSaaSに組み込まれた生成AI機能を用いてAIエージェントを用意する方が迅速に成果を得られるでしょう。具体的な目的と、最終的に使用するツールを明確にした上で、そのツールを最も効果的に動かせるAIエージェントを選ぶことが重要といえるでしょう」と指摘した。