富士通のAIに関する取り組みは、生成AIによる業務変革からAIインフラ領域におけるNVIDIAとの協業まで実に多岐にわたります。その中でも人工知能研究所では、「信頼されるAI」と「新しい価値を創出するAI」の両輪で研究開発に取り組んでいます。そうした先進的なAIに関する取り組みの中で、特にAIエージェントの開発に注力しているのが製造分野です。富士通が開発を進めている製造分野のAIエージェントについて紹介していきましょう。

ニーズに合わせたAI技術を提供

富士通は2024年10月23日に、AIサービス「Fujitsu Kozuchi」上で動作する 自律型AIエージェント「Fujitsu Kozuchi AI Agent」を発表した。幅広い業務への生成AI活用が進む一方で、業務の適用には高度な専門知識が求められたり、時間やコストがかかったりすることや、単一のAIモデルでは問題の一部しか解決できないといった課題が存在していた。その課題解決のため開発されたのがFujitsu Kozuchi AI Agentだ。本AIエージェントは前述した生成AIと異なり、自律的に思考して組織やプロジェクトの一員となって働く。業務に必要な情報を共有して適切な施策を提案することで、人々がAIから新たな知見やひらめきを得て、創造的な活動を実現できるように支援するという。例えば、損益や商談に関する打ち合わせにAIが自ら参加して適切な情報の共有や施策を提案する「会議AIエージェント」などがある。

この基盤となっているFujitsu Kozuchiは「Fujitsu Kozuchi Generative AI」「Fujitsu Kozuchi AutoML」「Fujitsu Kozuchi Predictive Analytics」「Fujitsu Kozuchi for Vision」「Fujitsu Kozuchi for Text」「Fujitsu Kozuchi AI Trust」「Fujitsu Kozuchi XAI」といった七つのAI領域の技術を組み合わせ、顧客に最適なAIサービスを提供するプラットフォームだ。富士通 富士通研究所 人工知能研究所 領域特化AIコアプロジェクト シニアプロジェクトディレクター 内田大輔氏は「Generative AI以外は画像認識(Vision)やデータアナリティクス(Predictive Analytics)など、昔から使われてきたトラディショナルなAI技術です。これらのAI技術をお客さまからのニーズに合わせて、単体で提供したり組み合わせたりして提供しています。複数のAIエンジンをAIエージェントがオーケストレーションするマルチAIフレームワークという形で、お客さまの課題解決を図っています」と述べる。

こうしたFujitsu Kozuchiのプラットフォームを活用し、富士通は製造業向けのAIエージェントを複数開発している。その背景には製造業における現場の課題がある。内田氏は「製造業における現場の課題は、大きく分けて三つあります。一つ目は市場ニーズが多様化しており、設計の迅速化を進める必要がある点。二つ目は過去のデータがうまく活用できておらず、意思決定が迅速化できない点。三つ目は高齢化などによる人材不足によって技術伝承ができない点です。特に三つ目の人材不足は深刻で、技術伝承ができないだけでなくそれによる事業継続も危ぶまれるほどです」と指摘する。

属人化の課題をAIが解決

それらの問題を解決するために、富士通は「設計の知見の高度化」と「現場の知見の高度化」の領域を、AIエージェントを活用して革新していくべく取り組みを進めている。

設計の領域においては「パラメトリック製品設計特化生成AI」という設計自動化AIソリューションを開発している。富士通 富士通研究所 人工知能研究所 領域特化AIコアプロジェクト シニアリサーチマネージャー 野村佳秀氏は「パラメトリック設計とは、バリエーション設計という複数の派生モデルが求められる分野で用いられる設計を指します。この分野では設計ノウハウが属人化するなどの課題があります。そこに今回のパラメトリック製品設計特化生成AIが役立ちます」と語る。パラメトリック製品設計特化生成AIでは、設計したい製品とその寸法を自然言語で入力することで、特化型のAIエージェントがパラメーターを生成し、それを基にCAD上で部品を組み上げる。サイズの変更なども富士通独自のLLMの「Takane」が組み込まれているため自然言語で行え、それに対してAIエージェントが部品の数などを調整して自動で再度組み上げてくれるという。これにより、属人化や設計業務の負担を大きく軽減し、開発のリードタイムを短縮できる。

サプライヤー選定・調達の領域では「Supply Chain Optimization AI Agent」というサプライヤー選定を効率化・高度化できるソリューションを開発している。サプライヤーに初めて発注する際には、サプライヤーのリストアップから一次、二次スクリーニングをした上で最終評価をして発注を行う。このリストアップやスクリーニングの部分をAIエージェントが行い、効率化を実現するものだ。現状、サプライヤー選定における判断軸が人によって異なるため、合意形成が難しかったり、評価のプロセスに時間を要したりといった課題があるが、AIエージェントがこれらを効率化することで、戦略的で強靱な調達基盤の構築が可能になるという。富士通 富士通研究所 人工知能研究所 領域特化AIコアプロジェクト リサーチディレクター 豊田雄志氏は「サプライヤー各社の提案書などのドキュメントフォーマットは統一されていないケースがほとんどですが、TakaneやVLM(大規模視覚言語モデル)などのコア技術によって、それらを構造的に理解して評価します」と語る。

AIで製造業を最適化する

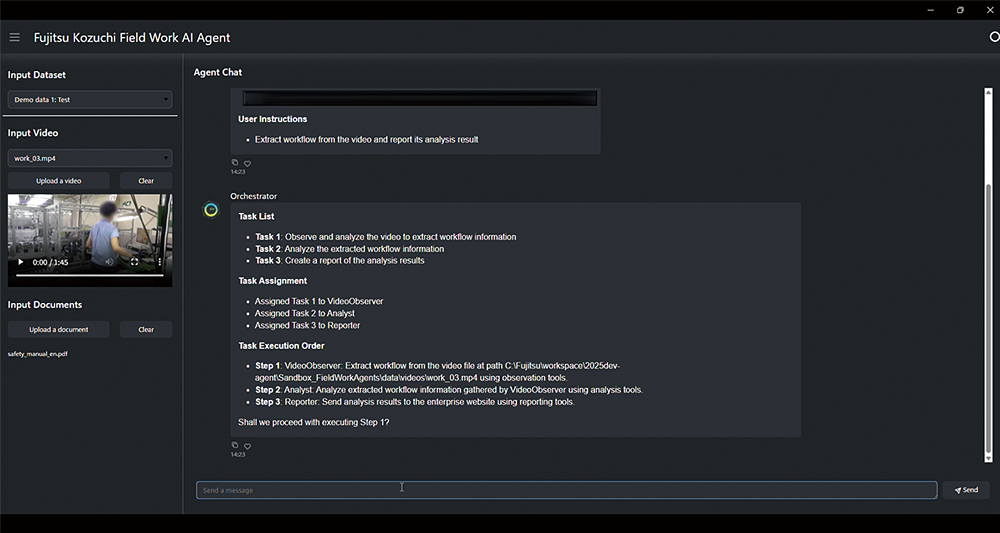

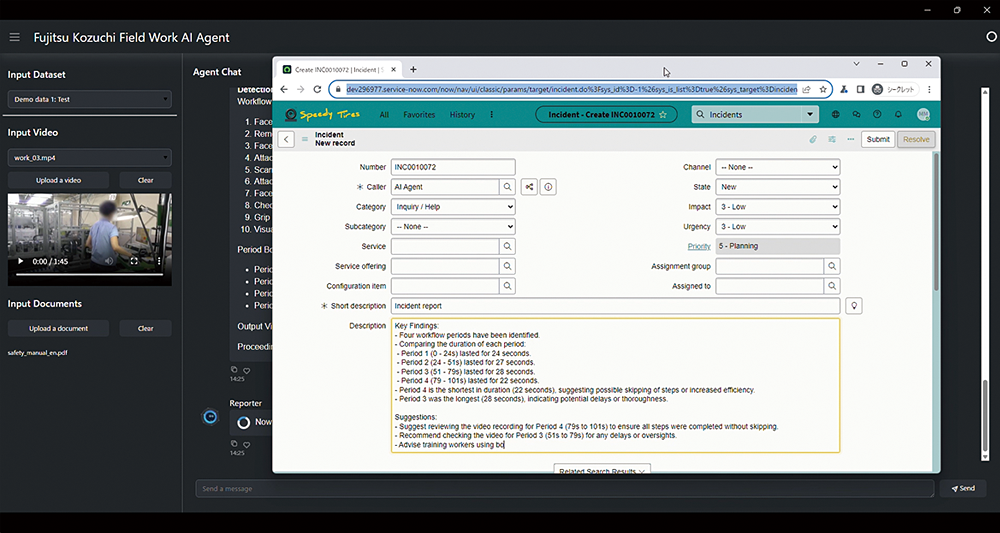

製造準備・量産の領域ではAIを活用した作業分析と業務報告を行う「現場作業支援エージェント」を開発している。富士通 富士通研究所 人工知能研究所 AI革新プラットフォームコアプロジェクト プリンシパルリサーチャー 茂木厚憲氏は「作業監督者が作業を監視しつつ、その結果を報告するには、全作業者の確認が難しかったり、報告遅れで残業が常態化したりと負担が大きいのが実情です。熟練者が減っており指導が難しいという側面もあります。AIエージェントを活用することで、現場の映像分析を行ってその情報を基に、手順の逸脱や非効率な動作など改善点を分析し、レポートを生成してくれます」と語る。映像分析には同社独自技術である「Vision AI」が用いられており、教師データなしで作業者の動作や作業プロセスをAIが自動認識・分析してくれる。

販売・保守の領域では障害原因分析技術の「Fujitsu ナレッジグラフ拡張RAG for Root Cause Analysis」(以下、Fujitsu RCA)の開発を進めている。富士通 富士通研究所 人工知能研究所 CognitiveGraphコアプロジェクト シニアリサーチマネージャー 菊月達也氏は「本技術はITシステムの不具合分析などに用いられている技術ですが、製造業のお客さまからの引き合いも多くあります。これは専門家でなくても、自然言語による対話を通して障害の原因を分析できるよう、記述の揺れがある障害事例や、複数文書を閲覧しなければ分からない障害原因候補などをLLMが提示できるものです」と語る。一般的なRAGと異なり、Fujitsu RCAは複数文書間の因果分析や、切り分け手順を示した回答例が生成できるなど、高い性能を有している。Fujitsu RCAと部品情報(BOM)を組み合わせることで、扇風機と空気清浄機など別機種間で共有されている部品の関係性を用いた設計品質向上や不良品分析を実現する構想もあるという。

これらのAIエージェントは、現在富士通のグループ会社で一部実証実験が進められている。AIエージェントやAI技術がFujitsu Kozuchi上で連携をしていくことで、製造業の全体最適解実現に向けて、今後も開発を進めていく。

(左から)菊月達也 氏 野村佳秀 氏 内田大輔 氏 豊田雄志 氏 茂木厚憲 氏