Windows 10のサポートが2025年10月14日に終了した。このEOSに備え、多くの企業でWindows 11搭載PCへの移行が進んだ。こうしたOS更新による特需は、これまでPC市場を大きく盛り上げてきたが、MM総研の取締役 研究部長の中村成希氏はこのPC特需は、2025年を最後になくなるだろうと指摘している。ではどういったポイントで、今後PC市場が変化していくのだろうか。その鍵となるのが、Copilot+ PCをはじめとしたAI PCの存在だ。

PCの平均単価が上昇

新たな付加価値が導入の鍵

取締役 研究部長

中村成希 氏

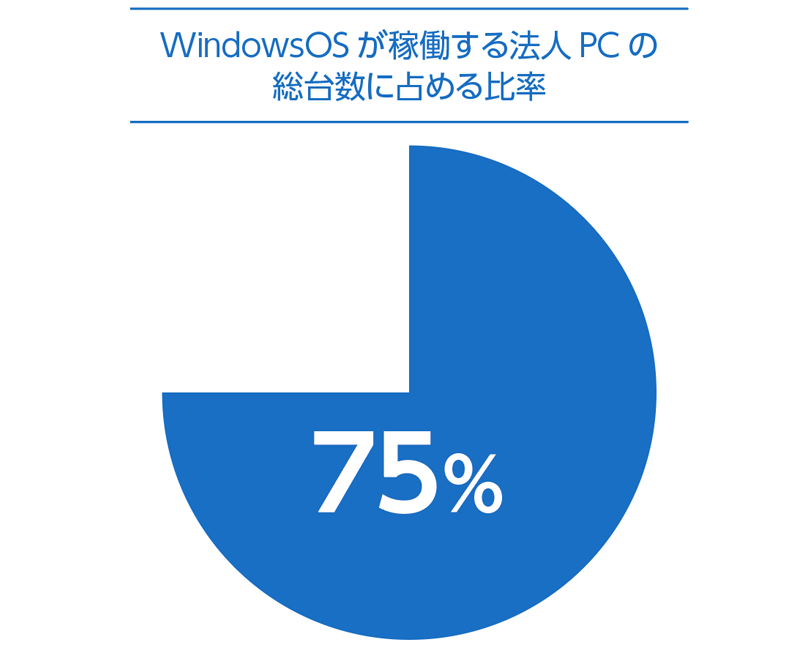

MM総研が2025年3月末に実施した調査によると、WindowsOSが稼働する法人PCの総台数に占めるWindows 11の割合は75%と推計されている。「調査から半年ほどたった現在では80%ほどが移行しているとみています。残りの15〜20%程度はさまざまな理由からアップデートが難しい端末で、どうしても残ってしまう部分です。移行ペースは前回のWindows 7 EOSと比較してもほぼ同一といえます」と中村氏は指摘する。

一方でWindows 7 EOSと異なるポイントとして、中村氏は「PC価格の上昇」を挙げた。法人向けPCは2019年4〜6月と比較して、2025年1〜3月の平均単価が73%上昇しているという。こうした価格上昇の背景から、中古端末を購入するケースや、iPadなどほかのOSを搭載したデバイスを選択して移行するケースも存在するようだ。

この単価上昇に伴い、PCに新たな付加価値を求めるニーズも増えている。具体的には、現在AI PCに実装されているようなノイズキャンセリング機能や、バッテリー持続時間の伸びのような使い勝手に寄与する部分の機能に価値を置くユーザーも少なくない。

実際、MM総研が調査した2025年4〜6月期の法人向けPC出荷に占めるAI PCの比率は13%と堅調に伸びており、2025年下期にはキャズム越えの比率となる予測だ。

内蔵GPUの強化によって、アプリレベルで軽量モデルAIのエッジ利用が始まっているという。

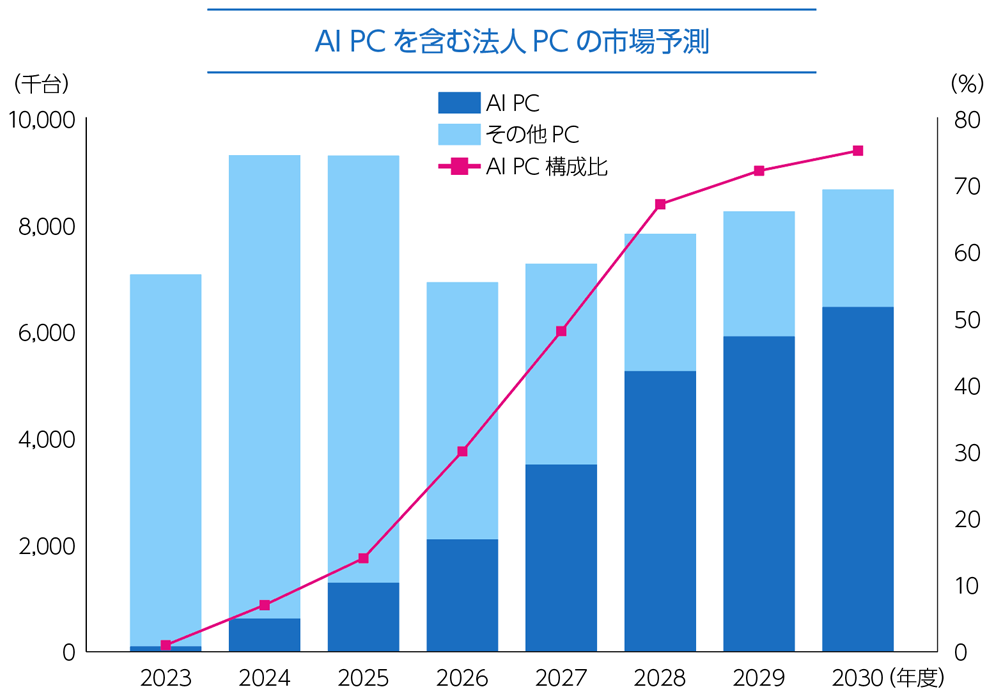

Windows 10 EOS後の法人PC市場はどのように変化するのだろうか。MM総研の調査によると、2024年度の法人PC出荷台数は929万台、2025年度は928万4,000台を予測しているがそれ以降はOS更新に伴う特需が落ち着きを見せる。2026年度は691万5,000台、2027年度は726万台、2028年度は782万台と市場は拡大していく予測だ。

中村氏は「Windows OSはEOSのタイミングでOS更新に伴う特需が発生してきましたが、2025年度を最後にこうした更新特需はなくなるでしょう。具体的にはOSの更新はハードウェアの入れ替えを伴わず、OSのみを新しくする方向に変化していく予測です。企業全体で新しいハードウェアに更新するような流れは減少するでしょう。一方で2026年度以降も、約800万台のペースでPCの入れ替えが続く予測です。この背景には、ユーザーのAI活用が増えていくことが挙げられます」と指摘する。

自律的に動くAIを

活用する前提の端末選び

PCユーザーにとって最もAI活用効果の高いものが、AIが自律的に動いてユーザーをサポートする「AIエージェント」のような使い方だと中村氏は指摘する。AIがPowerPointやWord、Excelのようなデータや、カレンダーに登録された予定、メールの送受信履歴といった、Windowsファイルシステムに蓄積されたさまざまなデータを参照してPCユーザーの業務をサポートしてくれるようになれば、業務効率は大きく向上する。

中村氏は「マイクロソフトは2025年5月の『Microsoft Build 2025』において、『Windows AI Foundry』を発表しています。これはWindows上でAIアプリケーションやAIエージェントを構築したり、配布したりするための統合開発基盤です。Windows AI Foundryではローカル環境で高性能なAIを実行できるオープンソースLLM『gpt-oss』をサポートすると共に、WindowsもMCPをサポートしました。これにより、Windowsに搭載されているCopilotが、Windows上にあるファイルを探して編集を行ったり、アプリを連携して作業したりするようなことをユーザーの指示だけで実行できるようになります。また2025年後半には、Windows上のAIエージェント(Copilot)がMCPサーバーにアクセスするための管理データベースである『MCP Registry for Windows』の提供がスタートする予定です。これにより、ユーザーAのCopilotがユーザーBのCopilotと連携して、会議の時間調整などをユーザーの許可の下、自律的に行ってくれるような秘書的なサポートも実現できるようになるでしょう。これは非常に破壊的なイノベーションになると認識しています」と語る。

上記のようなローカル環境でAIエージェントを実行するためには、ハードウェアの見直しが必要になる。具体的には生産性向上のため、AI活用に適したCopilot+ PCなど、AI PCへの移行が求められていくだろう。こうしたAI PCへのシフトは、MM総研が調査した法人PC市場からも見て取れる。2024年度のAI PC※構成比は7%、2025年度は14%だが、2026年度は30%、2027年度は48%、2028年度は67%となることが見込まれている。「これまではOSの更新をトリガーとして市場が動いてきましたが、今後はAIをトリガーにして市場のサイズや動向が決まるといった変化が起こりそうです」と中村氏。

AI時代に適したキラーアプリが

AI PCの市場拡大を後押しする

一方、このAI PCの構成比を拡大させていくためには“キラーアプリ”の登場が求められているという。「スマートフォンがアプリゲームの普及によって爆発的に利用者が増えたように、ユーザーにとって不可欠なAI活用アプリが登場しなければ、AI PCの市場拡大は難しいでしょう。これはCopilot+ PCも同様で、標準搭載されている特有のAI機能がユーザーにあまり響いていないように思います。一方で、Copilot+ PCはNPUを搭載しているため、薄型軽量ながら高性能であり、消費電力も少ないためスマートフォンライクに1日中使えるというメリットもあります。AI PC市場が立ち上がったばかりの現在は、こうした利便性の高さにフォーカスをして顧客への提案を行っていくと良いでしょう。またこの性能の高さを生かし、機械学習の推論を行うデバイスをCopilot+ PCに入れ替える需要もありそうです」と中村氏は分析する。

米国のマイクロソフト CEO サティア・ナデラ氏が「SaaS is Dead」と発言したように、従来のSaaSの在り方はAIエージェントの登場によって変化していく。具体的にはAIエージェントが外側からSaaSを制御する時代になるため、SaaSはAIが使うデータベースへと変わるのだという。こうしたSaaSに訪れる変化の時代に対して、さまざまなアプリケーションやデータに横断的にアクセスするAIエージェントが使えるAI PCの価値は高まっていくだろう。一方で、そのためには中村氏が指摘したような既存のSaaSではないAI時代に適したキラーアプリの登場が待たれる。中村氏は「Windows向けアプリを提供している『Microsoft Store』では、2025年2月18日にAIアプリ専用のハブとして『AI Hub』をリニューアルし、NPU搭載のCopilot+ PCでアクセスするとローカルAI処理に特化したアプリが表示されるようになっています。こうしたAIアプリの中からキラーアプリが登場し、その活用が広がることで、AI PC市場はさらに大きく盛り上がっていくでしょう」と市場を展望した。

出所:MM総研

※本調査におけるAI PC定義

・AI推論・処理用のプロセッシングユニット(NPU)を内蔵するCPUを搭載していること

・内蔵のNPUおよびGPUなどを活用し、デスクトップ側でAI処理プログラムをOS、アプリ、Webブラウザーレベルで利用できること

・現時点で想定するNPUの処理性能は問わずNPUが搭載されていること、メモリ16GB以上(今回調査ではNPU処理能力ごとの利用者認知や利用を測ることが困難であり、NPU搭載機として予測を実施)