NTTドコモビジネス(旧:NTTコミュニケーションズ)はNTTが提供するLLM「tsuzumi」をはじめとする独自開発の生成AI技術によって企業のビジネス課題を解決してきました。その一方、生成AI技術だけでは各業務への適用が難しく、積極的な活用に至らないといった課題も顕在化していたといいます。そうした課題を解決するため、NTTドコモビジネスが2025年6月19日から提供をスタートしたのが、業種に特化した20種のAIエージェントを活用した業界別ソリューションです。

AIの自律性が生むメリット

荒川大輝 氏

NTTドコモビジネスでは対話型の生成AIとAIエージェントを、それぞれどのように定義しているのだろうか。NTTドコモビジネス ビジネスソリューション本部 スマートワールドビジネス部 ジェネレーティブAIタスクフォース 担当部長 北川公士氏は次のように説明する。「生成AIはユーザーからの指示で自動的にコンテンツを生成するのに対し、AIエージェントは能動的・自律的に業務を自動化します。AIエージェントは自律的にタスクを分解し、何をすべきかを考えてからアウトプットを生成します。生成AIと異なり、AIエージェントは細かな指示をしなくても、自分で考えてタスク分解をしてアウトプットできる、という点が大きな違いといえるでしょう」と語る。

実際、生成AIを活用している企業が抱える課題の一つに「思ったようなアウトプットが出ない」ことがある。ユーザー側のプロンプトが曖昧なため、想定していたようなアウトプットが生成されないのだ。一方で、AIエージェントは北川氏が語ったように、自律的にタスクを分解し、ユーザーが何を聞きたいのかを考察できるため、それに合わせた答えを出せる。

NTTドコモビジネス ビジネスソリューション本部 スマートワールドビジネス部 ジェネレーティブAIタスクフォース タスクフォース長 荒川大輝氏は「現在は、生成AIを使いこなせる人にとって非常に良い時代です。例えば私たちは、生成AIに関連する事業に携わっていますので、生成AIと毎日のように会話してさまざまな情報を引き出しています。しかしこれにはコツがあります。こういったコツを知らない人、日常的に使っていない人にとっては、生成AI活用のメリットを享受することが難しいのが実情です」と語る。

具体的には、「大阪出張の経路」を調べたい場合、対話型の生成AIは交通手段やチケット予約などを逐次質問してアクションを実行してもらう必要がある。AIエージェントはそのユーザーの質問目的を理解して、能動的に新幹線や飛行機の空き状況を調べ、予約をするかユーザーに提案するようなサポートを行ってくれる。そのため、荒川氏が述べたような“コツ”を知らないユーザーにとっても業務で使いやすいのだ。

AIエージェントを組み合わせて活用

北川公士 氏

こうした優位性を持つAIエージェントの展開を、NTTドコモビジネスでは早くから着手していた。同社ではAIエージェントの事業領域として、顧客視点でCX向上をサポートする「CXソリューション」、従業員や業務に特化した従業員支援「EXソリューション」、多様な働き方をセキュアに支えるIT運用をサポートする「CRXソリューション」という三つのカテゴリーを設定している。その内CXソリューションでは2024年5月にコールセンターオペレーター業務向けの「オペレーター支援・デジタルヒューマン」を発表したほか、CRXソリューションでは2024年11月にセキュリティやIT運用をサポートする「AI Advisor」を発表するなど、企業の課題を解決するAIエージェントの開発に取り組んできた。その同社がEXソリューション領域で新たに発表したのが、「20種のAIエージェントを活用した業界別ソリューション」だ。本ソリューションはNTTドコモビジネスと資本業務提携を締結したエクサウィザーズと共同開発したものだ。

本ソリューションについて北川氏は「汎用的な業務に対応する20種のAIエージェントを用意しています。『AI-Centric ICTプラットフォーム』というプラットフォーム上で展開するこれらのAIエージェントは、文書作成やデータ分析、モニタリングなどの各業務が行えます。それぞれ『情報検索』『コミュニケーション』『データ分析』『文書作成』『業務自動化』の五つのカテゴリーに分類できるこれらのエージェントを組み合わせることで、各業界に特化したソリューションとして提供可能です」と語る。

NTTドコモビジネスが今回提供するAIエージェントの強みは三つある。北川氏は「一つ目は業界・業務に特化している点。二つ目は人と協働する点。三つ目はセキュリティに配慮されている点です。特にAIエージェントは自律的に動くため、便利な半面データを勝手に触るという点にリスクを感じるユーザーも少なくないでしょう。企業のセキュリティルールに準拠できるよう、ガードレール技術でAI倫理に対応したり、セキュアなクラウド基盤を使ったりと、信頼性の高い技術で構成することでセキュリティポリシーとガバナンスを確保しています。これらを三位一体で提供することで、生成AIの課題を解決します」と語る。

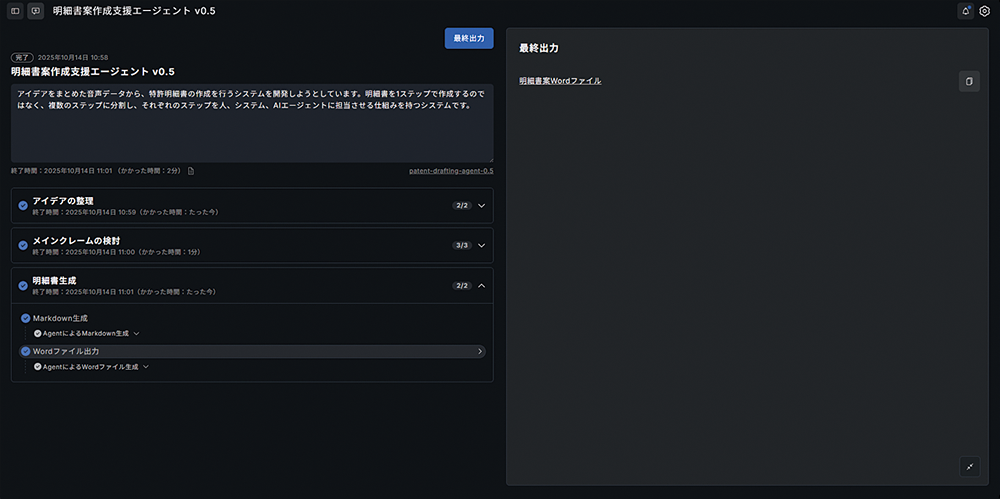

それでは、この20種のAIエージェントを組み合わせるとどのような業種別ソリューションが提供できるのだろうか。北川氏は例として「製造業界向け知財業務ソリューション」を挙げた。特許のアイデア整理から周辺情報調査、特許申請に必要な書類作成までの一連業務を、複数のAIエージェントと人が協働しながら遂行するソリューションだ。

「本ソリューションでは、まず『業務ヒアリングエージェント』を使って情報収集し、次に『社内ナレッジサーチエージェント』を使って社内のこれまでの特許情報を調査した後、『外部情報リサーチエージェント』で、他社がどのように特許を取得しているかといったことや、それと比較した優位性や新規性を調査します。そして最終的に『申請書作成エージェント』で特許出願に必要な書類の作成を行います。この特許明細書は少々特異性のあるフォーマットをしているのですが、この申請書作成エージェントはそのフォーマットに合わせた文書作成をしてくれます」と北川氏は具体的な流れを紹介する。

業界・業務によって使用するAIエージェントの組み合わせを変えることで、さまざまな業界・業務に特化したエージェントを構築可能になる。

人のAIの協働が生む未来

現在これらのAIエージェントの導入検討が進められているのが、製造、金融、公共インフラといった業種だ。特に製造や公共インフラでは他社に先駆けて導入が進んでいる例もあるという。

荒川氏は「当初20種でスタートしたAIエージェントですが、その中からお客さまの要望に応える形で派生的に増えたAIエージェントもあります。20種のAIエージェントはスーツのセミオーダーのように企業さまに合わせて設計できることをイメージしてリリースしており、抱えている課題に応じてカスタマイズをしつつ展開しています」と語る。

導入が進む20種のAIエージェント。2026年にはこのAIエージェントを200種に増やし、2027年には400社への展開を目標としている。「今回AIエージェントをリリースした思いとして、人とAIが本当に協働する世界をつくりたいというものがあります。現在のAIはツールですが、スマートフォンが当たり前の存在になったように、今後は自然とそばにいるような存在になっていくでしょう。しかもAIは、人に寄り添った形で考えてくれるという側面が非常に強い存在です。そのため人とAIが共存する世界観は実現しやすいと思いますし、AIの実用性を高めてお客さまに展開していくことにより、そのさらに先のお客さまに対してのユーザビリティや世界観も変わってくるでしょう。そうした事柄をさまざまな業界のお客さまとともにタッグを組んで実現していきたいですね」と荒川氏は語る。続いて北川氏は「日本の生産性の低さが指摘されている中で、このAIという存在は生産性向上と高付加価値化という二つを実現できると考えています。今回のソリューションが日本社会の生産性向上の起爆剤として、また新たな価値を生み出す存在となるよう、お手伝いができればと思います」と展望を述べた。