2025年9月10・11日、ダイワボウ情報システム(DIS)が主催するICT総合イベント「DISわぁるど」が、「山形国際交流プラザ(山形ビッグウイング)」にて実施された。国内外の主要ITベンダーが最新技術を披露し、来場者との情報交換や商談が活発に行われた。多くの来場者でにぎわったセミナーの様子と注目の展示を、ダイジェストで振り返っていく。

Day1:Special Lecture

山形から始まる“想像”と“創造”のデザイン

地域発の創造力

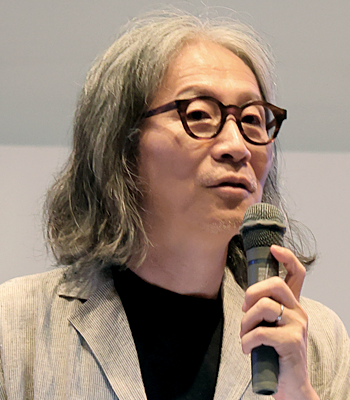

中山ダイスケ 氏

「山形から始まる“想像”と“創造”のデザイン」と題し、クリエイティブディレクター/東北芸術工科大学学長 中山ダイスケ氏が特別講演を行った。自身のキャリアや山形での活動を交え、地方都市のクリエイティブの可能性を語った。

中山氏はファッションショーの演出、舞台美術、店舗や商品のアートディレクション、商品デザイン、コンセプト提案など、幅広い分野のクリエイティブを手がけてきた。現在は東京を拠点にしながら、東北芸術工科大学の学長として毎週山形に通い、デザインを通じた地域社会との連携に取り組んでいる。

「山形県は人口25万人ほどの小さな地域ですが、ここに芸術とデザインの大学があることは、地域の未来を支える創造力の拠点として大きな意味を持ちます。その象徴とも言えるのが、日本の大学として初めて『デザイン』という名を冠した学部『デザイン工学部』を設置した東北芸術工科大学です」と中山氏は話す。

こうした大学の存在意義は、単なる教育機関にとどまらず、地域社会における創造的な課題解決の実践にもつながっている。「芸術とデザインは単なる装飾ではなく、社会課題に向き合う設計思想としての可能性も持っています」(中山氏)

地域課題に向き合う学生たちの力

東京の美術大学で教鞭を執っていた経験も持つ中山氏。東北芸術工科大学に着任した当初、学生たちの制作の姿勢に驚いたという。「世界市場や最先端の表現に関心の高い都市部の学生とは異なり、東北芸術工科大学の学生たちは、地域で暮らす高齢者や介護に追われる家族の生活に目を向けながら、身近な課題を出発点に制作を始めていました。その姿勢に、地域に根ざした創造力の本質を感じました」と中山氏は語る。

さらに、東日本大震災の際に学生たちが示した行動も地域との関係性を深める重要な契機となった。山形大学と連携し、復興支援に向けたボランティアプロジェクトを学生が主体的に構築。山形市と宮城県沿岸部の被災地域を往復する日帰りボランティアバスツアー「スマイルエンジン山形」を実施し、ヘドロ除去やがれき撤去などを行った。安全で継続的な支援体制を整えて、地域に大きく貢献したのだ。

そうした学生たちの姿勢は中山氏の仕事観にも影響を与えた。従来の表現中心のデザインから一歩踏み込み、企画段階から課題に向き合うスタイルへと変化していった。地域の暮らしに寄り添いながら課題を捉える学生たちの生活に根ざした創造力は、プロのクリエイターの視野を広げる契機となったのである。

人口減少社会における創造力の役割

中山氏は、地域社会の未来を考える上で、山形県が直面する課題を次のように指摘する。「人口減少、高齢化、空き家の増加、中心市街地の空洞化など山形県が抱える課題は多岐にわたります。これは、全国の地方都市でも共通する問題です。国立社会保障・人口問題研究所が公表している『日本の将来推計人口』によれば、2100年には日本の人口が5,000万人を切る可能性があります。高齢化の加速と労働人口の減少により、社会の仕組みそのものを見直さざるを得なくなるでしょう」

こうした変化の中で、未来を担う世代がこれからの社会をどう築いていくのかが問われている。従来の成功モデルに頼るのではなく、地域が自らの創造力で課題に向き合い、新しい知恵と社会実験を通じて未来を築いていくことこそが、今後の社会を形づくる力になる。「これからは、地域の知恵と創造力によって、社会を再設計する時代です。山形県には、創造力を育む教育機関と、地域に根ざした連携の土壌が息づいています。その力は、社会の仕組みそのものを“デザイン”し直す原動力となり得ます。次の時代を切り拓く可能性が、ここには確かに宿っています」

創造的な取り組みを積み重ねていくことで、山形県のような地域は“社会実験の場”としての役割も担い始めている。企業にとっても、新たな価値創造の可能性を見出す場ともなるだろう。中山氏の特別講演は、地域と創造力の関係を見つめ直す貴重な機会となった。