現場主導型のデータ分析基盤を構築して

AI時代におけるデータ活用の課題解決

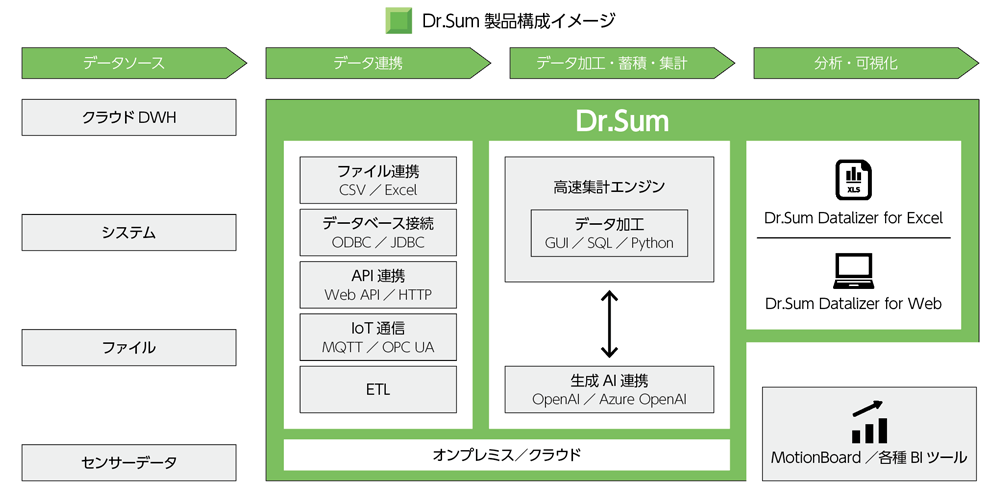

生成AIは、業務の生産性を飛躍的に向上させると同時に、新たな発想や価値創造を可能にする。しかし、どれほど優れたAIツールを導入したとしても、その能力は活用するデータの質と量に依存する。データが部門ごとに散在し、品質が担保されていなければ、AIは正確な洞察を導き出せず、その能力は宝の持ち腐れとなってしまう。生成AIの導入を成功させるためには、その土台となるデータ活用基盤を根本から見直すことが何よりも重要であるといえる。こうしたデータ活用基盤の構築に貢献する製品が、ウイングアーク1stのデータ分析基盤「Dr.Sum」だ。

企業のデータ活用を阻む課題

データ基盤の見直しが重要

田﨑早瀬 氏

生成AIの活用に対する期待が高まる中、多くの企業では業務改革や新たな価値創出に向けた取り組みが進んでいる。こうした取り組みを実現するには、生成AIの能力を最大限に引き出すためのデータ活用基盤が不可欠だ。現在では、データ活用体制の強化や基盤整備に着手する企業も増えており、その動きは加速している。しかしその過程で、従来から顕在化していたデータ活用に関する課題が依然として大きな障壁となっている。

最も深刻な課題は、組織全体のデータ活用を阻む「データのサイロ化」だ。各部門が独自にデータを管理・運用しているため、情報が分断されている状態で、全社的なデータ統合や横断的な分析が困難な状況に陥っている。「多くの企業において、部門やシステムごとにデータが散在し、統合的な運用が十分に行われていないケースが見受けられます。このような状況では、部門横断的な分析や経営層による迅速な意思決定に支障を来す可能性があります。さらに、生成AIの活用においても、分断されたデータ環境は大きな障壁となります。AIは、多様で質の高いデータを学習することで精度を高めるため、サイロ化の解消はAIの真価を引き出す上でも不可欠です」と話すのは、ウイングアーク1st 事業戦略本部 DE事業戦略部 部長 田﨑早瀬氏だ。

「人材不足」と「スキル不足」についても、データ活用における課題として挙げる企業は少なくない。データ活用の重要性は広く認識されているものの、それを具体的に推進できる人材が不足しているのが現状だ。加えて、データ分析やBIツールを使いこなせる人材が不足していることも問題視されている。

さらに「データガバナンスの不備」に対する懸念もある。「データガバナンスの不備は、データの不整合やセキュリティリスクをはじめ、さまざまな問題を引き起こす要因となります。データを統合する際には、データの品質管理や活用方針を明確にすることが大切です。統合したデータに適切なルールを適用し、品質と安全性を確保することは、AI活用においても重要となります」(田﨑氏)

「コスト」の課題も年々増加傾向にあるという。多くのデータ活用ツールが従量課金方式を採用しているため、活用が進むほどコストが増加し、費用対効果の判断が難しくなるという問題がある。特に、分析対象となるデータが増大し続ける現代においては、コストの予測が困難であることが、運用上の大きな懸念材料となっている。

直感的な操作で誰でも活用可能

現場主導のデータ活用を強力に支援

これらの課題を解決し、企業のデータ活用を力強く推進するのが、ウイングアーク1stが提供する現場主導型のデータ分析基盤「Dr.Sum」である。Dr.Sumは「誰でも、簡単に、スピーディに」をコンセプトに開発され、専門知識がなくても現場の担当者が自らデータを活用できる環境を提供する。データの取り込みから分析、レポート作成までデータ活用に必要な機能を搭載し、現場主導のデータ活用を強力に支援していく。

Dr.Sumの特長の一つが「高速集計」だ。Dr.Sumは、OLAP(Online Analytical Processing)集計のために独自開発された特許取得済みのデータベースエンジンを搭載している。これにより、数億を超えるような大容量データも高速に集計処理が可能だ。必要なデータに瞬時にアクセスが行えるため、分析業務のスピードを飛躍的に向上できる。

「直感操作・AI支援」もDr.Sumの強みである。Dr.Sumは、ノンプログラミングでのGUIの画面操作を基本としており、SQLやプログラミングの知識がなくても、データの抽出や集計、分析が容易に行える。これにより、IT部門の負担を軽減し、現場が自律的にデータ活用を進められるようになる。さらに、テキストで指示するだけでデータ加工に必要なSQLやPythonスクリプトを自動生成する「Dr.Sum Copilot」という生成AIを活用した機能も搭載している。「SQLやプログラミングの知識に不安がある方も、AIの支援を受けながら構築・運用ができます。データ加工に対するハードルを大幅に下げるとともに、工数の削減が可能です。また、既存のSQLが何を示しているのかをDr.Sum Copilotが解析・解説する機能も備えています。属人化の防止や運用・メンテナンスの継続性向上に貢献します」(田﨑氏)

「現場業務に最適なレポーティング」機能を搭載していることもDr.Sumの大きな魅力の一つだ。多くの企業で浸透している「Microsoft Excel」(以下、Excel)をベースにした直感的なインターフェースで誰でも簡単に活用できる。Excelアドインの「Datalizer for Excel」を使えば、Excel上からDr.Sumに蓄積されたデータを自由に集計・分析が可能だ。また、Webブラウザー上でレポートの作成・共有が行える「Datalizer for Web」も提供する。業務スタイルやニーズに応じて利用できる。

データの高度な可視化が可能なBIダッシュボード「MotionBoard」との連携にも対応している。MotionBoardは、Dr.Sumに蓄積されたデータをビジュアライズし、より直感的にデータを捉えて詳細分析が行える製品だ。豊富なグラフや地図、ガントチャートなどを用いて、複雑な情報も直感的に理解できる形で表現する。データの入力やカメラ連携などのユニークな機能も備えており、単にデータを可視化するだけでなく、日常業務で使うようなアプリケーションの作成も可能だ。データ活用と業務効率化を一つのツールで実現できる。タブレット端末からのデータ入力にも対応しており、現場での機動的なデータ活用を支援する。

Dr.Sumの導入で課題を解決

企業のビジネス変革に貢献

こうした多彩な特長を備えたDr.Sumは、業種や企業規模を問わず、幅広い企業で活用されている。ここでは、二つの成功事例を紹介する。

一つ目が小売業のチュチュアンナの事例だ。同社では、従来からBIツールを使って購買データや商品データを分析していたが、扱うデータ量が膨大で集計・分析処理に時間がかかるなどの課題が生じていた。そこで基幹システムの刷新に合わせてDr.Sumを導入し、データの統合を行った。その結果、Dr.Sumの特長である高速集計によって、大量のデータの迅速な集計・分析ができるようになったという。商品ごとの販売動向や在庫状況を基にした的確な在庫管理が可能となり、売り上げ向上にもつながっている。

二つ目が高等教育機関である東北工業大学の事例だ。同大学では、部署ごとにデータをExcelで管理し、BIツールの「Tableau」で分析を行っていたが、収集するデータの増加などに伴ってExcelによる管理が限界に達していた。そこでDr.Sumを導入し、Excelデータの統合と分析・参照ができるデータ基盤の構築を行った。その結果、Dr.Sumの高いExcel親和性や自動化機能により、煩雑なデータ抽出・加工作業の効率化を図ることに成功したという。誰でも使いこなせるシンプルな操作性やTableauなどのBIツールとの連携に対応していることも評価されている。

今後もウイングアーク1stでは、Dr.Sumの機能強化を図り、多くの企業のデータ活用を力強く支援していくという。「生成AIを活用した機能の展開をさらに進めていきたいと考えています。データを収集しやすくしたり、管理しやすくしたりするなど、これからも企業のさまざまな課題に寄り添う機能の強化を充実させていきます」と田﨑氏は展望を語った。

企業に眠る膨大なデータを統合

データ活用のための土台作り

現代のビジネスにおいて、生成AIの活用はもはや無視できない潮流となっている。多くの企業がこの新たな技術を経営に取り入れようとする一方で、その前提となるデータ活用基盤の課題に直面している。そうした企業が抱えるデータ活用基盤に関する課題を解決するのが、Snowflakeが提供するクラウド型データプラットフォーム「Snowflake」だ。

サイロ化からの脱却

データを“使える状態”に整える

井口和弘 氏

「生成AIが登場する以前から、データドリブン経営やデータ利活用というキーワードは存在していました。多くの企業がデータを活用したいと考えているものの、最大の障壁となっているのが、データのサイロ化です。部門や事業ごとにデータが分断され、アクセスが容易でないのが典型的な例です。さらに、データの種類や使用するツールによっても分散が生じています。こうしたサイロ化は、あらゆるレベルで発生しており、それがデータの活用の妨げとなっています」と話すのは、Snowflake 執行役員 ソリューションエンジニアリング統括本部長 井口和弘氏だ。

この課題を解消し、データ活用を加速させるのが、クラウド型データプラットフォームの「Snowflake」である。データ収集・蓄積を担う「データレイク」、データを整理・加工して分析に活用する「データウェアハウス」、特定の部門や業務目的に特化し、必要な情報だけを抽出・最適化する「データマート」の三つの役割を包括的にカバーする。

クラウドネイティブな設計によりコストとパフォーマンスの両面で優れていることも特長だ。ストレージとコンピュートを分離しているため、必要な処理能力だけを柔軟にスケールでき、リソースの無駄を抑えられる。また、従量課金制を採用しており、使った分だけ支払う仕組みのため初期投資が不要で、予算管理もしやすい。

「Snowflakeは、『Amazon Web Service』『Microsoft Azure』『Google Cloud』に対応しています。プラットフォームに依存しない『クロスクラウド』環境を実現できる点も大きな強みです」(井口氏)

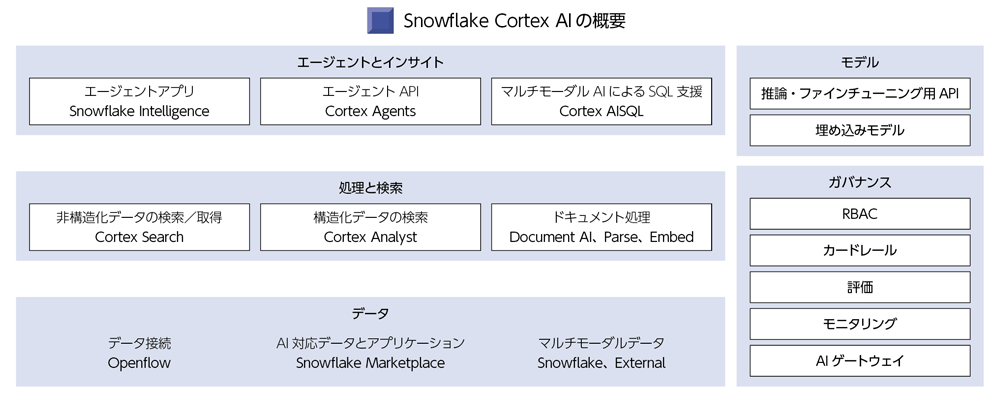

Snowflakeでは、生成AIの活用をさらに加速するための機能群「Snowflake Cortex AI」の提供も行っている。自然言語でSQLの生成を支援する「Snowflake Copilot」、PDFや画像ファイルなどの非構造化データを解析してデータベースに取り込める「Document AI」などさまざまな機能を備えている。生成AIを身近にし、企業におけるビジネス活用の促進に貢献する。

最後に、データ活用基盤の構築に関する課題を抱える企業に向けて井口氏は「AIの登場により、データ活用はこれまで以上に重要視されています。だからこそ、“使える状態”に整えることが大切です。まずは社内にあるデータをSnowflakeに集約し、生成AI活用に向けて第一歩を踏み出してみてください」とアドバイスを送った。

データ活用基盤の構築で切り拓く

新たな価値創造の未来

2025年3月に創業100周年という大きな節目を迎えた前田道路。「ともに、未来につづく道を」を経営理念に掲げ、道路建設や生活インフラに関わる工事を担う建設事業と、舗装用アスファルト合材の製造・販売を主軸に事業を展開している。地域社会を支える企業として、着実に歩みを続けてきた。そんな同社は、多くの企業が苦慮するデータ活用基盤の構築に成功した企業でもある。前田道路の成功事例から、データ活用基盤の構築における課題解決のヒントを探っていこう。

分断されたデータが非効率を生む

部門連携を阻む壁を越えるには

滝沢 強 氏

前田道路は、全国に約110カ所の営業所と約90カ所のアスファルト合材の製造工場を構え、道路工事や舗装材の供給など幅広い事業を展開している。着実に事業を拡大する一方で、業務の効率化やデータ運用に関する課題が浮き彫りになっていた。

「当社の基幹システムは、工事管理・合材管理・会計の三つがあり、いずれも約15〜20年にわたり改定されることなく、全てオンプレミス環境で運用してきました。その結果、データが分散し、部門間での共有や連携が十分に行えない状況に陥っていました。分析を行う際には、各システムからデータをExcelに書き出し、手作業で加工・集計する必要があり、多大な労力と時間を要していました。こうした問題を解決するため、データの統合に踏み切ることになりました」と前田道路 情報システム部長 滝沢 強氏は振り返る。

データ統合とデータ分析基盤の構築に向けて、同社が選んだのが、Snowflakeが提供するクラウド型データプラットフォーム「Snowflake」とウイングアーク1stが提供するBIダッシュボード「MotionBoard」である。Snowflakeは、将来的なデータ活用の進化に対応する新技術を備えつつ、運用負荷を抑えられる点が評価された。MotionBoardは、ダッシュボード画面の柔軟な構成をはじめ、痒い所に手が届く多彩な機能を備えていることなどが決め手となったという。

データ活用基盤の構築で

業務効率が格段に向上

前田道路では、データ活用基盤の構築を進め、2024年10月から全社的に本格運用を開始した。「必要なデータを必要なタイミングで、誰もが活用できるようになったことが、最も大きな効果です」と滝沢氏は語る。

このデータ活用基盤の導入は、経営判断や事業活動における意思決定の迅速化を可能にしただけではなく、人事・勤怠管理の分野にも大きな効果を発揮した。人事担当者にとって、休日出勤や振替休日の取得状況の管理が課題となっていた。以前は、勤務表や各種申請システムなど、複数の場所にデータが分散しており、人事担当者が手作業で確認・集計を行う必要があったため、多大な労力がかかっていたという。「データ活用基盤の導入により、全てのデータがSnowflakeに集約され、MotionBoardを使ってワンクリックで必要な情報を確認できるようになりました。これにより、人事や各支店の勤怠管理担当者のチェック時間が大幅に短縮され、業務効率が格段に向上しました」(滝沢氏)

新しいシステムの導入・刷新を進める上で、経営層の理解と協力が得られずに苦慮している企業は少なくない。そうした中で、前田道路がこうした取り組みを着実に推進できている背景には、経営層によるITやデジタルトランスフォーメーション(DX)への高い理解と、積極的な姿勢が大きく寄与している。「当社では、経営陣が現場の声に耳を傾けながら、業務効率化や働き方改革を積極的に推進しています。こうしたリーダーシップの下、過去4年間で、紙の申請書の電子化をはじめ、全拠点へのWi-Fiの導入や全社員へのスマートフォン支給などデジタル化が急速に進展しました」と滝沢氏は話す。

データ活用基盤の構築は、同社のDX推進の第一歩に過ぎない。今後は、集約されたデータをいかに有効活用していくかがさらなる成長の鍵となる。加えて、AIの活用も積極的に進めていく予定だという。

最後に、データ活用基盤の構築に悩む企業へのアドバイスとして、滝沢氏は次のように語った。「さまざまな場所に分散しているデータを、Snowflakeのような基盤に集約する仕組みが整えば、データの精度は格段に高まります。また、製品の強みを最大限に生かすことも重要です。あれもこれもと欲張るのではなく、できることとできないことを見極め、システムを的確に使いこなせば、限られたリソースでも最大限の成果が得られるでしょう」