皆様、こんにちは。

ダイワボウ情報システム(DIS) Nutanix担当の及川です。

今回は、Nutanixの概要とおすすめポイントについてご紹介いたします。

今年度は多くの案件のご相談をいただいており、非常に盛り上がりを感じています。

そのような状況の中、弊社ではNutanixに関する技術情報を発信するため、連載を立ち上げました。

ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

Nutanixとは?

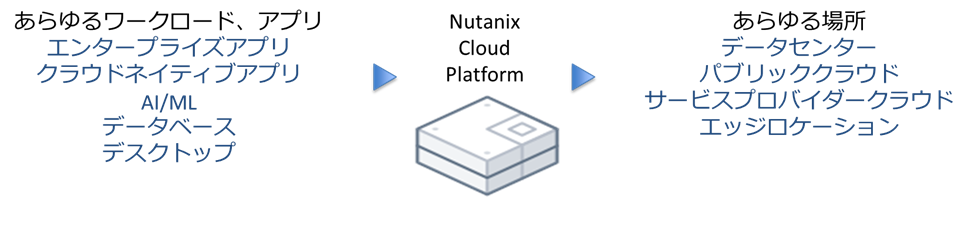

かつては「HCI(ハイパーコンバージドインフラ)」のイメージが強かったNutanixですが、現在ではオンプレミスとクラウドの両方に対応するクラウドプラットフォームを提供する企業へと進化しています。

SAPなどのエンタープライズアプリケーションから、Kubernetesを活用したクラウドネイティブアプリ、AI/機械学習、データベース、VDIまで、あらゆるワークロードを対象に、データセンター、パブリッククラウド、サービスプロバイダークラウド、エッジロケーションなど、さまざまな環境でシンプルかつ高い費用対効果を実現するハイブリッド・マルチクラウド環境を提供しています。

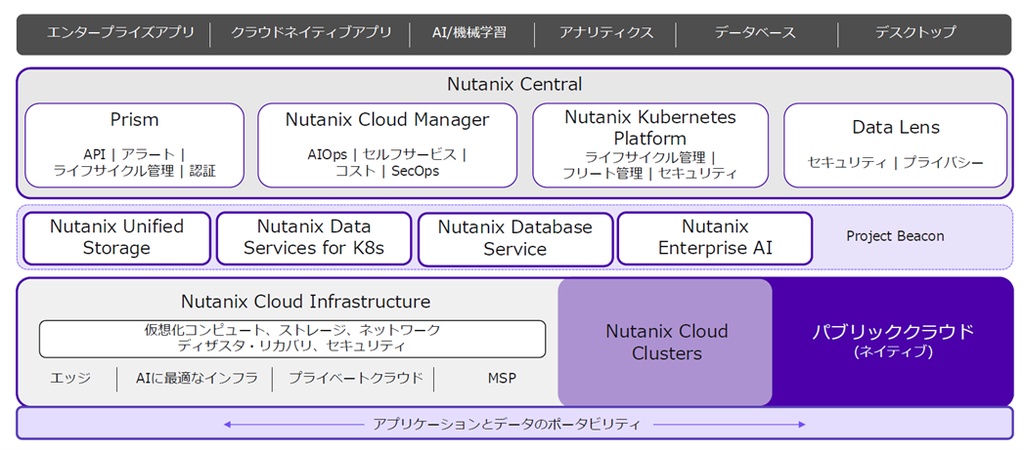

製品ポートフォリオ

Nutanixの製品群は年々拡充されており、インフラ関連の広範な分野をカバーしています。

その基本的なコンセプトは「シンプルな機能実装と展開」であり、他社製品と比べて新機能の習得にかかる時間を大幅に短縮できます。数クリックで利用を開始できるのも大きな魅力です。

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)

オンプレミスとクラウドをつなぐハイブリッド・マルチクラウド環境の基盤となるライセンスです。

AHV、AOS、Prism、ディザスタリカバリ、コンテナ、暗号化など、基本的な機能を提供します。

Nutanix Unified Storage (NUS)

ファイルストレージ(Files)やブロックストレージ(Volumes)、S3互換のオブジェクトストレージ(Objects)などマルチプロトコルに対応したストレージ機能を提供します。

Nutanix Database Service (NDB)

オンプレミスやハイブリッドクラウド環境でのデータベースのプロビジョニング・管理を簡素化し、柔軟なスケーラビリティと低運用負荷を実現します。

Nutanix Cloud Manager (NCM)

将来のリソース予測やレポート機能に加え、ローコードによる運用自動化や仮想マシン展開の自動化を支援します。

Nutanix Kubernetes Platform (NKP)

マルチハイパーバイザー環境やベアメタル上でのKubernetesクラスタ展開を容易にし、セキュリティや可観測性、バックアップ、ポリシー管理など、Day2運用までを包括的に支援します。

Nutanix Enterprise AI (NAI)

Kubernetes上にNAIを展開し、さまざまなLLM(大規模言語モデル)を活用してアプリケーションの実装を支援します。クラウド、エッジ、オンプレミスなど、場所を問わず利用可能です。

Nutanixのおすすめポイント

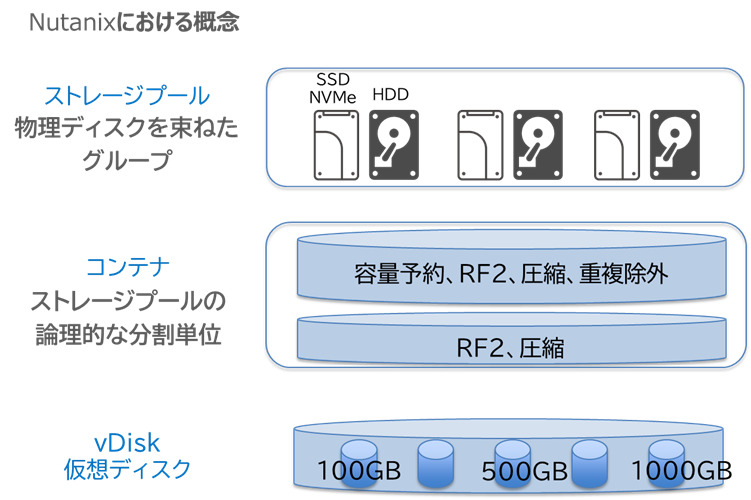

私がNutanixで最も優れていると感じているのは、AOSが提供するストレージ機能です。エンタープライズ向けの物理ストレージに搭載されている高度な機能を、簡単に利用できる点が魅力です。機能面だけでなく、信頼性や障害耐性にも優れた製品となっています。

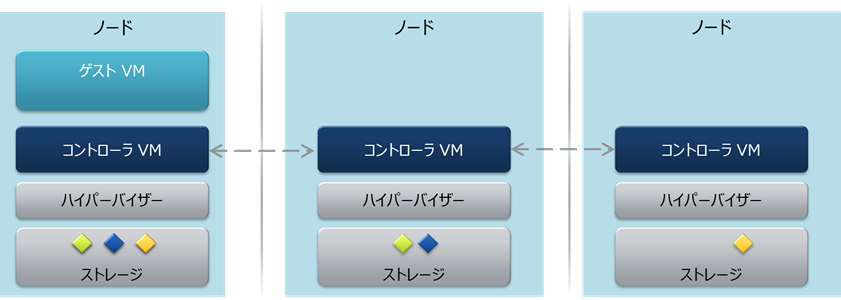

データの信頼性

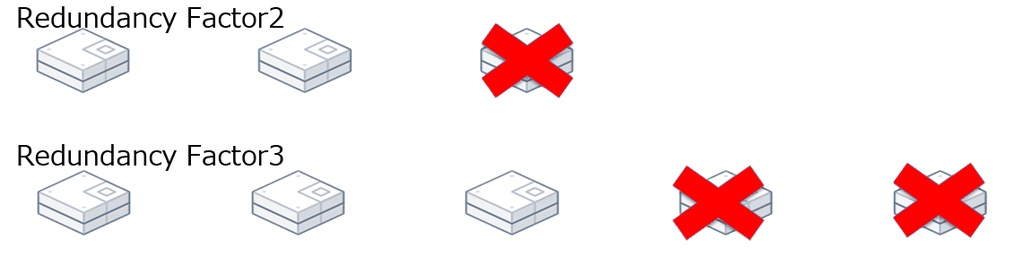

Replication Factor(RF)により、仮想マシンのデータは複数ノードに分散・複製されます。RF2では二重化、RF3では三重化によってデータ消失を防止します。

書き込み時には、Oplog(不揮発性の書き込みバッファ領域)に記録され、別ノードにも複製された後にACKが返されるため、書き込み中のデータ損失も防げます。

このRFは、コンテナ単位で実装することができますので、冗長レベルを分けたい場合は、複数のコンテナを作成することで実現可能です。コンテナとは、ストレージプールから論理的に区分けした領域です。

耐障害性について

Redundancy Factor(RF)により、クラスタの障害耐性を定義できます。RF2では1ノード、RF3では2ノードまでの障害に対応可能です。RF3構成には最低5ノードが必要ですが、耐障害性の高いクラスタを構築できます。どちらも同じ略になりますので、注意してください。

データ保護

Snapshot機能は標準搭載されており、Redirect on write方式により即座に取得可能です。

VSS連携も可能で、柔軟なバックアップ運用が実現できます。Snapshotの詳細は、Snapshots and Clonesの項目をご確認ください。

https://www.nutanixbible.com/4c-book-of-aos-storage.html

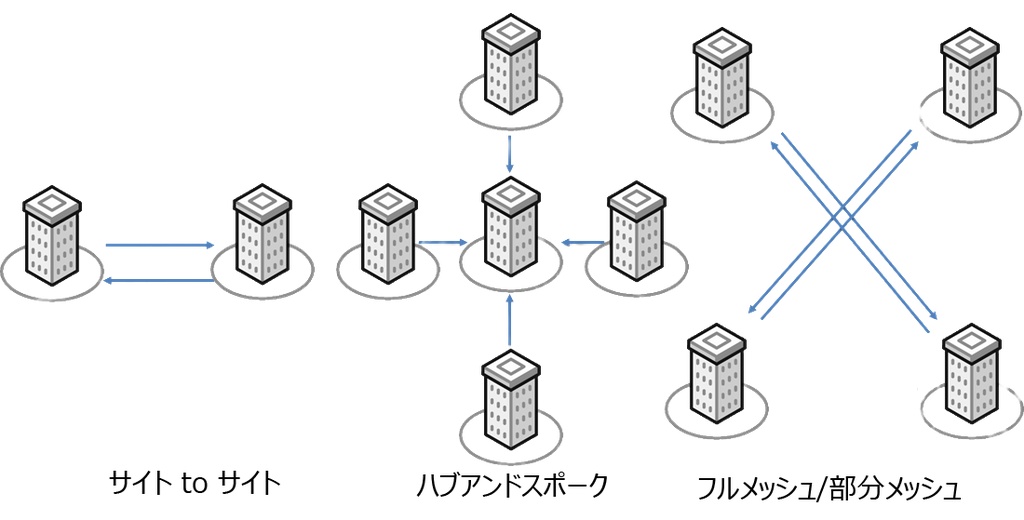

レプリケーションはサイト間やハブ&スポーク、メッシュ構成など、要件に応じた柔軟な構成が可能です。さらに、DRサイトをSNRT(Single Node Replication Target)として構成することで、コストを抑えた災害対策も実現できます。

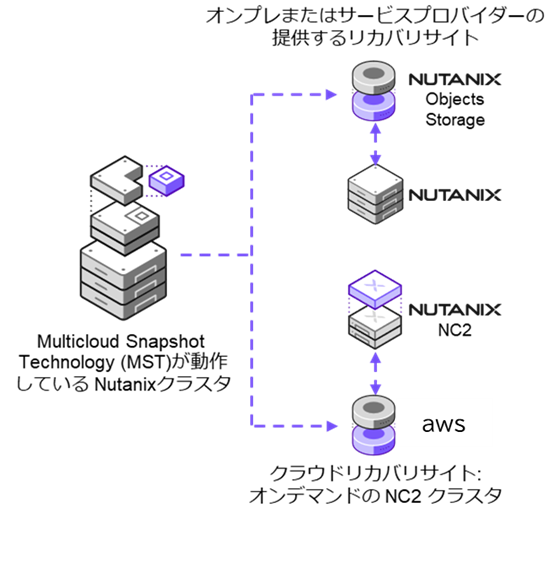

Multicloud Snapshot Technology(MST)を活用すれば、AWS S3やObjectsへ直接クラスタからSnapshotを転送でき、WORM機能との連携でランサムウェア対策にも有効です。また、クラウド、エッジ、オンプレミスなど、あらゆる環境へのリストアも可能です。

他にも様々なメリットがありますが、今回はここまでとします。最後まで、閲覧頂きありがとうございました。