Case Study

増加する空き家に潜む火災のリスク

AIカメラの活用で大洗町の安全を守る

茨城県の太平洋岸のほぼ中央にある大洗町。岩礁に立てられた石の鳥居「神磯の鳥居」は大洗を象徴する名勝地として知られているほか、アニメの舞台として関連スポットが人気を集めている。一方で、大洗町自体は少子高齢化に伴う人口減少が続いている。その影響により増加傾向にあるのが空き家だ。空き家が増加すると、防犯や火災の発生などのリスクが懸念されるため、対策が必要とされる。そこで大洗町消防本部が導入したのがアースアイズの広域監視・防災システム「火の見櫓AI」だ。

空き家からの火災による延焼を

AIカメラの見守りで防止する

消防総務課

課長補佐兼係長

消防司令

小野瀬秀聡 氏

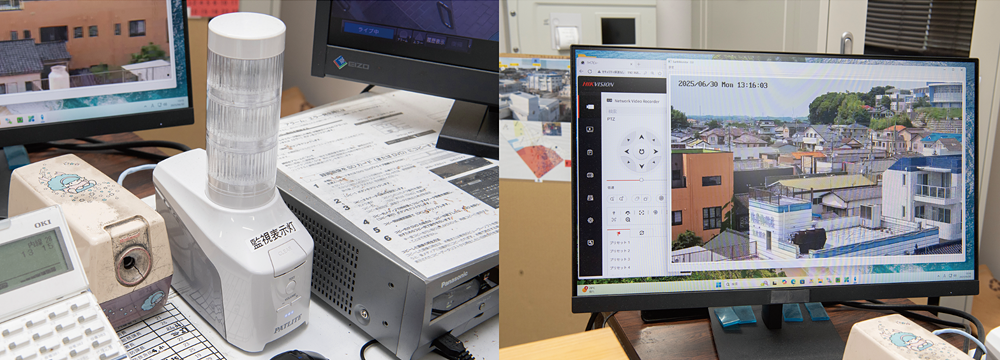

全国に先駆けて大洗町消防本部が導入した火の見櫓AI。2024年11月に導入して試験的な運用をスタートし、2025年1月から本格運用を開始している。火の見櫓AIのAIカメラは大洗町消防本部の敷地内にある訓練塔の上部に設置され、半径約800mの範囲を365日24時間監視して火や煙といった火災を検知し、消防本部指令室にリアルタイムで通知する。

火の見櫓AIを導入した経緯について、大洗町消防本部 消防総務課 課長補佐兼係長 消防司令 小野瀬秀聡氏は次のように振り返る。「出火元の火が周辺の住宅や倉庫に延焼した火災が2018年6月と2021年5月にそれぞれ発生しました。出火元に隣接した家屋や、出火元の家屋が空き家で、かつ夜間で人通りも少なかったこともあり、私たちが出場して現場に到着したころには初期消火ではなく、周辺に延焼してしまい、消火に時間を要してしまいました。大洗町では空き家が増加しており、それ故に人目がなく通報が遅れてしまった側面があります。こういった延焼を防止し、少しでも早く消火が行えるように、今回火の見櫓AIを導入しました。他の自治体でもこういった火災を検出するAIカメラを導入している事例はありますが、大洗町のように消防本部が主体となって導入するケースは珍しいのではないかと思います」

火の見櫓AIは地上約16mの訓練塔最上階に設置されており、その場所から大洗町を360度見守る。半径約800m以内の範囲であれば15〜30cmほどの炎を検知でき、消防本部にある消防本部指令室に通知する。通知は、カメラの映像が映っているモニター画面の対象箇所が赤枠で点滅するほか、パトランプが点滅すると同時に音でも火災発生を知らせてくれる。消防本部の職員は、その通知を受けて即座に画面を確認し、実際に火災が発生していると判断されれば出動するという。

誤検知やカメラの死角が課題

さらなる活用に向けた検討を重ねる

火の見櫓AIは2024年11月から試験的に運用をスタートし、2025年1月から本格運用を開始している。2025年の春先には、実際にこの火の見櫓AIで煙を検知し、出動したこともあったという。「火災ではなく、自宅の芝を焼いていた煙を検知しました。この煙の発生場所は消防本部から半径約800m以上離れた場所でしたが、それでも煙を検知してくれていたので、実際にはもっと広範囲の火や煙を検知できるようです」と小野瀬氏は振り返る。

一方で、誤検知も発生しているようだ。例えばカラスよけのため設置している黒い物体を煙と誤検知したり、夕方に車のテールランプやフロントガラスの反射を火の色と誤検知したりするケースもあったという。これらの誤検知が発生する物体については火の見櫓AIを開発しているアースアイズに共有を行い、AIの学習に生かすことによりさらに検知の精度を向上させている。

半径約800mよりも広範囲の火や煙を検知できているという火の見櫓AIだが、23.89km2の面積を持つ大洗町全体をカバーすることはできていない。「大洗町の中心部はカバーできていますが、やはり磯浜古墳群や、消防本部の北側から北西側などは高台になっており、死角になってしまう部分があります。現時点ではAIカメラ1台で運用をしていますが、将来的にはカメラの台数を増やしていくことも視野に入れています」と小野瀬氏。火の見櫓AIで撮影した映像では人物の特定などができないよう加工がされるため、町民のプライバシーの保護にも配慮されており、町民から不安の声などは上がっていないという。

「大洗町に暮らす住民の安心に寄与できるよう、今後はこの火の見櫓AIのカメラを防犯にも活用していくことを検討しています。また、地震や津波など有事が発生した場合は、町内の防災行政無線、メールなどによる通知を徹底しています。東日本大震災では大洗町も4mの津波に襲われましたが、普段は使わない命令口調による防災無線による呼びかけで、住民を避難させ、死者を出さずに済んだという事例があります。高齢者の方などは町の防災無線を頼りにしていますので、こうした複数の手段によって、迅速な情報伝達を実現していきたいですね」と小野瀬氏は語った。

SNSの情報分析から洪水予測まで

AIを活用してリスクを可視化するSpectee

「“危機”を可視化する」をミッションに掲げ、AIを活用した防災・危機管理ソリューション「Spectee Pro」を提供するSpectee(スペクティ)。能登半島地震における的確な情報把握と初動対応に利用されるなど、さまざまな自治体や企業の防災・危機管理に活用されている防災・BCP向けのSpectee Proや、新たに提供を開始したサプライチェーン向けの「Spectee SCR」について、詳しく話を伺った。

SNS投稿やメディアの情報から

災害情報を収集して可視化する

代表取締役 CEO

村上建治郎 氏

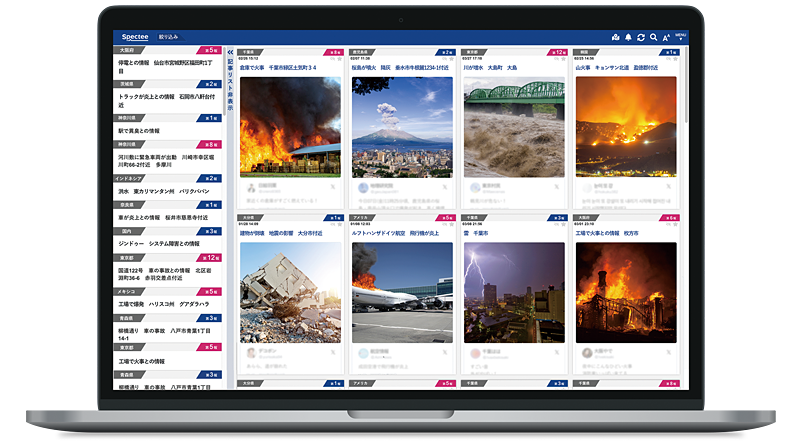

さまざまな「危機」情報をAIでリアルタイムに解析し、リスク対応に必要な情報を配信したり、被害情報を可視化したりできる「Spectee Pro」。2011年の東日本大震災における情報伝達の不足を契機に開発された本ソリューションは、「収集」「通知」「可視化・予測」の三つをカバーする機能を提供する。

この中で特にSpectee Proを代表する機能が、収集だ。Spectee Proは、気象データや道路や河川カメラ、そしてSNSなどの情報から、災害に必要な情報を瞬時に収集する。この情報の中でも特長的なのが、SNSの情報を活用している点だ。

Specteeの代表取締役 CEOを務める村上建治郎氏は「Instagram、Facebook、X(旧Twitter)といった、世界中に無数にあるSNS投稿を基に、災害や事故、事件などの情報を収集し、必要な情報だけを表示します。これらの情報はAIが収集した後、私たちの目によるファクトチェックを行っていますので、高い信頼性があります。これらの情報に加えて、2025年6月6日からは全世界のニュース情報も収集の対象にする機能拡張を行っています。特に製造業の企業さまは、災害などが発生した際にその事象が自社にどのような影響を与えるのか、といったサプライチェーンリスクが気になります。しかしSNSの情報だけでは、災害の被害規模や影響は分かりません。やはりメディアが取材したニュース情報から詳細な状況が見えてきますので、それらの情報をこれまでの情報を組み合わせることで、企業からの情報収集ニーズに応えています」と語る。

Spectee Proはもともとこのようなサプライチェーンリスクの可視化を行うため、製造業を中心とした企業に導入が進んでいた。そうした製造業の活用ニーズから2023年11月30日に新しくリリースしたのが「Spectee Supply Chain Resilience」(以下、Spectee SCR)だ。

「Spectee Proには、取引先を登録すると、その周辺で災害が発生した際に即座に通知が届く機能が搭載されています。製造業のお客さまの中には、この機能でさらに細かい製造管理が行いたいというニーズがありました。例えば特定のサプライヤーが被災した場合に、そこで生産しているこのパーツが届かなくなる。そうすると最終的にこの製品に影響が出るということを見える化してくれます。これまではニュースを見て、そこからサプライヤーに電話などで情報連絡を行い被災状況を確認し、その内容をExcelに記入して報告をしていましたが、Spectee SCRを活用すればリスク覚知から影響製品リスト化までを自動化できるのです」と村上氏は語る。

Spectee Proとは共通する機能も多いが、Spectee SCRでは前述したような製品のリスト化までを一元的に対応できる点や、日本国内だけでなく海外のリスク事象も詳細位置をも含めて一元的な管理が行える点などから、製造部門のサプライチェーンリスク管理に最適なツールなのだ。

能登半島地震でも活躍した

Spectee Proのリスク情報

このように、Specteeが提供するソリューションを活用することで、さまざまなシーンのリスク対応に活用できる。特にSpectee Proは数多くの自治体に導入されており、災害発生時の信頼できる情報の取得に活用されている。

例えば、2024年1月1日に発生した能登半島地震でも、このSpectee Proが活用されたという。石川県はもともと2022年8月に石川県小松市で豪雨災害が発生した際に、情報収集に課題を感じたことから2023年4月にSpectee Proを導入した。その後1年と経たない内に発生したのが、あの能登半島地震だった。

「石川県庁は金沢市に位置するため、被害の大きかった能登半島のリアルな状況を知るのが難しい状況にありましたが、Spectee Proを導入しており現場の状況がSNSを通じて入ってくるため、被災状況を迅速に把握できたといいます。石川県の企業と取引のあった医療機器メーカーなどもSpectee Proを使っており、その医療機器の部品を生産している工場が石川県にあったため、生産に影響が出ないか見える化するべくSpectee Proの機能を活用したと聞いています」と村上氏は事例を語る。

Spectee Proでは前述した通り、SNSなどからのリスク情報を集め、それを分析する機能にAIが活用されている。また例えば火事の情報を取得した場合は、その火災の規模やどの施設が燃えているのかといった情報の分類もAIで行われる。情報のファクトチェックはもちろん人の目で行われるが、発生した火災や地震といった災害の分類が分かりやすく行われることも、ユーザーにとっては重要なポイントだという。

報告レポート作成機能に

生成AIの活用を予定

「最近ですと、洪水の予測などにもAIが活用され始めています。2025年1月6日に気象庁より、AIモデルを用いた洪水予報業務の許可を取得しており、水位観測データや降水量予測データなどを基に、AIモデルを活用して、リアルタイムに精度の高い河川の水位予測の提供を行います。もともと洪水予測は気象庁が行っていましたが、この予測を出すためには河川の川幅や深さなどを調査して作成する必要があるため大きな負担があります。そのため洪水予測のデータに対応していたのは一級河川の中でも指定された河川のみでした。例えば東京で言うと、多摩川や荒川、江戸川などですね。しかし氾濫が発生する川というのはこういった大きな川より小さな川が氾濫します。これまで洪水予測が出せなかった河川にAIモデルを活用することで、川の幅や深さを測らなくても、過去の水位データを基に氾濫を予測できるようになります。このAIを活用した洪水予報で気象庁の認可が下りたのは当社のみです」と村上氏は語る。

今後は生成AIを活用も進めていく。例えばSpectee Pro上で、ユーザーが次に行うべきアクションを生成AIがサジェストしたり、報告するべき内容を自動的にレポート生成してくれたりするような機能だ。村上氏は「昨年、東京都の防災訓練に参加したのですが、1時間に1回、知事や副知事にそのときの被害状況などをレポートして報告する必要がありました。実際報告がなければ困るのですが、災害というのは常に状況が変わるため、例えば報告の5分前に新しい地震が発生したり、土砂崩れが発生したりといったことが発生し、そのたびにレポートの作り直しが必要になります。こうした報告作業を生成AIで効率化できれば、より住民に寄り添った災害対応が行えるようになるのではないか、と考えています」と、今後のAI活用の方向性を語った。

Case Study

阪神・淡路大震災を教訓に神戸市が取り組む災害に強いレジリエントな都市づくりとは

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災。兵庫県南部を震源とし、大きな被害をもたらした本震災を教訓として、災害に強い「レジリエントな都市」づくりに取り組んできているのが、兵庫県神戸市だ。震災から30年目を迎えた神戸市の、防災への取り組みの最前線を見ていこう。

情報の正誤をAIが判断し

災害時の適切な対応につなげる

危機管理局危機対策課

係長

伊藤洋崇 氏

阪神・淡路大震災の経験や教訓を未来に継承しながら、新たなテクノロジーの活用に積極的に取り組んでいる神戸市。神戸市 危機管理局危機対策課 係長 伊藤洋崇氏は「阪神・淡路大震災以降の神戸市は、高い耐震性能と貯留機能を備えた『大容量送水管』や浸水から街を守るためのポンプ場の整備など、災害に強いまちづくりを進めてきました。その後、神戸市域で大きな地震は発生していませんが、一方で近年、風水害が激甚化・頻発化しています。特に、2018年7月に西日本を中心に発生した豪雨災害や、同年9月に発生した台風21号では大きな被害を受けています。こういった災害に対応していくためには、ハード面だけでなく、ソフト面の災害対策も重要になります。特に、市民への情報発信や各方面からの情報収集です。阪神・淡路大震災のころと比べて、神戸市の職員数は約4割減っているため、従来の手法だけでなく、新たなテクノロジーを積極的に活用していくことが求められています」と語る。

危機管理局危機対策課

係長

近藤 充 氏

そうしたテクノロジーの一つとして神戸市が2020年から正式導入しているのが、Specteeが提供するAI防災・危機管理ソリューション「Spectee Pro」だ。Spectee Proは世界中のSNS投稿をエリアや事象、キーワードで絞り込んだり、気象庁の気象データや地震情報、自治体からの避難情報、全国の道路・河川カメラの画像や動画情報などを瞬時に取得したりできる。神戸市はこのSpectee Proを活用して、SNSで市民の投稿をリアルタイムでキャッチし、有事が発生した際の情報収集に役立てられる環境を整えている。

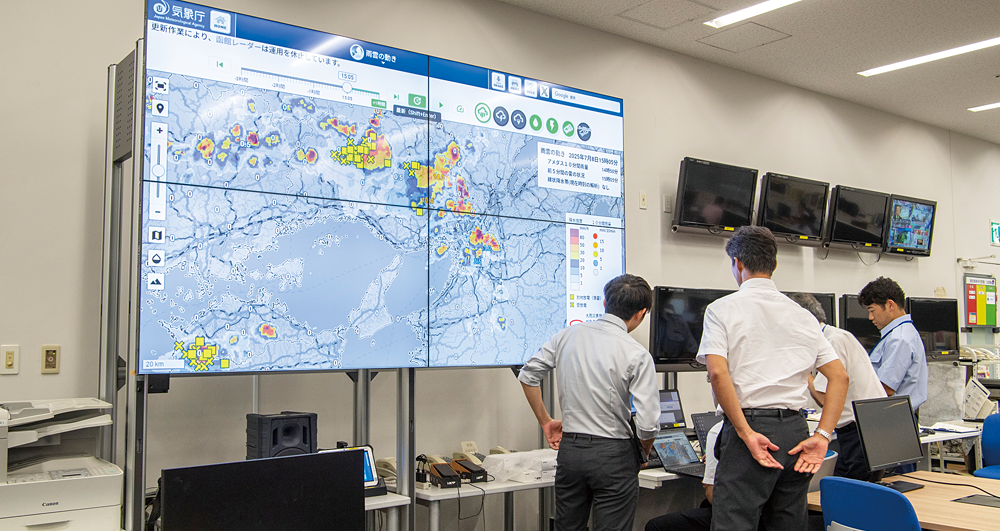

伊藤氏は「危機管理局では、災害が発生した際に収集分析班を編成して、気象庁の『危険度分布』(キキクル)などから情報収集を行うほか、市民からの投稿をSpectee Proでキャッチして現場で何が起こっているのかを調査しています。SNSの情報にはデマも存在しますが、Spectee ProはAIが投稿内容の正誤を判断してくれます。人の目でもこれらの投稿の正誤を判断してくれているため、情報収集ツールとして一定の信頼を置いて活用できます。実際、2023年に関西に台風が来たときに『大きな土砂崩れが発生した』という情報が連携機関から共有されました。しかしSpectee Proで確認したところそういった土砂崩れの情報はなく、誤報だったことが分かりました。焦らずに情報の真偽を落ち着いて確認できる点が、Spectee Proのメリットですね」と語る。

AIが避難ルートを設定し

家族そろって避難する実証実験

神戸市では、新たなテクノロジーを区役所が主催する防災訓練などで実証実験をしている。2025年2月8日に実施された「2024年度灘区・中央区総合防災訓練」では大阪大学 大学院情報科学研究科 山口研究室と、読売テレビと共に、テレビとスマートフォンを活用した避難訓練の実証実験を行った。本実証実験には当該区域の56名の住民が参加し、テレビのデータ放送を活用して避難情報を通知する仕組みや、スマートフォンのアプリ上でAIが設定したルートに基づき、避難所へ誘導する機能の効果を検証した。

神戸市 危機管理局危機対策課 係長 近藤 充氏は「読売テレビは、500mメッシュで通知を出し分ける技術を有しており、今回は中央区、灘区の順で発災情報を出し分けて訓練参加の住民へ通知しました。その後、通知を受けた住民は大阪大学のアプリのAIによるルート案内に基づき、避難所への移動や、別々の場所にいた家族などと途中で合流しながら、一緒に避難所へ移動してもらいました。例えば子供が外で遊んでいたり、母親が買い物に出かけたりと、別々の場所にいるときに発災した場合でも、このツールを活用すれば避難所より前の地点で落ち合い、一緒に避難所へ移動できます。特に子供がいる保護者はこういったツールがあると、安心して避難ができそうです。また、今後、大阪大学は避難ルート上に障害物がある場合に、障害物を避けたルートをAIが再設定するようなことを行っていきたいと話していました」と語る。

その他、本防災訓練では、避難所の開設・混雑情報を届けるためのサービスを提供するバカンとも「避難所入所受付のデジタル化に関する実証実験」も実施しており、従来の紙の避難者カードへの記入を、アプリやマイナンバーカードリーダー、Webフォームへの入力によってデジタル化することで、避難者の入所受付開始から避難者名簿の集約、避難所状況報告までの所要時間の検証なども実施した。

近藤氏は「阪神・淡路大震災から30年が経過し、その間に能登半島地震や東日本大震災など、さまざまな災害が起きています。人口減少社会において、限られた人材で災害対応を行うためには、AIなどを活用した防災DXを進め、効率的な災害対策を検討していく必要があると感じています。一方で、市民に対しての公助にも限りがあります。神戸市では市民同士による災害情報の共有を行うため、LINEで『神戸市災害掲示板』を運用しています。災害が発生した際は、市民の皆さまに身の回りの情報をこの災害掲示板に投稿してもらうことで、災害の情報を共有してもらい、避難行動に役立ててもらっています。こうしたツールを活用した自助・共助の取り組みも広げていきたいですね」と展望を語った。

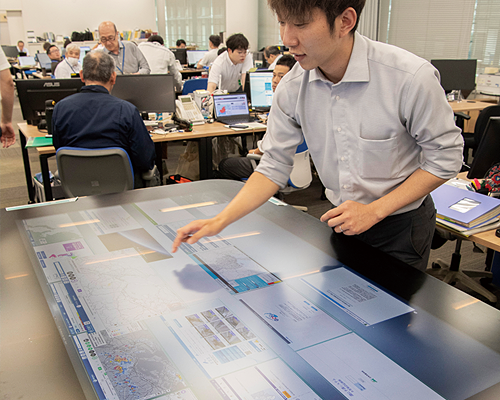

豊富な気象情報で自治体や企業をサポート

いざという時に備えた防災対策を実現

近年、日本ではゲリラ豪雨や線状降水帯による突発的な気象災害が頻発している。河川の氾濫や浸水、土砂崩れなど各地に甚大な被害をもたらしており、常に警戒をしておく必要がある。特に自治体では住民を守るため、いかにして被害を最小限に抑えられるかどうかが重要だ。しかし、実際は災害発生時の初動対応に遅れが生じているなど課題を抱えているケースは少なくない。こうした課題を解決するためにはどうすれば良いのか。日本を拠点に、世界21カ国、31拠点において、気象のサービスを展開するウェザーニューズに話を伺った。

気象情報から災害規模を予測

被害を最小限に抑える

陸上気象事業部

防災気象コンテンツサービス

オペレーションリーダー

佐藤修一 氏

毎年夏から秋にかけて、豪雨や台風による気象災害が各地で多発する。自然現象そのものを抑制することは難しいが、被害を最小限に抑えるために、常日頃から気象情報を把握しておくことが重要であると言える。特に自治体においては、状況に応じて住民へ避難指示を出すなど、命を守るための対応が求められており、こうした判断をする上でも気象情報が大事な役割を担う。しかし、災害への対応に関して、課題を抱える自治体は少なくない。

「気象情報から災害規模を予測して、それに応じて市町村で取るべき体制を整えるといった判断が難しく、悩まれているケースがあります。また、自治体の担当者は定期的な部署移動があるため、災害対応を経験した職員が異動してしまうと、経験のない担当者が災害対応の準備を進めることになります。前任者の知識やノウハウなど言葉では表現しにくい暗黙知の継承がうまくできておらず、課題として挙げる自治体は少なくありません。ほかにも、避難指示を出す際の判断材料として気象庁の情報だけでなく、より詳細な気象データを知りたいなど、さまざまな課題が散見されます」とウェザーニューズ 陸上気象事業部 防災気象コンテンツサービス オペレーションリーダー 佐藤修一氏は説明する。

こうした課題を解決するのが、ウェザーニューズの法人向けの気象情報サービス「ウェザーニュース for business」だ。台風やゲリラ豪雨に関する情報をはじめ、一般には公開されてない専門的な気象情報までカバーする豊富な気象コンテンツを提供する。いざという時に、適切な防災対応を行うための判断材料として大いに役立てられる。

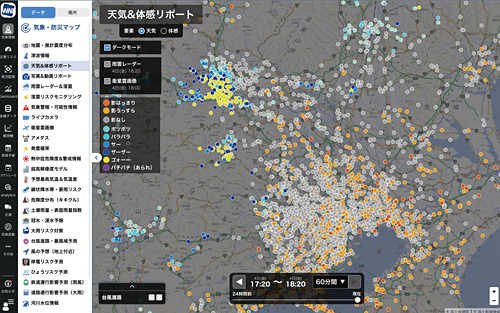

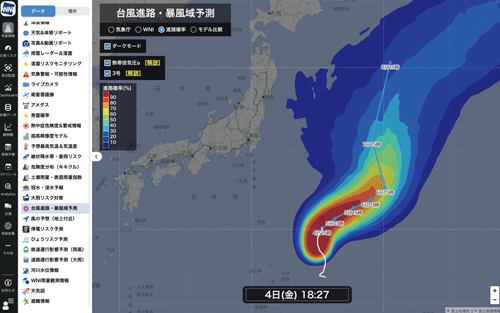

自治体ごとの災害リスクスケールで

より的確な災害時の対応が可能に

ウェザーニュース for businessは、自治体や企業のニーズに即したさまざまな気象情報を網羅的にカバーする。雨雲の動きや落雷を確認できる「雨雲レーダー&落雷」、線状降水帯の状況と12時間先までのリスクを予測する「線状降水帯・豪雨リスク」、台風の影響時間や進路確率などを確認できる「台風進路・暴風域予測」、大雨や強雨による冠水リスクをマップ表示する「冠水・浸水予報」、河川の水位や氾濫の危険度をマップとグラフで確認できる「河川水位情報」など、詳細な情報をPCとスマートフォンから簡単に把握可能だ。「ウェザーニュース for businessは、一般の天気予報やテレビニュースでは得られない細かい情報まで提供しています。自分がいる地域に、『いつ』『どのタイミングで』『どのくらいの量の雨が降るのか』といった特定の地点の情報をピンポイントに取得したいといったニーズにも応えます。自治体や企業が求めるさまざまな情報を取得できるようにすることで、災害時の迅速な対応につなげるための判断材料として、役立てていただけます。気象情報を対応策コンテンツに昇華することで、防災対策におけるDXにつながります」と佐藤氏はアピールする。

荒天時の意思決定を支援する機能を備えていることもウェザーニュース for businessの魅力だ。ウェザーニューズ独自の予測を基に、大雨や暴風が「いつ」「どの程度影響するか」というリスクを具体的に示す「災害リスクスケール」で危険度を可視化する。災害リスクスケールは、対象エリアごとに独自の基準値を設定し、大雨や暴風といった現象ごとに5段階のレベルで示すことが可能だ。対象エリアは、市町村単位よりもさらに細分化して設定でき、沿岸部や内陸部といった地域ごと、あるいは避難指示発令区域など、個別に調整も行える。「今まで地域で起きた浸水被害や土砂災害といった自治体ごとの過去のデータを基に分析し、リスクレベルに反映できることが特長です。それぞれの自治体に合わせた基準を定めることによって、より的確な対応が行えるようになります」(佐藤氏)

AIなどの最新のテクノロジーの活用で

さらなる予報精度の向上につなげる

気象庁では、全国約1,300地点に設置された地域気象観測システム「アメダス」を活用して気象データを提供している。ウェザーニューズでは、アメダスの約10倍に当たる約1万3,000地点の独自観測網を有しており、現在の状況を正確に把握することで予測精度を高めている。また、常に精度の高い気象情報を提供するためには、最新のテクノロジーの活用も必要とされる。ウェザーニューズでは、予報精度の向上のためにAIを取り入れている。AIを活用することで、これまでの気象予測モデルではうまく表現されなかった雨雲の発達状況なども高解像度・高精度で予想できるようになってきているという。

同社では、ウェザーニュースアプリのユーザー(サポーター)から、天気の写真や動画を投稿してもらう「サポーターリポート」の取り組みも実施している。「1日約20万件もの天気報告が寄せられています。こうしたサポーターさまから届くリアルタイムの情報も気象予測に役立てていますが、膨大なデータを人の手で分析するには限界があります。天気報告の画像解析などにもAIを活用することで、精度の向上と人的作業の効率化につなげています」(佐藤氏)

実際にウェザーニュース for businessを利用している自治体では、大きな導入効果を生んでいるという。台風や大雨に伴う避難情報発令の判断や、災害発生に向けた初動体制の確保に活用することで、市民がより安心して生活を営むための街づくりにつなげている。

ウェザーニューズでは、独自の気象IoTセンサー「ソラテナPro」の提供も行っている。ソラテナProは、気温、湿度、気圧、雨量、風向、風速、照度などの気象要素を1分間隔で測定できる製品だ。観測結果に基づき、暑さ指数を算出して熱中症のリスクを判定するといった使い方にも対応する。ウェザーニュース for businessとの連携も可能で、熱中症リスクを通知するなど、職員の安全を守る体制も整えられる。

同社は、今後も一般ユーザー、自治体、企業をサポートするための取り組みを継続していく。「これからも有益な気象情報を提供するに当たって、AIをはじめとするテクノロジーの活用を積極的に進めていきたいと考えています。2025年1月には、生成AIによるアシスタント機能『お天気エージェント』の提供を開始しました。ユーザーの天気に関する質問に対して、生成AIがチャット形式で分かりやすく回答する機能です。今後は、こうした生成AIを活用した機能を自治体や企業の方々が必要とするサポートへと展開していきたいと考えています」と佐藤氏は展望を語った。