桜の季節があっという間に過ぎ去り、照りつける日差しがまぶしい夏がやって来た。この時期に注意したいのが、台風や豪雨である。毎年、日本各地で洪水や土砂災害を引き起こす大雨や短時間強雨が頻発し、甚大な被害をもたらしている。こうした気象災害が急増していることを懸念し、企業や自治体においては、災害対策を見直すケースも増えている。そこで本特集では、ビジネスに欠かせない存在となっているAIにフォーカスを当てながら、企業や自治体を守るための災害対策方法について探っていく。

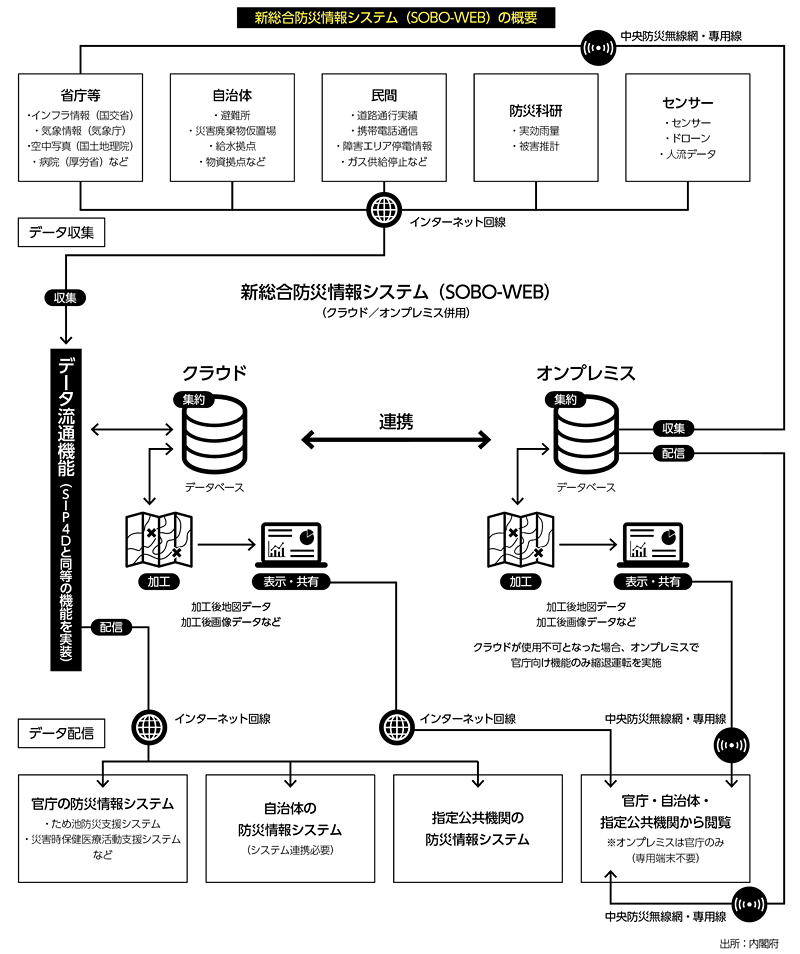

新総合防災情報システム(SOBO-WEB)を中核に複数の防災システムを統合的に運用する

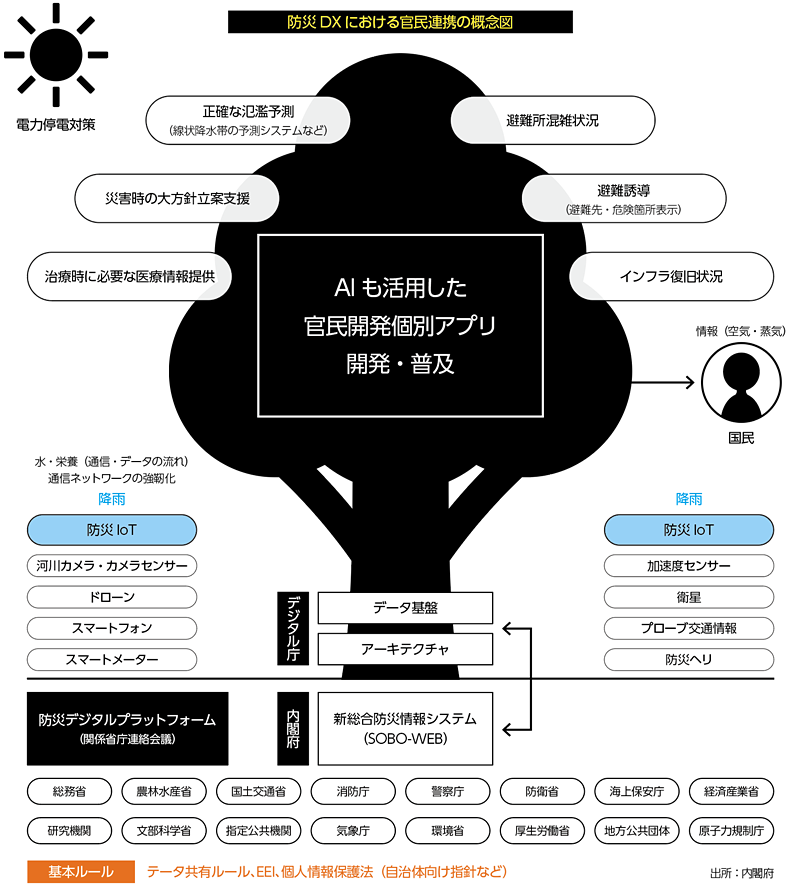

内閣府が推進する「防災デジタルプラットフォーム」構想

日本は世界有数の災害多発国であり、地震・台風・豪雨などの自然災害が頻発する。こうした災害に対して迅速かつ的確な対応を可能にするため、内閣府は防災関係機関が横断的に共有すべき防災情報を共通のシステムに集約し共有が可能となることを目指した共通基盤である「防災デジタルプラットフォーム」構想を推進しており、その中核を担うのが「新総合防災情報システム(SOBO-WEB)」である。また災害対応を迅速化するには、個人情報の取り扱いに関する課題も解決しなければならない。内閣府で防災デジタルおよび物資支援を担当する政策統括官(防災担当)付 参事官(防災デジタル・物資支援担当)付の担当者(以下、内閣府)に、災害対応の迅速化への取り組みについて話を伺った。

異なる組織の情報をリアルタイムで共有

72時間の間の迅速な災害対応を支える

人間が水分なしで生存できる限界が約3日間であることなど、医学的・統計的な観点から災害が発生してから最初の3日間(72時間)は、生存率が急激に下がる前の「ゴールデンタイム」と言われており、この72時間以内に救助されると生存率が高いとされている。世界各国の災害対応マニュアルでも72時間以内の救助活動を最優先とする方針が多く採用されている。

この72時間の間の迅速な情報共有と対応判断を可能にするために内閣府は「防災デジタルプラットフォーム」構想を推進しており、その中核となる「新総合防災情報システム(SOBO-WEB)」が2024年4月より正式運用を開始している。

SOBO-WEBは災害対応機関が災害情報を地理空間情報として共有するためのシステムで、災害発生時に被災状況を早期に把握・推計し、関係機関が俯瞰的に状況を把握できるよう支援するもので、約1,900の災害対応機関が利用している。

SOBO-WEBには内閣府のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)で開発された「SIP4D(Shared Information Platform for Disaster Management:基盤的防災情報流通ネットワーク)」の技術が継承されている。

既存の災害対応では各機関が独自にシステムを運用しているため情報を共有することが困難だった。そこでSOBO-WEBは国、自治体、指定公共機関の情報をリアルタイムで共有するためのシステムとして構築された。

SOBO-WEBは地理空間情報をベースに避難所、物資拠点、道路状況などの情報を地図上に重ねて表示することで、災害対応機関が被災状況などを早期に把握・推計し、災害情報を俯瞰的に捉え、被害の全体像の把握を支援する。そして災害対応に必要な情報項目の標準化も進めており、どの自治体からも同じ形式で情報が上がるようルール整備が進められている。

また個人情報保護の観点から映像に顔が映り込んだ場合の共有ルールも策定しており、災害時に「積極的に共有できる」環境づくりも進められている。

SOBO-WEBはデジタル庁が構築を予定しているデータ連携基盤と連携し、住民向けの防災アプリなどを通じて情報提供が可能になる予定だ。将来的にはAIによる被害予測や災害対応アシスタントなども視野に入れている。さらに南海トラフ地震や首都直下地震を想定した模擬データを活用した演習も全国展開される見込みだ。

災害現場の状況把握の迅速化と

災害物資のリアルタイム把握・調整

防災デジタルプラットフォーム構想ではSOBO-WEBを中核にして、複数の防災システムを統合的に運用することを目指しており、現在は「防災IoTシステム」や「新物資支援システム(B-PLo:Busshi Procurement and Logistics support system)」(以下、B-PLo)との連携が検討されている。

災害現場では状況把握に時間がかかることが多く、対応の遅れにつながる。そこでセンサーやカメラ、ドローンなどのIoT機器を活用し、災害情報を即時収集・共有する仕組みとして防災IoTシステムの検討が進められている。このシステムをSOBO-WEBに統合することで、被災状況の早期把握・推計が可能になる。

防災IoTシステムで検討されている機能の一つに、ドローン映像のリアルタイム配信機能がある。従来はDVDなどでのデータの受け渡しに時間を要し、迅速な映像共有に課題があったが、防災IoTシステムではYouTubeなどと同様にライブ配信機能を具備することでクラウドに映像をアップロードし、関係機関が即時に閲覧できる。

また河川カメラやセンサーによるリアルタイム監視も進められており、SOBO-WEBとの連携によって迅速な災害対応に貢献する。今後はAIによる映像解析や人物検出の高度化が進められる見込みだ。さらにデジタルツインとの連携による災害シミュレーションの実現も視野に入っている。IoT技術は災害現場の「目」として、より多くの情報を迅速に届ける役割を担っていく。

災害時には膨大な量の物資が被災地に届けられるが、電話やFAXによるアナログ対応では物資の重複や不足、遅延に加え、被災自治体職員の負担の増加が見込まれる。そこで物資の流通状況をリアルタイムで把握・調整するためのデジタルシステムとして構築されたB-PLoとSOBO-WEBの連携も検討されている。

B-PLoは国から県、市町村、避難所の間で物資の要請、調達、輸送などに必要な情報を共有し、調整を効率化することで迅速かつ円滑な被災者への物資支援を実現できる。また物資の要請に対する到着率を地図上で可視化し、どの拠点に在庫があるかなどを瞬時に把握可能なことに加え、平時から備蓄状況を管理することで、災害発生直後の初動対応を迅速化できる。さらに訓練シミュレーション機能を搭載し、自治体単独でもシナリオベースの訓練が可能となっている。

SOBO-WEBが収集する避難所の位置、人数、ニーズなどの地図情報とB-PLoとを連携させることで、物資の種類、数量、配送ルートを的確に決定できるようになると期待されている。

災害時に個人情報をどう扱うべきか

防災レジリエンスと個人情報保護の両立

災害時における個人情報の取り扱いは、命を守るための重要な要素である一方でプライバシー保護とのバランスが問われる課題でもある。内閣府担当が策定した「防災分野における個人情報の取り扱いに関する指針※」は、自治体や公共機関、災害対応NPO、企業が災害時にどのように個人情報を扱うべきかを示す重要なガイドラインとなっている。

災害時や避難所の運営および要支援者の救助、罹災証明の発行など、個人情報の活用が不可欠な場面は多い。しかし過去には「個人情報だから提供できない」といった判断が現場でなされ、結果として人命救助や支援が遅れる事例もあった。

内閣府はこうした課題を受けて「災害時には個人情報を積極的に活用すべき」という基本姿勢を明確にした。指針では個人情報保護法や災害対策基本法に基づいて災害時における情報提供の例外規定を整理し、本人の利益になる場合には本人の同意がなくても情報提供が可能であることを示している。

ただし情報提供が結果として本人や第三者のプライバシー侵害や生命・身体の危険などにつながる可能性がある場合には、その提供は認められないため、慎重な判断が求められることに留意したい。

災害対応の現場を担う自治体は、個人情報の取り扱いにおいて最も重要な判断を迫られる立場にある。避難行動要支援者名簿や避難所の入所者情報など、住民の命に直結する情報をどう扱うかは、自治体職員の判断に委ねられる場面が多い。

指針ではDV被害者など住所を知られたくない人への配慮や、安否不明者の氏名公表に関するルールも明記されている。自治体は指針を活用しつつ、地域の実情に応じた判断を下す必要がある。

また災害時にはNPOや企業が支援活動に加わり、避難所での物資提供や要支援者への訪問支援など、個人情報を扱う場面が増えている。指針では行政から支援団体への情報提供についても、本人の利益になる場合は可能とされている。ただし情報の取り扱いに関するルールや責任の所在を明確にし、共有前に研修や合意形成を行うことが求められる。

災害時に個人情報を適切に活用するためには平時からの準備が不可欠だ。指針では自治体や関係機関が平時に研修や演習を行い、災害時に迷わず判断できる体制を整えることの重要性が強調されている。

災害時の個人情報の取り扱いは単なる法令遵守ではなく、「命を守るための判断」である。自治体、公共機関、NPO、企業それぞれが指針を理解し、平時からの準備を進めることで災害時の混乱を防ぎ、迅速かつ的確な支援につなげることができる。防災レジリエンスの強化は、情報の力を最大限に生かすことから始まると言えよう。

※本指針については、取材当時は内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(防災デジタル・物資支援担当)の所管であったが、現在は内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(避難支援担当)に移管されている。

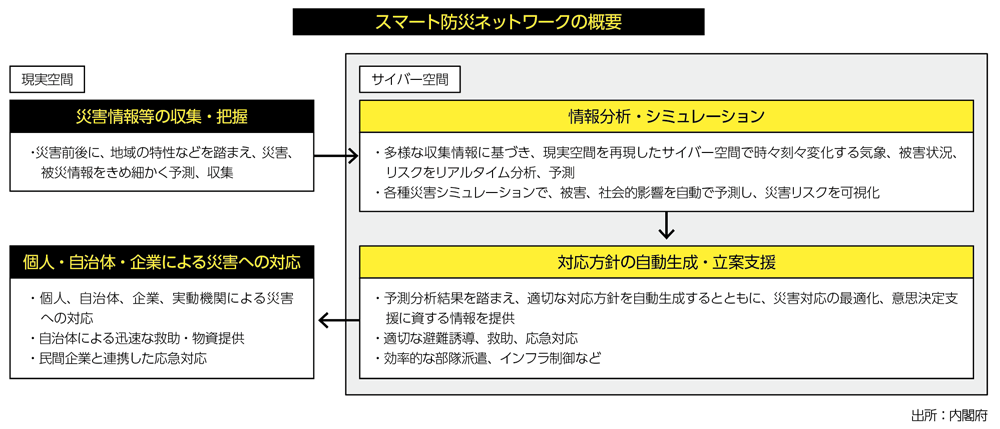

災害情報の取得から解析、対応方針の立案、社会へのフィードバックまでを一貫して自動化

内閣府が推進する「スマート防災ネットワーク」構想

日本は地理的・気象的な特性から地震、台風、豪雨、土砂災害など、年間を通じて多様な自然災害に見舞われており、災害のたびに情報の伝達の遅れ、被害状況の把握の困難さ、支援の偏在といった課題が繰り返し浮き彫りになっている。災害が「いつか起こるもの」ではなく「常にどこかで起きているもの」として現実化している今、防災は単なる危機管理の枠を超え、社会全体の構造や日常の仕組みに組み込むべき重要なテーマとなっている。このような現実を前に科学技術による防災の革新が求められている。その取り組みの現状と展望について話を伺った。

災害情報の収集と循環を自動化

スマート防災ネットワーク構想

参事官(インフラ・防災担当)付

上席政策調査員

宮本真哉 氏

今年6月、内閣府および防災科学技術研究所が主催するSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「スマート防災ネットワークシンポジウム2025」が開催された。スマート防災ネットワークはSIPの一環として進められている課題で、IoTやAIなどの先端技術を活用し、地域住民や企業、NPOなど多様な主体との情報流通を通して、地域全体で防災力を高め、強固な災害対応体制の構築を目的としている。

SIPの防災課題は三期にわたって進化を遂げてきた。第一期はレジリエントな防災減災機能の強化、第二期では自治体との連携が加わり、第三期では民間や個人も巻き込む形でスコープが広がっており、その一環としてスマート防災ネットワークの研究開発が本格始動した。

スマート防災ネットワークでは災害対応を単なる情報収集や通知にとどめず、情報の取得から解析、対応方針の立案、そして社会へのフィードバックまでを一貫して自動化することを目指している。さまざまな地上のセンサーからリアルタイムで情報を収集し、それをサイバー空間に集約。AIによるシミュレーションを通じて、最適な対応策を導き出し、それを自治体や企業、個人に提示する。災害の進行に応じてこのプロセスを繰り返すことで、刻々と変化する状況に柔軟かつ迅速に対応できる体制が構築される。

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 参事官(インフラ・防災担当)付 宮本真哉氏は「災害は時系列的に進行します。情報を集め、解析し、対応方針を立てて社会に戻す。このサイクルを回すのがスマート防災ネットワークの本質です」と説明する。

現在、スマート防災ネットワークは五つのサブ課題(災害情報の即時把握、リスク情報の活用、組織横断の情報共有、防災デジタルツインなど)に分かれて研究開発が進められており、自治体や大学、防災科学技術研究所などが連携して実証実験を進めるなど、Society 5.0を支えるスマート防災の実現を目指し、2025年以降に段階的な社会実装を予定している。

技術と社会のギャップを埋める試み

平時の取り組みが技術活用を左右

社会防災研究領域 領域長

総合防災情報センター センター長

防災情報研究部門 部門長

筑波大学 理工情報生命学術院

システム情報工学研究群

教授(協働大学院)

AI防災協議会 理事長

防災DX官民共創協議会 理事長

臼田裕一郎 氏

技術が進化しても、それを社会に実装するには多くの障壁がある。例えば人工衛星画像から被害を自動検出したり、家電のセンサーや人流データから異常を察知したりすることで、人手を介さずに情報を取得することが可能になるが、大事なことはその情報を社会がどう活用するかだ。

防災科学技術研究所の臼田裕一郎氏は「たとえ高度な異常検知や予測ができても、それを活用する制度や仕組みが未整備では威力を発揮できないこともあります。技術の進歩とともにそれを生かす土壌を整えることが重要です」と指摘する。

技術と社会のギャップを埋める試みとして臼田氏は防災チャットボット「SOCDA(ソクダ)」の活用を紹介した。福島県沖地震での事例では建物被害も断水もないとされていたが、実際には水道トラブルが発生していた。チャットボットが市民の声を拾い、AIがそれを解析して支援が必要な地域を特定したという。

この事例では夜間に発生した地震のため自治体職員が巡回して被害状況を把握することが困難だった。しかしその自治体では普段からチャットボットを活用する仕組みがあり、チャットボットを通じて市民が自発的に情報を提供したことで濁った水が出ているという生活上の支障が明らかになり、自治体が迅速に対応できた。

また2024年に発生した能登半島地震ではスマート防災ネットワークの理念が実地で試された象徴的な事例も見られた。この災害では従来の行政主導の対応に加えて民間企業が持つ先端技術が現場に投入され、被災者支援の新たな可能性が示されたという。

臼田氏は「民間企業が提供してくれたICカードや受信機により、避難所での食事受け取りや入浴施設の利用など被災者の行動履歴を記録することで、誰がどこでどのような支援を受けたかが可視化され、支援の偏りや漏れを防ぐ取り組みにつながりました。またデジタルで対応できる人々の情報を把握したことで、逆にデジタルにアクセスできない人々の存在が浮き彫りになり、人的支援の優先順位の判断に役立ちました」と説明する。

ただし課題も残った。災害発生後にAIを急遽導入しようとしても、情報の取り扱いにまつわるさまざまな課題により、有効に活用することが難しかったという。この経験から災害対応で機能することを想定したAIを平時から育成し、安心・安全な運用基盤を整備する必要性が認識された。

フェーズフリーの発想で

平時と非常時の境界をなくす

能登半島地震の教訓は災害対応の仕組みを「非常時専用」として設計することの限界を浮き彫りにした。臼田氏は「災害時にも対応できる仕組みを平時から実装しておくことで、非常時にもそのまま使える『フェーズフリー』の発想が不可欠です」と話す。

この考え方は災害時に特別なシステムを立ち上げるのではなく、日常的に使われている仕組みがそのまま災害対応にも活用できるようにするというものだ。例えば物流や購買履歴のデータが平時から蓄積されていれば、災害時に必要な物資の供給計画を、その仕組みの上で迅速に立てられる。このフェーズフリーの発想は災害対応を「特別なもの」から「日常の延長」に変えることで、社会全体のレジリエンスを高める鍵となる。

技術や制度の整備と並行して組織の在り方や人々の意識にも変革が求められている。臼田氏は防災を特定部署の仕事とする従来の発想を根本から見直す必要があると強調する。実災害時、自治体では危機管理部門ばかりが稼働し、他の部署は通常業務を続けているという状況も多々見られる。これは災害対応を一部の人に任せるという構造的な課題を示している。

臼田氏は「各部署が防災機能を持ち、防災部署は各部署の非常時対応をトータルコーディネートするけん引役になるべきです。そもそも防災という分野はなく、全ての分野に防災があります。災害は社会全体に影響を及ぼすため交通、福祉、教育、医療など、あらゆる分野が防災機能を持つべきです。災害はみんなの共通の敵です。だからこそ全員で効率的なやり方を考え、協力して対応しなければなりません」と訴える。

1台のAIカメラで広域の火災をカバーし街全体を見守る現代版“火の見櫓”の技術

事件事故を未然に防ぎたい——。そんな思いからAIカメラの開発をスタートしたアースアイズは、小売業から医療・福祉、工場・施設などさまざまな現場にAIカメラサービスの提案を進めている。そうした中でも現在注目を集めているのが、広域防災・防犯システム「火の見櫓AI」だ。地震の影響による火災や森林火災など、火にまつわる災害はさまざまなシーンで発生している。そうした火災をAIカメラはどのように検知しているのだろうか。詳しく話を伺った。

遠方で上がる30cmの火柱を

高精度に検知して知らせる

代表取締役 兼 営業本部長

山内三郎 氏

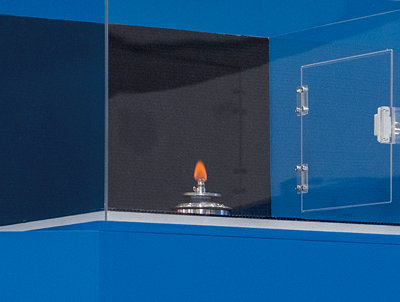

アースアイズが開発する火の見櫓AIは、主に火と煙を検知することで、火災の広がりを未然に防げるAIカメラだ。15〜30cmの火柱でも遠方から発見できる性能を有しており、火災の発生をリアルタイムで通知してくれるのだ。

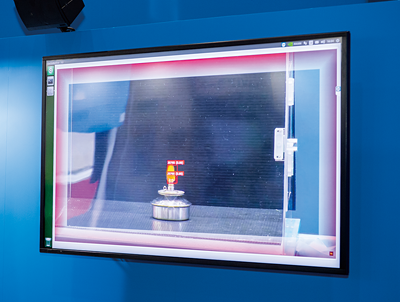

東京ビッグサイトにおいて2025年7月2〜4日に開催された「自治体・公共Week 2025」で行われたデモでは、離れた高所に設置された火の見櫓AIのAIカメラがアルコールランプの火を即座に検知し、それを音と画面とパトランプの変化によって知らせる様子が来場者に示されていた。アルコールランプの隣には赤いキャップが付いたペットボトルが設置されていたが、それに対しての誤検知はなく、火災の原因となる火のみに反応しており、その検知精度の高さがうかがえる。

火の見櫓AIの開発経緯について、アースアイズ 代表取締役 兼 営業本部長の山内三郎氏は「ある企業から、『文化遺産の建物の見守りを行いたい』という要望があったことがきっかけです。その見守りの要件の中に、不審者だけでなく火災や煙を検知する機能があったことから、火の見櫓AIの開発がスタートしました。当社はもともと万引き対策ができる五感AIカメラの開発から創業した企業ですので、AIカメラに対するノウハウはありましたが、当時は火災を検出する技術は有しておりませんでしたので、開発には数年の時間を要しました」と振り返る。

1台のAIカメラで広域をカバー

空き家や観光地からの火災を防ぐ

このような経緯から開発された火の見櫓AIの販売がスタートしたのは2024年1月9日。火の見櫓AIという製品名称は、もともと江戸時代に火災の早期発見と消火活動の効率化のために設置された「火の見櫓」から取ったものだ。山内氏は「火災を発見したときに鐘の音でそれを知らせる火の見櫓は、昭和初期ごろまで利用されていました。通信が発達したことで、より速い速度で火災の発生を知らせることが可能になったことから、火の見櫓は使われなくなりました。しかし昨今では、さまざまな地域で空き家が増えている影響で、火災が発生したときにすぐに発見や通報ができないケースが増えています。観光地となっている神社仏閣のような文化施設も、夜間は人がいないためいたずらで落書きをしたり、火を付けたりといったトラブルが発生し、その発見が遅れることもあります。そうしたリスクに対して有効に活用できるのが、現代版の火の見櫓といえる火の見櫓AIなのです」と語る。

火の見櫓AIは前述した通り、遠方の火を検知できる機能を有している。具体的には、高所に設置した1台のAIカメラで半径約800mをカバーし、俯瞰的に街の見守りが行えるため、工事費を抑えつつ防災が行える。「カメラは市販の防犯カメラを利用できます。そのため監視したい範囲に応じて、最適な防犯カメラを選択可能です。このカメラをコントロールするのが当社が開発した『AI-BOX』で、360度回転しながら、区分けされたエリアごとに巡視を行います。大体3〜5分で360度を1周する速度です。これによって街全体の見守りが行えるのです」と山内氏。

遠隔から街全体を見渡すに当たり、誤検知が発生するリスクもある。例えば赤い自動車を火に間違えたり、雲を煙に間違えたりといったことだ。火の見櫓AIではそうした誤検知を防ぐため、巡視したエリアで火や煙を検知すると自動でズームして、高い確率で火災の可能性があると判断した場合にアラート通知されるようにしている。「一番まずいのは火災を検知できず失報することです。そうしたリスクをなくせるよう、高い精度で検知できるようにしています。特に火災における火や煙は学習データが少ないのですが、その検知精度を上げるためにCG画像を作り、それを学習させることで、検知精度の向上に取り組んでいます」と山内氏は語る。

落石から土砂崩れも検知

避難経路AIへの活用も検討

火の見櫓AIは、全国に先駆けて茨城県大洗町の大洗町消防本部で2024年11月から試験導入され、2025年1月から本格運用がスタートしている。そのほかの複数自治体からも引き合いがあるほか、神社仏閣などの文化遺産の見守り用途にも導入検討が進んでいる。

現在の火の見櫓AIは火や煙の検知のみにとどまるが、将来的には土砂崩れや津波の前兆なども検知できるようにしていきたい考えだ。例えば土砂崩れが起こる前兆として石が落ちてくることがある。火の見櫓AIはこのような落石も検出できるという。津波の前は河川の水が引くとも言われており、そういった河川の動きなども火の見櫓AIで検出できるようになればより迅速な避難が行えるだろう。高所から俯瞰的に見るため、地上にいる人では分からない変化も迅速に検知できる。そうしたメリットを生かして、災害が発生した際に逃げる方向を指示する避難経路AIなどに活用することも視野に入れているようだ。

「インバウンドによって観光地がにぎわいを見せていますが、中には文化遺産を傷つけるような、マナーが良くない観光客もいます。そういった文化遺産を被害から守るためのツールから発展してきた火の見櫓AIは、景観にもなじみます。つまり観光地に設置していても違和感なく運用可能です。見守りの用途に応じて設置するカメラの種類は異なりますが、通常複数台のカメラが必要な範囲の見守りを1台でカバーできるため、コストを抑えることが可能です。今後は海外への展開も視野に、さらなる機能強化を進めていきたいですね」と山内氏は展望を語った。