Adobe Acrobat

構造化されたPDFで

文書をよりフレキシブルに

6月15日は「PDFの日」だ。これはアドビが開発した文書フォーマットのPDF(Portable Document Format)が、1993年6月15日に正式発表されたことにちなみ、発表30周年の節目となった2023年に制定された。ビジネスシーンで使わない日がないほどに広く普及しているPDFだが、実は意外と知られていない特長がある。今回はアドビ Document Cloud のプロダクトマーケティングを担当している 立川太郎氏が、「Adobe Acrobat」を活用してPDFの価値をさらに高めるポイントを語ってくれた。

PDFの構造化を行うことで

文書の利便性や保存性を高める

Document Cloud

プリンシパルプロダクト

マーケティングマネージャー

立川太郎 氏

立川氏_PDFは「紙に代わる電子の紙」として誕生した、プラットフォームに依存しないファイル形式です。ソフトウェアやハードウェア、OSに関係なく文書を確実に表示できるため、電子文書の標準フォーマットとして世界中の企業や行政機関で広く活用されています。

紙の文書と同じように閲覧性に優れているPDFですが、実はデジタルデータだからこその価値を引き出せることをご存じでしょうか。一般的に、PDFは画像データとして認識されることが少なくありませんが、PDFを作成する際にちょっとした工夫をすることで、紙の文書では難しいテキストの検索や、コンテンツの再利用が可能になります。

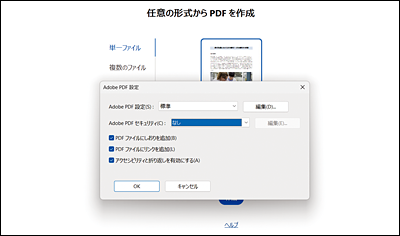

通常PDFを作成する場合、Wordなどの文書ファイルからPDFを作成するでしょう。その際に、Wordの「印刷」機能からAdobe PDFに出力する人も多いと思いますが、PDF作成・編集が行える「Adobe Acrobat」(以下、Acrobat)で、Wordファイルから直接PDFを作成することで、Wordファイルで設定された章立て、段落、図や表といった文章の論理構造や、画像の代替テキストなどの情報を、タグで引き継いだ状態でPDF化できます。

このような文章の構造や内容のつながりを正確に表現できるPDFを「構造化されたPDF」と言います。構造化されたPDFのメリットは二つあります。一つ目がデータの再利用が容易になる点です。例えばPDFからWordファイルに変換する場合、構造化されたPDFでないとレイアウトが崩れてしまう可能性がありますが、構造化されたPDFであれば前述したようにタグによって章立てなどの情報がしっかり引き継げるため、再利用がしやすいのです。テキストコピーも容易に行えますので、必要な情報をPDFから抜き出して活用することも可能になります。

二つ目に、長期保管に適している点があります。Acrobatを活用すると、PDFの国際規格である「ISO32000-1」に準拠した信頼性の高い構造化されたPDFが作成できることに加え、長期保存に向いている「PDF/A」というフォーマットで保存することが可能になります。このPDF/Aの内、「PDF/A-1a」「PDF/A-2a」「PDF/A-3a」などの「A準拠レベル」のPDFデータは構造化によるタグ付けが必須とされています。こうした要件を満たすPDFを作成する上で、Acrobatは非常に役に立ちます。

アクセシビリティを確保し

多様な人への情報発信を

立川氏_前述したA準拠のAはAccessible(アクセシブル)を示しています。つまりアクセシビリティを重視した規格であるということです。アクセシビリティは「(製品やサービスを)利用できること、またはその到達度」という意味で用いられる言葉です。2024年4月1日に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の改正に伴い、国や地方公共団体に義務付けられている合理的配慮の提供が、民間の事業者にも義務化されました。この合理的配慮を行うための環境整備が努力義務として、Webアクセシビリティの確保も求められています。

国をはじめ、多くの地方公共団体や企業がWebサイトでの情報提供にPDFを利用していますので、当然のことながらPDFへのアクセシビリティの確保も必要です。アクセシブルなPDFとは、目が不自由でも情報が伝わったり、操作したりできることや、一部の色の区別ができなくても情報が欠けないPDFを指します。

構造化されたPDFであれば、こうしたアクセシビリティの確保にも対応できます。目が不自由な方は通常スクリーンリーダーやアプリ内の読み上げ機能で文書を読み上げますが、文書の構造が明示されている構造化されたPDFであれば正しい順序で読み上げが可能です。PDFを構造化することは、データの利活用や保存性、そしてアクセシビリティ確保の観点からも非常に重要です。Acrobatを活用して、企業のデータの構造化を目指していきましょう。

Wordを構造化されたPDFへ

Acrobatの「作成」メニューの「任意の形式からPDFを作成」で、構造化したいWord(.docx)ファイルを選択。設定項目を確認してOKボタンを押すと、PDFが作成される。Wordアプリケーション上の「Adobe PDFとして保存」からでも同様に構造化されたPDFとして保存される。

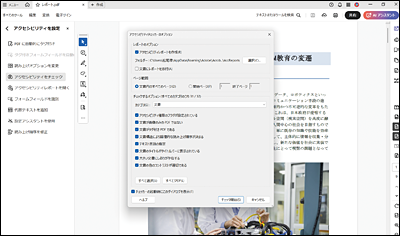

アクセシビリティをチェック

メニューの「アクセシビリティを設定」から「アクセシビリティをチェック」を選択すると、PDF文書のアクセシビリティが確認できる。チェックする項目も選択可能だ。

問題のあった項目を修正

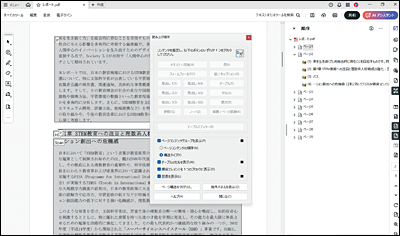

アクセシビリティチェッカーでアクセシビリティに問題があった項目は「不合格」として表示される。当該の項目を右クリックするとその場で修正でき、アクセシビリティを高められる。

読み上げ順序も設定可能

複雑な構造をしている文書の場合、作成者の意図した読み上げ順序に設定されていない場合もある。その場合でも読み上げ順序を個別に設定可能だ。

構造化されていないPDFを構造化されたPDFに

もともと構造化されていないPDFとして保存されていた文書にタグ付けを行う場合は、「アクセシビリティを設定」から「PDFに自動でタグ付け」をクリックすると、文書を解析して自動でタグ付けが行われる。

画像への代替テキストを設定

アクセシブルな文書を作るに当たって、意外と見落としがちなのが画像だ。読み上げ機能では文章のほか、画像の情報も読み上げられる。読み上げ機能を使って文書を読むユーザーに向けて、画像の代替テキストも設定しておきたい。

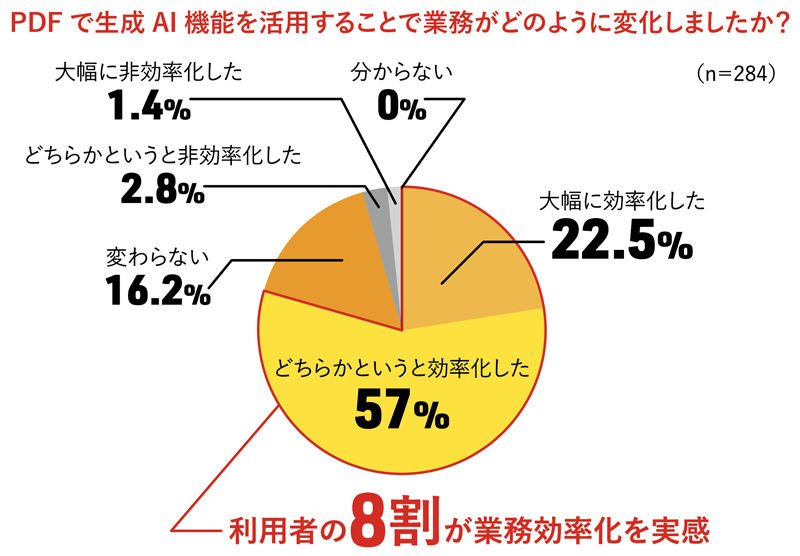

PDFの生成AIで約8割が業務効率化を実感

2025年6月12日、アドビは「PDFファイルの利用状況と生成AI機能の活用状況に関する調査結果」を発表した。本調査は本年2月にAdobe Acrobatに日本語版の生成AI機能「Acrobat AIアシスタント」が提供されたことを踏まえ、PDFや生成AIの利用状況などを調べるために、日常の業務でPDFファイルを利用している日本国内のビジネスパーソン700名を対象に実施された。

本調査によると、調査対象の6割が10ページ以上の長文PDFを日常的に活用している一方で、そうしたビジネス文書の中から知りたい情報を見つけることに、全体の7割が苦労しているという。また、全体の4割がPDFで生成AI機能を活用していると回答しており、その内の8割が業務効率化を実感していることも明らかになった。特に契約書の条項チェックや法的リスクの分析など、多量な文書を読む必要のある法務部などでの活用が進んでおり、生成AIによる要点整理が業務効率化に役立てられているようだった。