SENSE OF SMELL

40種類のにおいを体験できる「におい提示装置」

研究からイマーシブ体験まで嗅覚が可能性を広げる

人間の五感の一つである嗅覚は、記憶や感情、本能に直結する感覚だ。例えばある特定のにおいを嗅いだときに、幼少期の記憶が連鎖的に思い出されるような経験を持つ人は少なくないだろう。そうした嗅覚にアプローチする技術の研究に取り組んでいるのが、ソニーだ。においの素である嗅素を手軽に制する「Tensor Valveテクノロジー」を基幹技術とした同社の嗅覚事業と、展開する製品を見ていこう。

嗅覚検査で認知症を早期発見

森田 徹 氏

ソニーが開発したTensor Valveテクノロジーは、におい漏れを抑制する独自開発の高気密カートリッジ技術によって、嗅素の制御を行う。また、ワイヤ式リニアアクチュエータが高出力・高ストロークに駆動することで、被験者に十分な通風でにおいを届けられる。においの気流が巡り嗅素成分を効率良く届けられるよう、らせん流通構造を採用している。このTensor Valveテクノロジーを採用した製品としてソニーは、2023年春からにおい提示装置「NOS-DX1000」を発売している。

らせん流路構造は、ソニーが2016年10月に正式販売を開始したパーソナルアロマディフューザー「AROMASTIC」で培ったカートリッジ流路技術を発展させたものだ。ソニー クリエイションインキュベーション部門 嗅覚事業推進室 森田 徹氏は「におい提示装置のNOS-DX1000を開発したきっかけは、このAROMASTICを提供していた際にお付き合いのあった先生方からの声でした。認知症やパーキンソン病の発症前の初期段階では、嗅覚の低下が見られます。そうした認知症の早期発見を図るため、嗅覚検査が活用されています。また昨今ですと新型コロナウイルス感染後の後遺症の一つに嗅覚障害がありますし、花粉症や副鼻腔炎などで嗅覚に支障を来すケースもあります。そうした鼻が効かない人がどの程度問題があるのか、定量的に把握する手段として活用されています。しかし、この嗅覚検査テストで使用する嗅覚検査キットでは40種類の嗅素が入った小瓶を用います。これを手に持ってにおいを嗅ぎ、嗅覚のテストを行うのですが、非常に時間がかかるそうです」と語る。

加えて嗅覚検査を行う場合はにおい漏れを防ぐため、大型のブロアーや空気換気施設のような専用の設備が必要となる。そのため東京大学や九州大学のような大学病院でも、検査をするために時間や場所の制約があるという。また、強いにおいを嗅いだ後などは部屋にそのにおいが充満してしまうため、それを脱臭するまでは次の検査ができない。それらの課題を解決し、嗅覚検査の簡便化を実現するべく開発されたのが、におい提示装置のNOS-DX1000なのだ。

NOS-DX1000はTensor Valveテクノロジーを採用した専用カートリッジを内部に搭載している。このカートリッジには最大40種類の嗅素を充填可能だ。NOS-DX1000はタブレット上で提示したいにおいを選択するだけで、NOS-DX1000からそのにおいを吐出する形で提示できる。NOS-DX1000の内部には脱臭機構が内蔵されており、室内をにおいで汚染することも防げる。

森田氏は「大きな特長が、このスムーズなにおいの切り替えです。一つにおいを出した後に、すぐに次のにおいを提示できます。これまでの嗅覚検査における測定は30分前後かかりましたが、このNOS-DX1000を使えば5分前後で測定を完了できます。また、これまでは測定結果を紙に手で記入していましたが、NOS-DX1000は専用アプリを用いて、結果を簡単に記入して表示可能です。記録が見やすくなるだけでなく、病院の電子カルテシステムと連携するような使い方もできるため、嗅覚測定のDXを実現します」と語る。

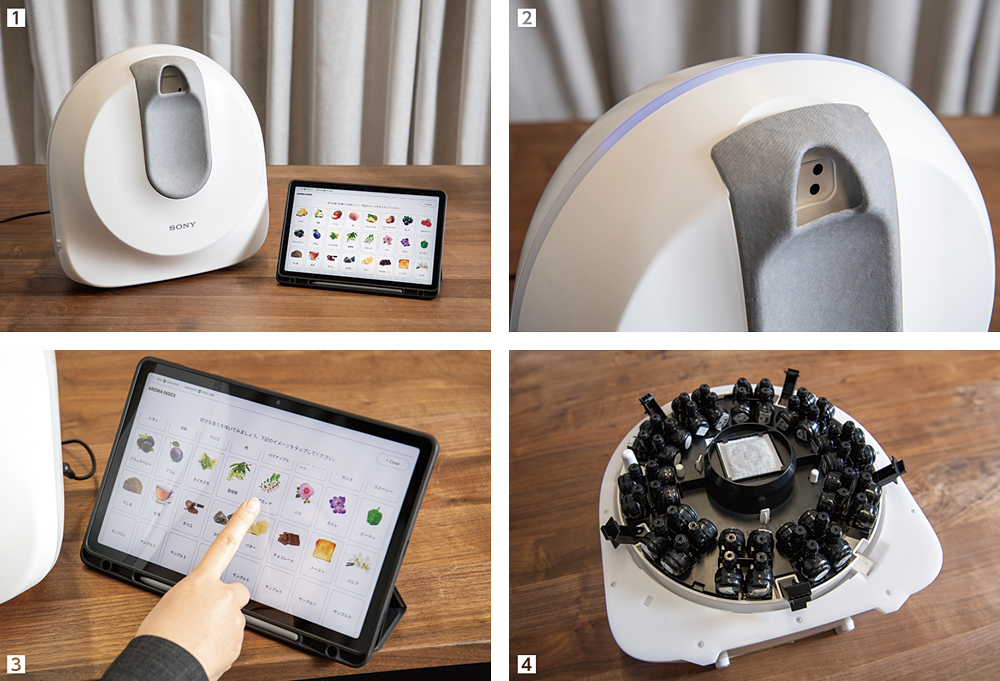

2. 穴が開いている箇所に鼻を近づけて、選択したにおいを嗅ぐ。においを提示している時は、上部が青く光る。

3. タブレットで好きな香りを選択し、そのにおいを嗅いでみることが可能だ。タップするだけでカートリッジからにおいが提示される。

4. 専用カートリッジはにおいの強い嗅素を使用してもにおいの漏れない、高い密閉性を実現している。中央には脱臭剤が内蔵されているほか、脱臭機構によって、におい汚染も防ぐ。

においに潜むさまざまな可能性

NOS-DX1000は、使用目的に応じた二つのモデルをラインアップしている。一つ目は医療機関・健診施設向けモデルで、嗅覚閾値の研究を目的とした専用OTカートリッジが搭載されている※。二つ目は食品・品質管理・研究用途向けモデルで、好きなにおいを自由に提示できるカスタムカートリッジが搭載されている。

「NOS-DX1000の販売をスタートしたところ、食品メーカーを中心に『カートリッジに嗅素を詰めずに売ってほしい』という要望が非常に多くありました。食品メーカーでは、企業内でにおいを嗅いで異臭テストするようなトレーニングを行っているのだそうです。また消費財メーカーでも、柔軟剤のにおいのテストなどに本製品を活用いただいています」と森田氏。

このNOS-DX1000を利用したイベントも実施されている。神戸で開催された体験型イベント「におい展PLUS+」では、NOS-DX1000からさまざまなにおいを提示してそのにおいが何かを当てる「におい当てクイズ」などのコーナーが用意された。また本イベントに初めて公開した試作デバイス「魔法の香りコップ」では、2種類のにおいが充填されたスティックのようなカートリッジを装着し、ボタンを押すことでそのにおいを嗅ぎながら炭酸水を飲むと、味が変わるといった体験を楽しめた。

「このカートリッジにはそれぞれウイスキーとレモンを入れており、両方のにおいを嗅ぎながら飲むとハイボールの味を楽しめます。もちろん飲料自体にアルコールは含まれていないので、飲酒を制限している人でも飲めます」と森田氏は実際に魔法の香りコップを持ちながら説明する。

現在ソニーでは、このTensor Valveテクノロジーを活用し、においのスピーカーをコンセプトにした「Grid Scent」といった製品の開発に取り組んでいる。映像や音楽とともに香りが連動して提示されることにより、よりイマーシブな体験を創出したり、没入感のある映画体験を実現できたりする。嗅覚を拡張することで体験価値をより高めるソニーの技術に、今後も注目したい。

※治療や診断などの医療を目的とした機器ではないため、研究用途となる。

専用アプリ「Scent Canvas」で香りのもとを選択すると、におい提示装置のNOS-DX1000の内部でカートリッジが回る音がして、選択した香りのカートリッジからにおいが提示される。イメージとしては噴霧されるイメージだが、水などは使用しておらず空気で噴射されるような仕組みのため、においが薄まることはないようだ。脱臭機構が有効に働いているためか、少し離れただけでも香りの感じ方が薄まるため、近づいて嗅ぐとよりはっきりと選択した香りを楽しめる。周囲ににおいが残ることはなく、次の香りを選択して嗅ぐといった動作もスムーズに行えた。カスタムカートリッジの場合好きな嗅素を注入するため、香りの違いを判別する必要のある資格試験やその勉強にも活用できそうだと感じた。