小林汐織さんと内田かおりさん

経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課デジタル人材政策室 課長補佐。2020年4月入省。コロナ禍の人材政策や福島復興などを担当、本年6月より現職。デジタル人材政策全般を担当。

内田かおりさん(写真右)

経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課デジタル人材政策室 課長補佐。人事や観光の仕事を経験後、2024年4月より現職。「マナビDX Quest」を担当。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/

デジタル人材育成のための教育コンテンツ

──最初に、「マナビDX(デラックス)」と「マナビDX Quest(デラックス・クエスト)」とはどのようなものか、概要を教えてください。

小林 当課は企業DXの推進やデジタル人材育成などを担当する部署です。企業向けには「DX銘柄」や「DX認定制度」などを管轄しています。加えて、IPAとともに「デジタルスキル標準」を制定し、これを企業内でご活用いただくことで、デジタルスキルを可視化し、人材育成の指針としていただくといった政策を実行しています。

この「デジタルスキル標準」に示されたような技術やスキルを身に着けるための教育コンテンツが「マナビDX」と「マナビDX Quest」 です。

「マナビDX」は、2022年3月にオープンしたポータルサイトで、民間企業が提供するデジタルスキルやデジタルリテラシーに関する講座を「デジタルスキル標準」に紐づけて一元的に提供しています。2025年7月現在で、約250社の約730講座を掲載しています。

小林 ビジネスアーキテクトやデータサイエンティストなどの関心分野の単語で検索していただくと関連した講座が表示されます。

スタートから3年が経ち、講座数も増えました。講座検索の選択肢を増やすため、本年7月16日からは生成AIを活用した対話型講座検索機能「AIチューター」が導入されました。希望の職業や仕事内容をやりとりしながら、AIが適切な講座をレコメンド(推薦)してくれるため、より簡単に講座を探せるようになりました。

内田 もう1つの「マナビDX Quest」は、同じ2022年9月にスタートしたプログラムで、ケーススタディを学ぶ、実際の企業の課題を洗い出して解決策を考えるといった、ビジネスの現場における課題解決を実践的に学ぶことができる講座になっています。

DX推進に必要な5つの人材類型

──経済産業省が考える「デジタル人材」は、どのようなスキルを持つ人でしょうか。

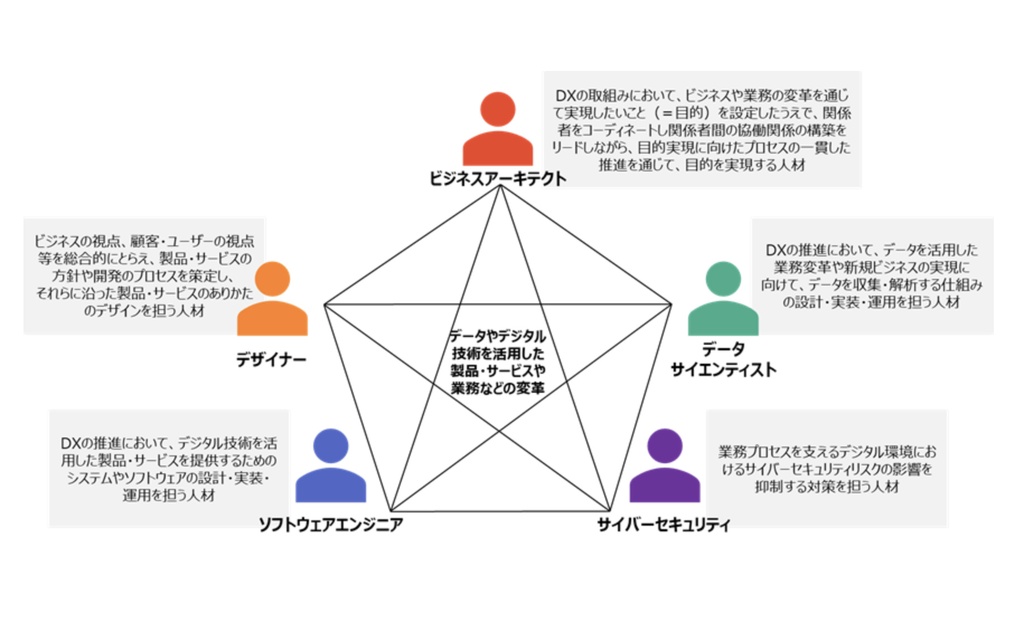

内田 「デジタルスキル標準」では、DX推進に必要な人材として次の5つの人材類型を設定しています。

①ビジネスアーキテクト:DXの取組みにおいて、ビジネスや業務の変革を通じて実現したいこと(=目的)を設定したうえで、関係者をコーディネートし関係者間の協働関係の構築をリードしながら、目的実現に向けたプロセスの一貫した推進を通じて、目的を実現する人材

②デザイナー:ビジネスの視点、顧客・ユーザーの視点等を総合的にとらえ、製品・サービスの方針や開発のプロセスを策定し、それらに沿った製品・サービスのありかたのデザインを担う人材

③データサイエンティスト:DXの推進において、データを活用した業務変革や新規ビジネスの実現に向けて、データを収集・解析する仕組みの設計・実装・運用を担う人材

④ソフトウェアエンジニア:DXの推進において、デジタル技術を活用した製品・サービスを提供するためのシステムやソフトウェアの設計・実装・運用を担う人材

⑤サイバーセキュリティ:業務プロセスを支えるデジタル環境におけるサイバーセキュリティリスクの影響を抑制する対策を担う人材

「マナビDX」では、こうした人材類型に紐付けて、大変多くの講座が紹介されています。

2つのプログラムで実践的DXを学ぶ

──「マナビDX Quest」の「実践的」というのは具体的にどのようなプログラムなのでしょうか。

内田 「マナビDX Quest」は、「ケーススタディ教育プログラム」と「地域企業協働プログラム」という、2つのプログラムで構成されています。

2022年度にスタートし、2024年までの3年間の実績では両プログラム合わせて累計で約8,800名が受講し、「地域企業協働プログラム」には約260社の企業に参加していただいています。直近の2024年度は、「ケーススタディ教育プログラム」の受講生は2,439名、受講生満足度は約84%でした。一方の「地域企業協働プログラム」では、受講生516名、協働企業87社が参加し、受講生満足度約84%、企業満足度は約96%でした。

「ケーススタディ教育プログラム」は、「受講者がDXコンサルタントになり、企業から相談を受けている」という設定で、企業のDX推進プロジェクトを疑似体験するものです。オンラインで学ぶ形式で、決まった回答はなく、受講生が創意工夫を凝らして課題に取り組みます。

課題の分析からはじめて、要求は何かを定義し、実際にどういう手を打つかを考え、最後は社長プレゼンテーションを行うというように、実際に企業の中でDXを推進するような流れになっているのが特長です。

受講生はチャットツールを使って、他の受講生とつながり、学び合いながら課題に取り組みます。

期間は約3カ月で、経済産業省が事業費の一部を補助しており、22,000円で受講できます(2025年度)。

もう一つの「地域企業協働プログラム」は、DX推進に課題を持つ地域の中小企業と、受講生がチームを組んで協働し、実際の課題解決に取り組む、より実践的な内容です。各企業が課題を設定して、1社あたり4~5名の受講生チームが課題に取り組みます。

こちらは期間が約2カ月で、仕事と両立しやすいよう、夜や週末に取り組めるように設計されています。現在は無償で提供されており、参加企業の社員も受講生とともに取り組むことで、企業側のデジタル人材育成の機会にもなっています。

「ケーススタディ教育プログラム」は夏にスタートし、終了後の冬に「地域企業協働プログラム」がスタートするように設計されています。「地域企業協働プログラム」の参加者は、「ケーススタディ教育プログラム」を受講済みの人が多く、受講者の9割は社会人、製造業やサービス業の人が多いです。

「地域企業協働プログラム」は、地域の中小企業とネットワークを持つ「地域ハブ団体」10社により、全国各エリアの魅力ある企業に参加していただいています。このプログラムは人材育成を目的に行っておりますが、参加企業からは、受講生という第三者の視点から多様な意見をいただけるといった声をいただいています。

期間は約2カ月に限定されていますが、期間終了後も協働を継続して課題に取り組む、新規事業化するといった事例も出てきています。

他国に比べ群を抜いて少ない人材投資

──このようなプログラムがスタートした背景には、他国に比べて、日本企業のDX化が進んでいないということがあると思いますが、その要因についてどのようにお考えでしょうか。

内田 本年5月に『Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会』の報告書を提出しました。その中では次のようなことが指摘されています。

①4割以上の企業は「技術革新により必要になるスキル」と「現在の従業員のスキル」との間のギャップを認識し、半数近くのITエンジニアが「技術やスキルの陳腐化に不安」を抱えているなど、スキルギャップは既に顕在化している。

②日本企業のOJT以外の人材投資は先進国の中でも群を抜いて低く、個人も社外学習・個人啓発をしていない人の割合が海外に比べて群を抜いて高い。

③民間企業の正社員は年収や給与の上昇の理由がわからないし、執行役員が「どのように起用されているかわからない」。

④従業員の企業に対するエンゲージメント率は他国に比べて極めて低い。

こうした状況の中、デジタルスキルを持った人材の育成と、そうした人材を活用する経営層の育成・確保が日本企業にとって最優先の課題となっています。こうした背景があって、「デジタルスキル標準」を示すとともに、デジタル人材育成のため教育コンテンツとして「マナビDX」と「マナビDX Quest」が企画されたと思います。

学習履歴を個人に紐付け、正しい評価を行うこと

──最後に、今後の展開について教えてください。

小林 生成AIなどが普及したことや、ローコード/ノーコードのアプリが登場していることなど、DXに関する環境も急速に変化しています。こうしたことに合わせて、「マナビDX」に登録される講座の内容にも生成AI関連のものが増えるなど変化を実感しています。

「デジタルスキル標準」も時代に合わせて見直しを行っています。生成AIの活用が進みデータを利活用するためのデータ整備を行うような人材類型の必要性も高まっていると感じています。

また、本年7月にデジタル人材育成の施策を専門に扱う「デジタル人材政策室」が設置されました。我々2人はそこに所属しており、今後とも実践的なデジタル人材の育成等に取り組んでいきます。

個人がリスキリングを促すスキル情報基盤を検討しています。その中の機能として「マナビDX」や「マナビDX Quest」を含めた様々な学習履歴や情報処理技術者試験の結果を個人に紐づける形でデータとして蓄積し、個人のスキルや学習履歴を見える化することで、企業や社会が個人をスキルベースで評価し、キャリアアップや厚遇に結びつくことを目指しています。