医療の安定と医療機関の経営を支援するために

ヘルスケア向けAIエージェントの実行基盤を構築

富士通は8月27日の記者説明会で、日本の医療機関が抱える複雑な課題解決に向け、ヘルスケア特化型AIエージェントの実行基盤を発表した。赤字経営や過重労働、少子高齢化による患者増と人材不足といった医療機関の課題に対応するための取り組みだ。本記事では、この基盤の特長と、臨床現場の専門家が語るAIエージェント活用への期待と課題を紹介する。

医療従事者の過重労働と事務負担が

医療機関の経営赤字につながっている

日本の医療機関は、持続可能性の危機に直面している。日本の医療費は年々増加傾向にあり、厚生労働省が発表した『令和4(2022)年度 国民医療費の概況』によると、2022年度には約46兆円に達している。そのうちおよそ半数が医療機関における人件費に充てられており、約16%に当たる約3兆円が事務作業に費やされている。その結果、医療機関の約75%が経営赤字を抱えている。さらに、病院に勤務する常勤医師の約4割が年間960時間前後の時間外労働を強いられており、過重労働の問題も深刻だ。

その背景には複雑かつ属人化した医療業務オペレーションがある。属人化した業務によって、膨大な事務作業が発生しているのだ。加えて少子高齢化による患者数の増加と医療従事者の不足が課題を一層深刻化させている。

こうした現状に対し、富士通は課題解決を起点とする事業モデル「Fujitsu Uvance」の、電子カルテシステムの情報を標準化し、安心安全に医療データを利活用できる基盤であるクラウド型のプラットフォーム「Healthy Living Platform」上に、ヘルスケア業界で安全かつ効率的にAIを活用できる基盤(以下、ヘルスケア向けAIエージェント実行基盤)を構築した。「ヘルスケア向けAIエージェント実行基盤の構築・提供によって、医療機関の業務・経営変革とともに、日本医療の持続可能性の向上も実現していきます」と、富士通 執行役員 常務 グローバルソリューション(ソーシャルソリューション&テクノロジーサービス担当)大塚尚子氏は意気込みを語る。

執行役員常務

グローバルソリューション

(ソーシャルソリューション&テクノロジーサービス担当)

大塚尚子 氏

クロスインダストリーソリューション事業本部

Healthy Living事業部

Digital Health PFグループ

シニアディレクター

勝田江朗 氏

クロスインダストリーソリューション事業本部

Healthy Living事業部

事業部長

荒木達樹 氏

医学部附属病院

循環器内科

特任講師

小寺 聡 氏

AIエージェント群が連携し

医療業務の効率化を実現する

ヘルスケア向けAIエージェント実行基盤は、富士通が医療情報システムの提供を通じて蓄積してきた医療業務オペレーションの知見と、NVIDIAの技術支援をベースに構築されている。

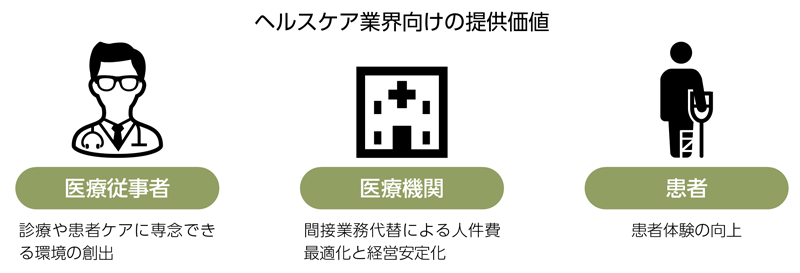

同基盤上では受付や問診、診療科分類といった業務に特化したさまざまなAIエージェントが稼働する。これら業務特化型AIエージェントが受付や問診、文書作成、オーダー入力、請求処理といった間接業務を代行する。そのため、医療従事者は診療や患者ケアに専念できるのだ。また医療機関では、間接業務をAIが担うことで人件費の最適化が進み、収益性と持続可能性の両立につながる。さらに患者にとっては、オンライン診断や24時間相談といった多様なアクセス手段が提供され、一人ひとりの背景や状態に応じた最適な医療サービスを適切なタイミングで受けられるようになるという。

ヘルスケア向けAIエージェント実行基盤の中核となるのが、「ヘルスケア向けオーケストレーターAIエージェント」だ。ヘルスケア向けオーケストレーターAIエージェントは、患者データや医療業務データを基に、問診や診療科分類など専門スキルを要するタスクに最適な業務特化型AIエージェントを選択し、自律的に連携を指示する。これにより、個別業務の効率化にとどまらず、組織全体の最適化を実現するという。

こうしたAIエージェント群の連携には、データの構造化が欠かせない。ヘルスケア向けAIエージェント実行基盤ではデータの構造化を担うAIエージェントが稼働しており、カルテなどのデータを活用可能な形式に変換する。加えて、個人情報保護やセキュリティを担保し、異なるシステム間でのデータ連携を実現する相互運用性も備えている。富士通 クロスインダストリーソリューション事業本部 Healthy Living事業部 Digital Health PFグループシニアディレクター 勝田江朗氏は「単なる医療システムの構築だけではなく、各専門職が行う業務や情報の関係性を理解する当社だからこそ実現できました」と強調する。

続けて、富士通 クロスインダストリーソリューション事業本部 Healthy Living事業部 事業部長 荒木達樹氏は「この基盤を国内外のパートナー企業さまに提供することで、より多様なAIエージェントをいち早く社会実装し、広範かつ迅速に医療業務オペレーションの変革を進めていきます」と意気込みを語る。

臨床現場の第一人者が語る

AIエージェントの期待と課題

こうしたAIエージェントの取り組みを行うに当たり、実際の医療従事者からの支援や意見が重要となってくる。その一環として本記者説明会では、臨床現場におけるAIエージェント適用の第一人者である東京大学 医学部附属病院 循環器内科 特任講師の小寺 聡氏が登壇した。

小寺氏は、狭心症や心筋梗塞のカテーテル治療と並行して医療AIの開発を進めている。心エコー動画や冠動脈造影動画を解析し、レポートを出力するマルチモーダルAIや、遠隔医療に用いるバーチャル医師などの開発に積極的に取り組んでいるという。その経験を踏まえ、ヘルスケア向けAIエージェントへの期待を次のように語った。「医療従事者はさまざまな業務に時間を奪われ、患者に割ける時間が減っています。AIエージェントが受付・問診・文書作成などを代行すれば、医療従事者は患者対応に専念できる時間を確保可能になります。これにより医療業務の効率化が進むだけでなく、患者にとっても待ち時間が短くなり、体験の向上につながるでしょう。将来的には、AIエージェントがサポートする範囲が広がり、時間や場所にとらわれない医療の実現も期待できます」

一方で、小寺氏はヘルスケア向けAIエージェントの課題も指摘する。「情報の正確性が課題として挙げられます。受付や問診で収集したデータに誤りがあれば、その後の診療全体に影響してしまいます。加えて医療情報は個人情報の塊であるため、セキュリティの確保も不可欠です。またAIエージェントを導入する際には、電子カルテや既存システムとの連携やスタッフの教育が必要で、これが不十分だとかえって手間が増えてしまいます。そのほかに、AIエージェントの有用性は明らかですが、医療従事者や患者の受容性も重要です。患者がAIとのやりとりに不安を感じない設計や、医療従事者がAIに安心して業務を任せられる信頼性を確保する必要があります。こうした課題を一つひとつ解決していくことで、AIエージェントが日本の医療現場を改善してくれると期待しています」

最後に今後の展望について、荒木氏は次のように語った。「ヘルスケア向けオーケストレーターAIエージェントの有効性を検証するとともに、業務特化型AIエージェントの開発を進め、事業化を加速していきます。昨年発表したライフサイエンス領域での治験業務の変革、今回の医療業務の変革、そしてそれらを支える医療データのガバナンス、この三つの価値を三位一体で推進します。それにより、医療と創薬の在り方を変革し、一人ひとりに合った治療機会を提供できる社会をいち早く実現し、人々のウェルビーイングを前進させたいです」