村田洋佑さん

https://hanji.inc/

生徒たちの負担を増やさない学習アプリ

──最初に「Knock」がどのようなアプリなのか、概要を教えてください。

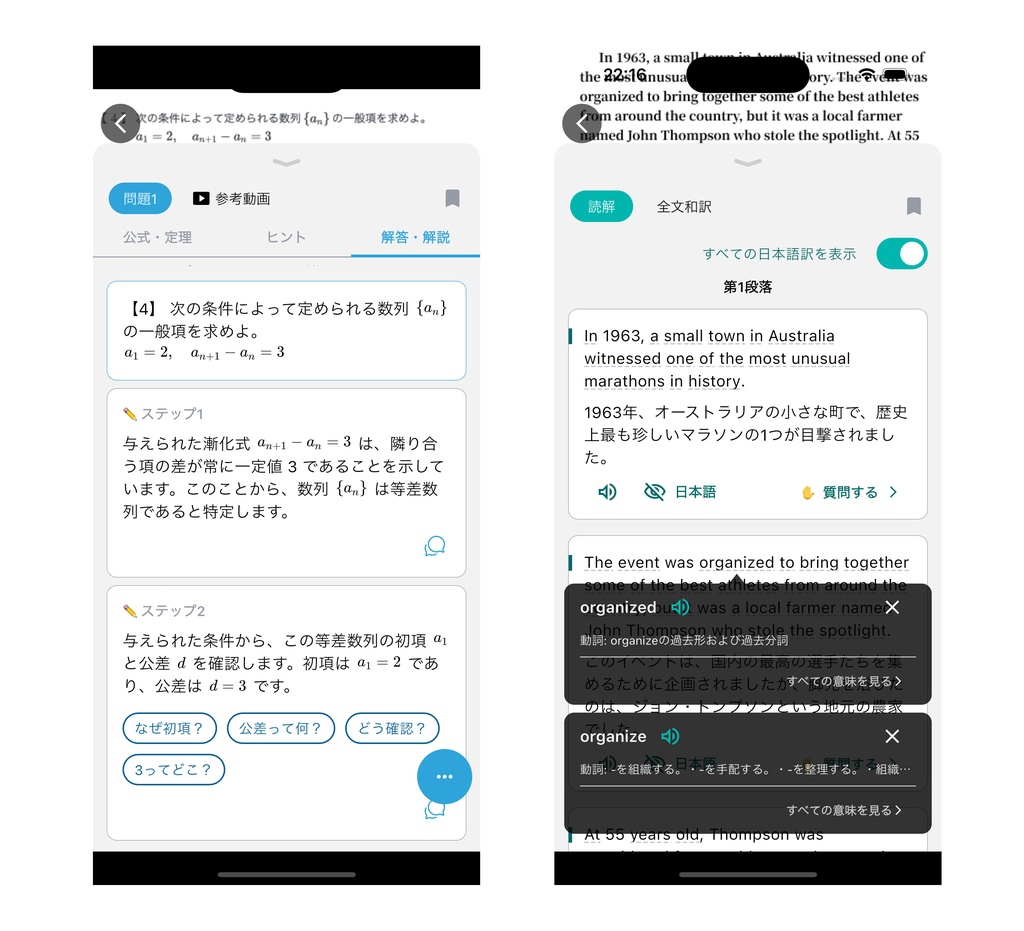

村田 「Knock」は「AIチューター」(tutorは家庭教師のこと)の一種ですが、簡単にいうと生成AIを活用して中学生・高校生の学習をサポートするアプリです。勉強中にわからない問題があったときに、スマートフォンのカメラでその問題を撮影すると、アプリが問題を読み込み、ヒントや解説を示してくれます。自分の高校生のころにも勉強でつまずいてしまって先に進めなかった経験があるのですが、その場でつまずきが解消されると、勉強がどんどん進むという実感がありました。「Knock」は、その場ですぐにつまずきを解消することができるアプリです。

前職では6年間ほど、ICTを活用した教材やコンテンツの開発・提供を行う会社にいました。その仕事をしながらも、EdTech(テクノロジーを活用して教育を支援するサービス)のあり方に違和感がありました。

本来、EdTechは、ICTを活用して生徒たちの学習をスムーズにしたり、助けたりするのが目的だと思うのですが、これまでのEdTechの多くは新しい教材やコンテンツを提供するものでした。ところが、生徒たちはすでに学校や塾の宿題で手一杯で、生徒にとって新しい教材は負担が増えることになってしまいます。生徒たちがEdTechでハッピーになっているか、楽になっているか、喜んでいるかというとそうとは言い切れないなと感じる部分もありました。生徒たちの負担を増やさずに、わからない問題があったその時に、すぐに解説してくれるアプリがあればいいのにと思っていました。

ちょうど生成AIが登場して、それを活用すれば、追加する教材やコンテンツではなく、ダイレクトに学習をサポートするツールができるのではないかということで、前職を辞め、Hanjiを起業してこのアプリを作ることになりました。

──先生や親の立場からすると、「楽をして先に進むのは勉強になっていないのでは」とか、「苦労するのが勉強である」とかいう意見はありませんか。

村田 もちろん「生徒たちが考えなくなってしまうのではないか」とか、「わかった気になって身につかないのではないか」という意見もあるのは承知していますが、想像していた以上に、先生方や保護者の方からは、ポジティブな意見が寄せられています。先生や保護者も実際に生成AIを使っている方が多いので、中学生、高校生の頃からこういうアプリを使った方がいいのではないかという柔軟な考えを持つ方が多いと感じています。

実際、生徒たちが「Knock」を使わなかった場合、彼らがどうするかというと、苦しみながら考えて頑張れる子もいる一方で、そこでやる気をなくして勉強しなくなってしまう生徒たちのほうが圧倒的に多いと思います。わからない問題で苦しむ代わりに「Knock」を使ってヒントを得られて、「もうちょっとやってみよう」となる方が次の勉強へのモチベーションになるのではないかと思います。そこで成功体験を得ることで、勉強に前向きに向き合えます。「Knock」によって、小さな「つまずき」が解消されることで、勉強に対してポジティブになり、勉強が継続できるようになります。

ユーザーの意見を反映してより使いやすく

──アプリの開発はどのような手順で行ったのでしょうか。

村田 2023年12月に、私を含め3人、そのうち1人がエンジニアという体制で会社を立ち上げました。最初に、実際に動くものを作ってみようということで、問題を写真に撮って、その答えを表示するという非常にシンプルなプロトタイプを作りました。2024年2月くらいには、個人経営の塾さんなどにお願いしてそれを生徒に試してもらいました。そうしたら、「最初にヒントだけ見たい」「数学の公式を確認したい」「追加で質問したい」などのさまざまな意見が寄せられ、それらを取り入れて、改良していきました。

こだわったのは「ユーザーが心地よい使い方ができるかどうか」というユーザビリティですね。サクサク動き、アプリケーションとしてのUX(ユーザーエクスペリエンス)をとことん磨いているというのが我々の強みだと思います。

さらに解答の精度については、既存の生成AIと独自のデータベースを組み合わせて、日本の中高生に最適化しました。UXの改善と解答の精度アップに8カ月くらいかけてじっくり作り上げて、起業から1年も経っていない2024年10月にはアプリ「Knock」をリリースし、その後もユーザーの意見を聞きながら、どんどん改良を加えています。2025年10月時点でダウンロード数は20万を超えています。

また、アプリストアのレビューは6000件以上あり、評価は平均4.8点台。教育系アプリとしてはとてもよい数字で、非常に好評だと思います。主な利用者は高校生ですが、中学生の利用も増えています。

教員の負担を軽くし、勉強の幅も広げる

──学校の教員や塾の講師など、教育関係者の反応はいかがでしょうか。教師の仕事を奪われるといった危機感はありますか。

村田 危機感よりも歓迎するという、想像以上にポジティブな反応が多いと思います。学校や塾の授業でいえば、一人の先生が40人の生徒を完全にサポートするのはどうしても難しいですし、生徒たちが恥ずかしいとか怖いとかいう理由で先生に質問できず、疑問が残ったままになっているのではないかと考えている先生も多いのです。実際そうだと思うのですが、そういった生徒たちも相手がAIなら、質問しやすいはずです。それによって疑問を解決して次に進めるのは安心ですし、より授業の質を高められるという意見をいただいています。

今年度からは学校や塾への導入提案も始めており、試験導入してもらっている学校では、「最初の30分は自力で解いて、残りはKnockを使ってOK」と使い分ける方法などを試してみていただいています。来年度からの本格導入に向けてさまざまな使い方が確立されてきています。

学校や塾の価値は、授業を受けるだけではなく、勉強する環境、ライバルの存在、モチベーションを上げることも重要だったりするわけですから、「Knock」はそうした空間の価値をより一層高めるためのサポートのような位置付けになれればと思っています。

学習記録や進路指導も備え、将来は教育のインフラに

──競合するようなアプリも登場しているようですが、そうしたものと比べて「Knock」が優れている点はどんなことですか。

村田 やはりユーザビリティだと思います。特に生徒を子ども扱いしないことにはこだわりました。説明が丁寧すぎたり、子ども言葉を使ったりはしないようにしました。中高生はスマホネイティブなので、信頼できるトーンを大切にして端的な解説を心がけました。さらに、学習記録を付けられるようにして、学習時間を可視化する機能も追加しており、今後は進路相談や大学の出願書類の添削などの機能も追加して、横にいてくれると便利なAIチューターになることを目指しています。

――今後の展望を教えてください。

村田 勉強の質問に答えるだけでなく、学習計画、学習管理、進路相談、キャリア形成までを支援できるように「Knock」を育てていき、将来的には、生徒の学習を総合的にサポートする「チューター」のような存在にしていきたいと思っています。子どもたちの夢を実現するためにはこうしていけばいいという指針が示せるようなものにしたいですね。

そして、子どもたちが一人で家で「Knock」に相談するというよりは、「Knock」を介在させながら学校の先生、塾の先生と相談したり、子どもと先生と「Knock」の三者面談じゃないんですけど、そういう存在になっていけたらいいなと思っています。子どもたちだけでなく、先生たちからも信頼される「教育のインフラ」になっていけたらいい。

また、今は中高生領域に軸足を置いていますが、将来的には年齢層なども含めそれ以外の領域へアプローチする可能性も十分あります。最終的な目標は、子どもたちの側にいて、彼らの夢をどう実現していくのか、適切なアドバイスをしながら、子どもたちがこれから出ていく社会に向き合う力、じっくり考える力を習得してもらって、そして自分自身を信頼できるようになる、そういう教育を提供していきたいと思っています。