SmartHRは、2025年11月にクラウド人事労務ソフト「SmartHR」の提供スタートから10周年を迎える。それを機に、2025年6月に新たなサービスビジョン「worker-friendly 働くみんなが使いやすい」を公開している。人事労務担当者のみならず、全ての従業員が主体的に情報を活用できるツールへと日々進化を続けているSmartHR。そのワーカー視点のプロダクト開発は、今回の育児・介護休業法改正に対する機能強化にも色濃く表れている。早速その内容を見ていこう。

「聴取と配慮」で従業員をサポート

2024年5月に育児・介護休業法の改正が公布され、2025年4月から段階的に施行が進められている。そのポイントをSmartHR 事業戦略統括本部 プロダクトマーケティング部 石本純一氏は次のように整理する。

「今回の改正の主な目的は、育児や介護を行う人に対するサポートをきめ細かく、そして中長期的に行うことです。それを実現するための大きなポイントが『聴取と配慮』です。例えば妊娠や出産、介護などのライフイベントが発生した際に、従業員からの申告を受けて制度の内容を案内することは義務付けられていました。しかし10月から施行される今回の改正法では、従業員の申し出がなくても年齢などのタイミングに応じて、事業主側から制度の周知を行う必要があります。例えば事業主は、労働者の子が3歳になるまでの適切なタイミングで仕事と育児の両立に関する事項について、従業員の意向を個別に聴取する必要があります。また介護では、従業員が40歳程度になったタイミングで介護休業に関する制度や両立支援制度などの周知を行うことが義務付けられました。制度の案内だけでなく、一人ひとりの家庭状況に応じてヒアリングを行い、意向聴取を行うことが求められると同時に、ヒアリングの内容に応じて可能な限り柔軟な働き方を提供することが義務付けられました」

こうした適切なタイミングでの周知や、意向の聴取を行うことは非常に重要である一方で、全てを把握して管理し、従業員一人ひとりと適切なコミュニケーションを取ることは人事労務担当者にとっては負担だ。SmartHRではそうした人事労務担当者の負担を軽減するべく、従業員とのコミュニケーションをサポートする機能を新たに提供している。

情報の抜け漏れを防ぐ新機能

その一つが「お知らせ」機能だ。SmartHRには、アカウントが付与されている従業員であれば誰でもアクセスできる「従業員ポータル」画面が用意されている。この従業員ポータルには外部サービスへのスムーズなログインを実現できる「IdP」機能や給与明細の配付、人事評価、各種労務手続きなどのさまざまな機能の窓口が集約されている。この従業員ポータル画面に、2024年11月14日から新たに実装したのが、前述したお知らせ機能だ。

お知らせ機能は、対象者を設定して必要な情報を配信できる機能だ。SmartHR 事業戦略統括本部 プロダクトマーケティング部 島田悠司氏は「例えば今回の育児・介護休業法の改正で変わった制度を、従業員一人ひとりが自発的に把握することは困難ですので、一律で正しい情報発信を行うことが重要になります。お知らせ機能を使うと、従業員は従業員ポータル上に自分宛のお知らせが表示されるため、簡単に情報を受け取れます。SmartHRを使うユーザーさまの中には、飲食や小売りなど、店舗型のサービスを展開している企業が非常に多くいます。そうした業種の従業員に対して人事部からの情報発信を行う場合、これまでは店長を経由して情報を伝えるような手段しかなく、全員に漏れなく情報を伝達することが難しい状況にありました」と語る。前述したような飲食業や小売業の従業員はパートやアルバイトといった非正規雇用であり、一週間に2回勤務するようなシフト制・短時間勤務が一般的だ。こうした従業員には社用メールアドレスを付与しないケースが多く、情報伝達の手段が限られているためだ。

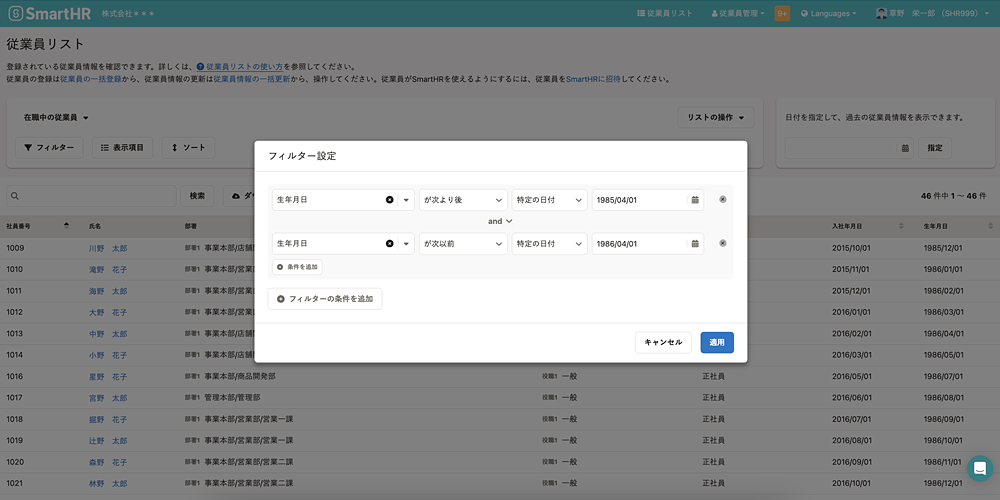

そこで全従業員に向けた情報発信手段として、SmartHRのお知らせ機能が有効なのだ。SmartHRは労務管理周りをサポートするため、導入した多くの企業では全従業員分のアカウントを発行する。そのため、抜け漏れのない情報伝達が全従業員に対して可能になる。対象を絞ってのお知らせ配信も可能だ。部署や役職などを指定して、必要な情報を配信できるほか年齢や性別による絞り込みも行える。「今回の育児・介護休業法の改正では、前述した通り従業員が40歳程度になったタイミングで、介護休業に関する制度や、両立支援制度などの周知を行うことが義務付けられています。このような従業員の一部にのみ周知が必要な情報を発信する場合にも、お知らせ機能は有効なのです」と石本氏は語る。加えて、2025年3月18日からは人事労務担当者と従業員が双方向にメッセージのやりとりが行える「メッセージ」機能が新たに提供された。メッセージ内ではjpegやpng、PDF、txt、csv、xlsx、docx形式のファイルを送信できるほか、従業員の既読状況の確認も行える。人事労務担当者と対象の従業員のみが閲覧できるやりとりのため、個人情報やマイナンバーといった機微な情報も、仲介者を挟むことなく直接かつ安全に取り扱えるのだ。

電子申請とAIで業務負担を軽減

今回改正された育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業取得率等の公表を義務付けられる事業者が、これまでよりも拡大している。従来は従業員1,000人超の企業に適用されていたが、今回の改正でこの企業規模が引き下げられ、従業員300人超の企業にも公表が義務化されたのだ。SmartHRには「人事労務レポート」という機能が搭載されており、これを活用するとSmartHRのデータベース上に保存された情報を簡単に集計してグラフの形で可視化可能だ。ほかにも障害者雇用率の開示や、女性管理職比率などもグラフィカルに可視化できる。

SmartHRはさまざまな業種で広く活用されている。前述したお知らせ機能などは、11月14日の提供開始から約2週間で、累計利用社数1,000社を突破しておりニーズの高さがうかがえる。病院や薬局などでも活用されており、情報伝達の円滑化に役立てられている。法改正などの事務的な伝達事項のほか、社内報をお知らせ機能に掲載している例もあるという。

島田氏は「今年の4月から、育児のために時短勤務を選ぶ人に対して手当を支給する『育児時短就業給付金』が創設されています。これは雇用保険に上乗せの形で支給されますがこの手続きもSmartHRであれば全て電子申請で行えます。社会保険の手続きをはじめ、これまで紙で行ってきた業務を電子化することも、人事労務担当者の業務負担の削減につながるでしょう。2025年7月下旬からは、人事労務の問い合わせにAIが回答する『AIアシスタント』の機能もSmartHR上で提供しており、従業員からの類似・重複した問い合わせ対応も大幅に削減できるようになりました。人事労務というと『やらなければいけないこと』と捉えられがちですが、そこの業務負荷を削減した上で、優秀な人材に継続的に働いてもらうための施策に取り組めるようにしていく必要があるでしょう。当社のSmartHRは、人事労務からタレントマネジメントの領域まで幅広くカバーしています。この機能を活用して、多様な人々が働くオフィスの環境を、誰ひとり取り残さない人事のサポートを行えるよう、こだわりを持った開発を続けていきます」と語った。