教育現場で大量導入されたGIGAスクール第1期の端末が更新期を迎え、処分・リサイクルの在り方が問われている。MM総研は、「GIGAスクール端末の処分・リサイクルに関する調査」と題して、保護者アンケートや専門事業者への取材を通じ、IT資産処分(ITAD)の課題と解決策を整理している。ITADに潜む課題を探るべく、MM総研に話を聞いた。

教育現場に広がる課題

大量端末更新と処分の混乱

取締役 研究部長

中村成希 氏

GIGAスクール構想第1期によって全国の小中学校に配布された端末は、総数で約1,000万台に達する。導入から数年が経過し、更新期を迎えた今、教育委員会や教育現場は「どう廃棄するか」という新たな課題に直面している。

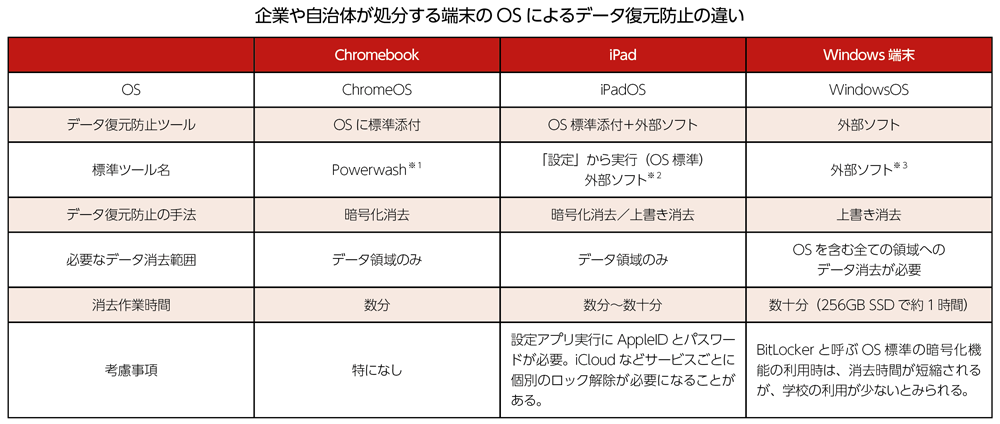

こうした大量端末の更新は、従来の教育現場では経験のない規模であり、処分・リサイクルの方法を巡って混乱が生じている。Windows、iPad、Chromebookといった異なるOSの端末が混在し、それぞれに適したデータ消去方法や処分手順が必要となるからだ。

さらに、委託業者の選定や保管中の安全管理、保護者への説明責任など、教育委員会が直面する課題は多岐にわたる。特に、従来のWindowsの処分方法に合わせてしまう傾向が強く、非効率や過剰なコストにつながるケースもある。

こうした現場の混乱は、学校だけの問題にとどまらない。家庭でのICT教育は十分に浸透しておらず、子供たちの情報リテラシーを学校に委ねる傾向が強い。そのため、保護者の関心は「端末を安全に処分できるか」に集まっている。

MM総研のアンケートでは、7割の保護者が学校端末処分時の情報漏えい対策に協力する意向を示し、さらに約9割が「子供に端末の安全な廃棄方法を学んでほしい」と回答した。こうした結果は、保護者が子供に情報リテラシー教育を受けさせたいという強い意向を示しており、端末処分の安全性と情報教育が教育現場における重要課題と言えるだろう。MM総研 取締役 研究部長 中村成希氏は「保護者の声からは、子供のスマホ管理はある程度しているものの、情報漏えい対策まで十分に教えられていないという現実も見えてきました。学校教育においては、端末の安全な処分方法を含めた情報リテラシー教育を強化する必要性が示されています」と補足する。

端末ごとに異なる消去方法

正しい理解が不可欠

端末ごとの処分方法に目を向けると、OSの違いによって適切な対応が大きく変わる。Windows、iPad、Chromebookはそれぞれ消去方法や証跡の残し方が異なり、同じ手順で処分しようとすると非効率や過剰なコストにつながるケースもある。中村氏は「現場ではWindowsの捨て方に合わせてしまう傾向があります。しかし、iPadやChromebookは構造が異なるため、Windowsと同じ方法では対応できません。端末の特性に応じた処分方法を整理し、教育現場に正しく伝えることが不可欠です」と説明する。

ITADにおいて最も重要なのはデータ消去である。Windowsは「BitLocker」による暗号化が推奨されるが、導入されていない場合はディスク全域の上書き消去が必要となる。「Windowsは初期化だけでは不十分です。必ずディスク全域を上書きする必要があります」と中村氏は強調する。

一方、iPadは初期化機能により暗号鍵が消去され、データは復元不能となる。Chromebookも同様に暗号化消去が標準搭載されているが、消去ログを残す仕組みがないため、エビデンス確保が課題となる。「Chromebookはデータが端末に残りにくい設計ですが、消去証明をどう取るかが悩ましい点です。IT資産処分を担う専門事業者と相談し、監査可能な仕組みを整える必要があります」と中村氏は指摘する。

さらに、クラウド管理のひも付け解除も重要である。学校側が管理画面から端末を外さなければ、再利用時に前の設定が復元される恐れがある。これはリサイクル業者では対応できないため、管理者側の責任が問われる。

また、外部ソフトによる消去も一部で利用されている。代表的なものが「Blancco Drive Eraser」であり、消去ログを残すことができるため、監査対応に有効だ。ただし、iPadやChromebookでは標準機能で十分な場合が多く、過剰なコストをかける必要はない。「過剰な対策を取ると、かえってコストが膨らみます。標準機能を正しく理解し、必要に応じて補完することが重要です」と中村氏は話す。

※1:管理コンソールからデプロビジョニングまたはリセットを選択、端末で直接Powerwashの実行。なお、デプロビジョニングとはシステムやアプリケーションのアクセス権を削除することを指す。

※2:専門ソフトのため消去事業者による作業。複数台の同時消去実行と管理、査定などを実行しソフト利用料がかかる。

※3:専門ソフトのため消去事業者による作業。データ消去、実行管理、査定など。同じくソフト利用料がかかる。

出所:MM総研

委託業者選定と安全管理

信頼できる委託と保管リスクへの対応

外部ソフトや標準機能の理解だけでなく、実際に端末を処分する際にどの事業者へ委託するかも重要な課題となる。これに対して、文部科学省は、メーカーリサイクル制度や小型家電リサイクル事業者への委託を推奨している。しかし、業者に丸投げすれば安全が担保されるわけではない。「委託先が適切な設備を持っているか、再委託先まで管理できているかを確認することが重要です」と中村氏は語る。

上記の課題に対応するため、パシフィックネットやPC3R推進センターなどの専門事業者が取り組みを進めている。データ消去設備や物理破壊装置を備え、年間数十万台規模で処分を行う体制が整っている。こうした専門事業者の存在は、教育現場にとって心強い支えとなる。

また、保管中のリスクも見逃せない。端末を縦積みするとリチウムイオン電池が発火する事故が過去に発生している。排出時には放電状態で渡すことが推奨される。「保管や排出の段階でも、安全性を徹底することが大切です」(中村氏)

MM総研の調査は、ITADの現場に潜む多様な課題を浮き彫りにした。大量端末更新に伴う処分の混乱、端末ごとの消去方法の違い、委託事業者選定の難しさ、そしてセキュリティリスクへの対応など、これらは単なる技術的問題にとどまらず、教育現場の信頼性や安全性を左右する重要な要素である。教育現場では、これらを整理し、体系的に理解した上で自信を持って進めることが、次の更新期を迎える全国の教育現場にとって不可欠となる。

そのうえで、教育現場は端末処分を情報リテラシー教育の一環として位置付け、安全性と透明性を確保する必要がある。保護者の協力を得ながら進めることは、教育の質と社会的信頼を高める取り組みにもつながる。

ITADの課題を乗り越えることは、教育現場にとって未来への投資であり、次世代の子どもたちに安心してICTを活用できる環境を残すための責務といえるだろう。安全で信頼できるICT環境を継承するために、今こそ行動が求められている。